赵可金:清华大学社科学院副院长,战略与安全研究中心副主任

赵丹阳:清华大学国际关系学系硕士研究生

摘要

新冠疫情是对中国对外工作治理体系和治理能力的一次大考,其关键在于中国外交能否在应急状态下有效化解各种压力和挑战。为应对疫情冲击带来的疫情、舆情与经济信心三大挑战,中国外交呈现出应急外交的若干特征,在理念上更加坚持以人为本,在心态上更加趋向战略主动,在机制上呈现应急管理,在行动上更加立体联动。总体来看,中国防控疫情外交取得了积极成效,为对外工作提供了更多空间,但也不同程度地出现了“外交超载”,面临“泛外交化”和“泛政治化”的问题。如何精准界定常态外交与应急外交的不同模式,力争实现两种模式在法理上的合理切换,力避发生因紧急而失控失态的情况,是中国外交及涉外法治面临的一项紧迫任务。

新冠疫情是对中国对外工作治理体系和治理能力的一次大考。2020年1月30日,世界卫生组织宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),一些国家对中国采取撤侨、断航、限制入境等措施。随着疫情在世界范围内蔓延,一些国家甚至出现了“中国病毒论”、“中国追责论”、“中国赔偿论”等带有种族主义和极端主义倾向的主张,中国外交面临严峻挑战。迄今,学界有关新冠疫情对中国外交影响的研究主要集中于应急外交、公共外交、卫生外交、全球治理等层面,均不同程度地认为新冠疫情要求中国在某一功能领域加强外交预警和应急体系建设、公共外交、全球卫生外交以及全球治理。概言之,无非是让中国外交承担更多职责,开展强有力的工作。然而,如何使中国外交强起来,是一个值得深思的课题。

其实,新冠肺炎疫情对中国外交的挑战不仅在于某一两个功能领域,而是一个全局性的结构问题,核心是中国外交治理体系能否在紧急事态下有效化解各种压力和挑战。世卫组织宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,意味着新冠疫情本质上已成为一个国际法问题。根据2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《突发事件应对法》,从中国政府宣布进入突发事件一级响应起,这一问题也成为一个国内法问题。无论是根据国际法规则还是国内法规定,新冠疫情都已成为一个涉外法治问题。无论开展什么样的行动,都必须严格遵守法律规定,严格执法,自觉守法。从这个意义上来说,新冠疫情期间的中国外交在性质上属于非常规状态下的应急外交,与常规状态下的外交存在完全不同的法理基础,也必然呈现不同的外交特征。与进入应急外交之前的常规状态相比,中国外交在疫情冲击下发生了什么样的变化?如何评估应急外交的效果?如何在疫情结束后重启新常态外交?回答这些问题具有十分重要的理论意义和实践意义。

一、紧急状态与应急外交

一般来说,紧急状态是相对战时状态、常规状态而言的。战时状态(又叫战争状态)是指当一个国家的安全受到严重威胁时,向其他国家宣战和向全国发布战争动员令的一种战斗紧张形势。根据1907年海牙《关于战争开始的公约》第一条规定,“除非有预先的和明确无误的警告,彼此间不应开始敌对行为,警告的形式应是说明理由的宣战声明或是有条件宣战的最后通牒。”在战争状态下,交战国之间所有的外交、经贸等关系都被切断,所有协议宣告终止,是一种彼此关系彻底恶化和对抗的状态。相比之下,常规状态则是一种非战争的和平状态,所有政治和社会活动均有明确的法律界定和标准操作规程。紧急状态则是打破常规状态的非正常状态,是介于常规状态和战争状态之间的一种法律状态,即一个国家在面对重大自然灾害、生产安全事故、社会动荡时,实行特别授予的紧急权力,以应对危机和维持社会秩序。“国家紧急状态”是一种法律形态,意味着当一个国家面临已经发生或者即将发生的重大突发事件,遭遇重大危害或威胁时,由国家权力机关按照宪法和法律规定的权限,在全国范围或者局部地区实行一种临时性紧急应对措施的法律状态。一旦危机结束,这一紧急状态就会解除,常规法律状态也将回归。

纵观历史,紧急状态来源于都铎王朝时期英国王室所确立的紧急状态权力(Emergence Power)。按照英国“普通法”传统的“议会至上”原则,行政机关不得自行逾越议会设定的权限自由行动,如确有必要,只能临时请求议会授予行政机关以紧急权力。1628年的《权利请愿书》首次对这一权力做出明确限制,不允许国王运用此权力随意逮捕公民。1688年的《权利法案》规定只有议会可以下达戒严令。不难看出,紧急状态是为应对紧急危险局势采取的一种紧急避险的法律状态,是一个国家宪政和法治建设的重要课题。对于缺乏法治传统的国家而言,行政权力是可以随意处置的,也就没有紧急状态与常规状态的明确界限。尽管紧急状态权力源自英国的普通法传统,但真正首次对紧急状态进行明文立法的却是法国。法国于1789年制定《禁止聚众的戒严法》,该法案成为世界第一部戒严法,后来法国又于1849年颁布戒严法,对特定的紧急状态应对措施或特定的紧急状态进行具体规范。此后,这一做法为大陆法系的德国、奥地利等效仿,纷纷在宪法中规定了国家元首在紧急状态下享有采取应对措施的权力,宣布紧急状态权力逐渐从议会转向行政机构。20世纪30时代爆发的世界经济大萧条,刺激了英国、法国、德国、日本、美国等国制定国家紧急状态法或类似法律制度,以此作为危机应对主要方法的做法在世界范围内普及开来。这些国家先后都曾颁行相关法律法规。俄罗斯于2002年制定了《紧急状态法》。印度、巴基斯坦、土耳其等国也在宪法中规定了紧急状态制度。在疫情打击下,日本参议院全体会议2020年3月13日表决通过《新型流感等对策特别措施法》修正案并于14日开始实施,该法案在2013年实施的相关法案基础上增加了新冠肺炎相关内容,并通过第三十二、三十三、三十四等多项条款对“紧急状态”相关内容进行了规定。据不完全统计,目前世界上至少有100多个国家的宪法和相关法律规定了紧急状态或戒严状态、战时状态。

中华人民共和国成立后,关于紧急状态的立法经历了一个曲折的过程。自1954年宪法开始,就明确设立了类似的紧急状态立法,最初将紧急状态称为“戒严”。尽管在1975年宪法和1978年宪法中,对这一条款采取了模糊化处理,但1982年宪法及历次修订宪法对“戒严”重新进行了明文确认,严格规定“戒严”的决定和宣布。其中,“全国或者个别省、自治区、直辖市的戒严”由全国人民代表大会常务委员会决定,“省、自治区、直辖市的范围内部分地区的戒严”由国务院决定,两种情形下的“戒严”决定均由国家主席宣布,而省、市、县级人民政府根本无权决定或宣布“戒严”。随着中国改革开放的深入,面对各种自然灾害、生产安全事故和大规模传染病扩散等挑战,尤其是2003年非典型肺炎疫情的暴发推动了突发事件应对方面的立法。2004年,中国修宪将“戒严”表述为“紧急状态”,并将这一权力赋予全国人民代表大会常务委员会,规定其“依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态”。自此之后,“紧急状态”包括“戒严”又不限于“戒严”,适用范围更广,既便于应对包括防洪防震、传染病防治等各种紧急事态,也同国际上通行的做法相一致。在中国的法律体系中,除紧急状态外,还有一种应对突发事件的应急事态,该事态比紧急状态的程度低一些,但同样采取与常规状态不同的应急措施。2007年8月30日,全国人大通过了《中华人民共和国突发事件应对法》,自2007年11月1日起施行。根据该法第三条,突发事件“是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。”“按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。法律、行政法规或者国务院另有规定的,从其规定。”“突发事件的分级标准由国务院或者国务院确定的部门制定。”该法“附则”还规定,“发生特别重大突发事件,对人民生命财产安全、国家安全、公共安全、环境安全或者社会秩序构成重大威胁,采取本法和其他有关法律、法规、规章规定的应急处置措施不能消除或者有效控制、减轻其严重社会危害,需要进入紧急状态的,由全国人民代表大会常务委员会或者国务院依照宪法和其他有关法律规定的权限和程序决定。”“紧急状态期间采取的非常措施,依照有关法律规定执行或者由全国人民代表大会常务委员会另行规定。”此外,中国还制定了一些相关法律,初步形成了较为完备的应对紧急状态的法律制度体系,包括宪法、戒严法、传染病防治法、反恐怖主义法、国家安全法、特别行政区基本法、驻军法等,为应对紧急状态提供了强大的法理基础。

严格来说,尽管防控新冠肺炎形势严峻,不少国家宣布进入“国家紧急状态”或“灾难状态”,但中国全国人大常委会和国务院始终没有决定全国或部分地区进入法律意义上的“紧急状态”,各地政府采取的“一级响应”也不属于法律意义上的“紧急状态”,因此本文将其定义为一种“应急状态”。对比来看,“紧急状态”这一概念强调危机事态的严重性,一般多指重大政治和安全危机事态,比如1989年“政治风波”之后的“戒严状态”本质属于一种国家紧急状态,而“应急状态”则强调危机的突发性,指突发的、产生广泛经济和社会后果的重大公共危机事态。这两者的关系在于,“应急状态”如果不能得到妥善应对,则可能会使事态升级从而进入“紧急状态”。另外,在中文语境中,与“紧急状态”、“应急状态”相关的另一个概念是“危机”,“危机”与前二者相比具有更宽泛的意涵,指“决策单位不曾意料却仓促暴发的一种意外状态”。新冠疫情本身属于危机,造成了广泛的经济与社会后果,国家为应对这一危机进入“应急状态”,如若危机的负面影响持续发酵,那么国家可能会宣布进入法律意义上的“紧急状态”,认定该危机已达到重大危害的程度。

自新冠疫情暴发以来,中国没有宣布国家进入紧急状态,但事实上高度重视疫情危机,为防止危机持续升级,采取了不同于常规状态的特殊政策措施,根据现有法律法规基本可以认为进入了“突发事件一级响应”的非常规状态,这一时期中国外交在法理上也具有了不同于常规状态的特殊性。因此,我们将在“应急状态”下国家为应对危机所带来的各种挑战而进行的外交决策与行为定义为“应急外交”。

二、疫情冲击下的中国应急外交及其特征

在新冠疫情冲击下,中国外交在法理上进入了非常规状态。概括起来说,疫情压力下的中国外交面临三大冲击:一是“大流行”(pandemic)的疫情压力。3月中下旬,疫情开始蔓延到欧美发达国家乃至整个世界,逐渐从一个地区问题转变为全球问题。如何为国内和国际疫情防控提供强大的外交支持、推动建立国际疫情防控统一战线,是中国外交的重要任务。二是恐慌(panic)的舆情压力。疫情暴发后,从部分西方媒体鼓吹“东亚病夫论”、“疫情不透明论”到后来部分政客刻意污名化的“中国病毒论”、“中国追责论”和所谓“中国赔偿论”,中国外交直面回应各种虚假消息,努力化解舆情压力,成为公共舆论的“风暴眼”。世卫组织将这一现象定义为“信息疫情”,指由于病毒特点和传播规律未被完全认清,在科学力有不逮时,由于全球情绪共振使得没有根据的猜测、流言和谎言有了传播温床的状况。三是悲观的(pessimistic)经济信心压力。受疫情打击,世界经济遭受双重压力,美国三大股指四次熔断,欧洲和整个世界金融市场激烈动荡,大宗商品价格急剧下跌,加之各国采取强力措施,国际生产链和供应链发生断裂和转移,社会失业急剧增加,这些都对中国经济造成了巨大压力。如何为复工复产和经济复苏创造国际条件,也成为中国外交不可回避的重要课题。

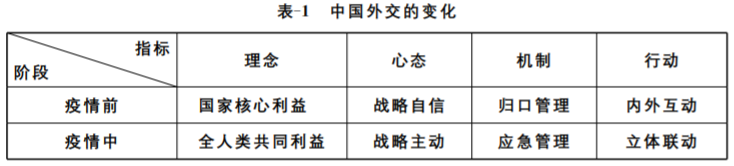

面对上述新冠疫情危机带来的三大外交挑战,中国在“突发事件一级响应”的法律框架内,在中央直接领导下开展了卓有成效的应急外交。中国外交在这一过程中呈现出许多不同于常规状态的特点,主要表现为以下四个方面(表-1)。

(一)外交理念:从强调捍卫国家核心利益到维护全人类共同利益

外交理念反映了一个国家开展外交的利益取舍和价值偏好。中共十八大以来,中国推出了一系列新的外交理念,比如“中国梦”、“亲诚惠容”、正确义利观、新型国际关系、人类命运共同体等,这些理念均反映了中国外交“强起来”的基本取向。与十八大之前相比,中国外交在不同维度坚持走和平发展道路的同时,多次申明捍卫核心国家利益,并在钓鱼岛争端、南海争端等问题上明确划出红线、亮明底线,坚决把维护国家主权、安全、发展利益作为外交工作的基本出发点和落脚点。捍卫国家核心利益成为中国特色大国外交的重要组成部分。

自疫情暴发以来,中国外交理念重点越来越从强调“国家核心利益”向强调“人类共同利益”转变。中国共产党与110多个国家的240个政党发出共同号召,呼吁各方以人类安全健康为重,秉持人类命运共同体理念,携手加强国际抗疫合作。根据《人民日报》图文数据库统计,疫情暴发前,从2019年7月1日到2020年1月19日,涉及“国家核心利益”的数据有30条,涉及“人类共同利益”的数据21条。而疫情暴发后,从2020年1月20日到7月23日,涉及“国家核心利益”数据仅有6条,而涉及“人类共同利益”的数据上升到35条。一方面,中国始终以对人民负责、对生命负责的鲜明态度,在全国范围内严控人员流动,延长春节假期,停止人员聚集性活动,决定全国企业和学校延期开工开学,迅速遏制疫情的传播蔓延,避免更多人受到感染,宁可一段时间内经济下滑甚至短期“停摆”,也要坚决保障人民的生命权与健康权。另一方面,中国坚决秉持人类命运共同体理念,坚定支持他国抗疫,不断呼吁各方齐心协力、守望相助、携手应对,共同打赢疫情防控全球阻击战,共同护佑世界和人民康宁。习近平主席先后出席二十国集团领导人特别峰会和第73届世界卫生大会视频会议等应对疫情国际会议,提出“全力搞好疫情防控、发挥世界卫生组织作用、加大对非洲国家支持、加强全球公共卫生治理、恢复经济社会发展、加强国际合作等建议,宣布两年内提供20亿美元国际援助、与联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽、建立30个中非对口医院合作机制、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实‘暂缓最贫困国家债务偿付倡议’等中国支持全球抗疫的一系列重大举措”,显示了中国在全球抗疫中对人类命运共同体的深切关注。

正是秉持人类命运共同体理念,重视人类共同利益,中国在自身面临压力的情况下,积极履行大国责任,为全球抗疫提供各类物质和技术援助。截至2020年5月25日,中国已向近150个国家和4个国际组织提供紧急援助,并且开足马力、严控质量,为全球生产紧缺医疗物资和设备,分别向世界出口568亿只口罩和2.5亿件防护服等各类相关物资。中国民众、企业及民间组织也积极捐资捐物助力国外抗击疫情,为全球疫情防控作出了积极贡献。截至2020年3月20日,复星“全球援助计划”已将3.6万件防护物资紧急调运日本,向意大利援助4.55万件医护物资,向韩国援助2.2万件医护物资和10万支检测试剂,向英国援助2300件医护物资、法国8.55万件医护物资。根据澎湃新闻网不完全统计,截至2020年4月15日,中国内地社会组织已经或计划开展的全球抗疫行动可覆盖六大洲的至少150个国家。例如,阿里巴巴公益基金会向全球近146个国家和地区总共捐赠超过1亿件应急防疫物资,包括54个非洲国家、28个亚洲国家、21个欧洲国家、25个美洲国家、17个大洋洲国家。阿里巴巴公益基金会还与世界卫生组织合作,联系其他国家并转赠医疗物资,其发起创建的“全球新冠肺炎实战共享平台”覆盖230个国家和地区,为世界各国医护人员提供了有效的诊疗经验和技术支持。此外,阿里菜鸟、腾讯等也都为全球抗疫做出积极贡献。

无论从疫情期间中方的表述还是从抗疫外交实践来看,中国在疫情期间的应急外交淡化了核心国家利益,强化了全人类共同利益。不难看出,中国始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位,积极推进国际联防联控,在世界范围内促成反病毒统一战线,推动在联合国、G20、WHO等多边合作框架下的抗疫合作,在这一过程中中国的国际影响力大大提升。

(二)外交心态:从战略自信到战略主动

外交心态体现一个国家开展外交的心理特征和外在气质。改革开放以来较长时间,中国外交以“韬光养晦”为特质,外交的主要任务在于为国内现代化建设营造良好的国际环境。中共十八大以来,中国外交则呈现出“奋发有为”的特征,强调道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,保持战略定力、战略自信、战略耐心,坚持以全球思维谋篇布局。习近平指出,当前和今后一个时期,对外工作要贯彻落实总体国家安全观,增强全国人民对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,维护国家长治久安。这种战略自信在发展全球伙伴关系、深化周边地区合作、推进“一带一路”国际合作、参与全球治理、处理地区热点和争端等问题上都有集中体现,实现了从“战略被动”向“战略自信”的转变。

疫情暴发以来,中国外交非但没有转向战略内顾,反而更加突出战略主动性,在一些重大问题上越来越敢于申明立场,从防守反击走向主动发声。与2003年应对SARS疫情相比,中国在应对新冠肺炎疫情一开始,就本着公开、透明、负责任的态度,积极在世界卫生组织框架内与各方进行合作,分享抗疫经验,加强联合攻关,先后为170多个国家举办卫生专家专题视频会议,分享成熟诊疗经验和防控方案,向24个有紧急需求的国家派遣26支医疗专家组,面对面开展交流指导。战略主动成为中国应急外交的突出特征。

在首脑外交层面,中国领导人在疫情期间主动与各方通过电话和通信进行联系。习近平主席先后同近50位外国领导人及国际组织负责人通话或见面,积极与各方进行信息沟通和政策协调,支持和参与G20特别峰会,出席世界卫生组织大会,并提出了一系列建议,推动全力打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战,充分展现了大国担当。纵观新中国外交史,中方在外交问题上很少主动给外方打电话,但在疫情冲击下,中国国家主席和国务院总理频频与各国领导人通话商讨,与各方保持联系。外交部和诸部委也组织了覆盖各个地区的视频会议,如与包括波兰在内的中东欧十七国举行卫生专家视频会议,及时分享疫情防控信息和有关做法,同包括巴西在内的拉美和加勒比国家、东盟、非洲诸地区国家通过视频工作会议就疫情防控开展交流。据世卫组织评估,中国政府采取的果断、有力、及时措施,避免了数十万人感染。许多国家也都认为中国的经验做法提供了有益借鉴。

疫情期间,中国公共外交更加积极活跃,成为国际舆论的风暴眼。中国的新闻发言人在推特等社交媒体上与各方短兵相接,点名道姓、毫不留情地批评一些错误言行,这是外交上非常大的变化。面对某些西方媒体及个别政客对中国的“污名化”行径,中国外交部发言人一再进行犀利回应和坚决反击。比如,华春莹针对美国的“甩锅”行为连发推文回击,质问美国“自我欺骗和抹黑中国有助于应对疫情吗?”强调“挽救生命比挽救面子更重要”,请美国“诚实和负责任”。耿爽也在外交部例行记者会上明确表示美方企图诋毁他人、转嫁责任、寻找替罪羊的做法既不道德,也不负责,敦促美方停止对疫情政治化、对中国污名化、诋毁他国的行为。中国媒体在疫情“舆论战”中也积极行动、高调发声。例如,人民网发表文章指出,“政治病毒”比新冠病毒更可怕,抹黑中国只是政客们推卸防控不力责任的政治游戏。同时,中国各级各方媒体平台如国务院联防联控发布会、外交部例行记者会以及地方政府的新闻发布会,也比以前活跃主动,大幅提高了频率和强度。截至2020年5月15日,国家层面新冠肺炎疫情防控新闻发布会共举办约157场,包括国务院新闻办公室新闻发布会21场、国务院联防联控机制部级发布会26场、国务院联防联控机制每日例行发布会110场。地方层面新冠肺炎疫情防控新闻发布会共举办约1120场,包括北京105场、天津137场、上海78场、湖北96场、广东60场、重庆72场,其他省(区、市)572场。其中,国务院联防联控发布会先后就应对疫情稳定外贸外资、提升国际航班货运能力稳定供应链、防控海外疫情输入、加强医疗防控物资出口质量监管以及国际合作与交流工作及时跟进汇总,作出通报说明。自2020年1月20日至5月27日,外交部共举行约82场例行记者会,对疫情有关情况作出答复回应。湖北省政府持续通过新闻发布会、官网、微信、微博等多种渠道,公开湖北省抗击肺炎疫情相关情况。自1月26日至4月27日,湖北省政府官网几乎每日都对疫情确诊、疑似人数等进行更新。湖北省政府还专门在湖北政务服务网开通疫情专区,对发热门诊、定点医院、部门工作、防控政策、破除谣言、疾病科普、复工复产等情况进行实时更新。

(三)外交机制:从归口管理到应急管理

外交机制是国家处理外交事务的主要工作框架。长期以来,中国外交实行“归口管理”体制机制。按内容和性质划分,需要统一安排和综合平衡的外事业务分别由有外事权的地区、部门负责指导、监督和综合管理,重大或规定需报中央、国务院的事项由中央和国务院有关部门归口管理和审批。疫情暴发以来,从2020年1月下旬宣布进入重大突发事件一级响应开始,中国从中央到各个部门都建立了疫情防控领导小组,采取了一系列不同于常规时期的特殊防控措施,其所依据的法律包括《传染病防治法》《突发事件应对法》以及国务院制定的《突发公共卫生事件应急条例》等,应急管理成为疫情期间中国外交运行的重要机制。

统一领导和统一指挥是应急管理的重要特征。目前,疫情防控形成了习近平主席亲自指挥、亲自部署的领导体系。1月25日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议决定成立中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组,在中央政治局常委会领导下开展工作,加强对全国疫情防控的统一领导、统一指挥,组长为中共中央政治局常委、国务院总理李克强,副组长为中共中央政治局常委王沪宁,小组成员包括丁薛祥、孙春兰、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志等。同时,为贯彻中央应对疫情工作领导小组全面部署,国务院启动了中央政府层面的多部委协调工作机制平台——国务院联防联控机制,该机制由国家卫生健康委员会牵头,成员单位共32个部门。2020年1月20日,国务院副总理孙春兰主持召开国务院联防联控机制首次会议,联防联控工作机制下设疫情防控、医疗救治、科研攻关、宣传、外事、后勤保障、前方工作等工作组,分别由相关部委负责同志任组长,明确职责,分工协作,形成防控疫情的有效合力。此外,外交部也成立了应对疫情工作领导小组,外交部党委书记齐玉任组长,定期主持召开领导小组内部防控工作专题会议,负责落实国际交流合作和相关对外工作,外交部各部门和驻外使领馆在此框架内明确责任分工。3月8日,外交部正式成立了防范境外疫情输入风险应急中心,24小时不间断运转,收集分析各类信息数据,沟通协调国内各职能部门和地方政府,联络指导各驻外使领馆,开展防控疫情输入工作。显然,中国外交机制在疫情防控期间已打破常规状态的归口管理体制,被纳入中央疫情防控领导小组(国务委员王毅为小组成员)、国务院联防联控机制(外交部党委书记齐玉为外事工作组长)的框架,在以习近平同志为核心的党中央政治局常委会统一领导下,构建了一个疫情防控的应急管理体系。疫情期间,中共中央政治局常委会、中央疫情防控领导小组、国务院联防联控机制以及外交部应对疫情工作领导小组频繁召开工作会议、新闻发布会等,统一指挥,统筹协调,为打赢疫情防控的总体战、阻击战和人民战争提供了强有力的机制保障。

(四)外交行动:从内外互动到立体联动

外交是和平处理国际关系的行为,是职业外交部门之间代表国家的官方持续性互动过程。长期以来,中国实行党管外交和外事无小事的指导方针,外交外事工作比较敏感、相对封闭,其他部门很少能够主动参与。然而,随着新时代对外工作的内涵与外延不断扩展,参与主体多元化,交往渠道多样化,中共十八大以来重新定义了外交外事,将其界定为范围更大的对外工作。习近平指出,对外工作是一个系统工程,政党、政府、人大、政协、军队、地方、民间等要强化统筹协调,各有侧重,相互配合,形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同局面。疫情期间为应对各种挑战,中国采取了一系列卫生外交措施,通过高层引领、外交协同、多方参与等立体化渠道,从原来的内外互动格局转变为立体联动格局。中国对外工作一盘棋的格局经受了考验,受到了锻炼,在主动承担大国责任的同时努力推动疫情防控的国际合作,构建人类卫生健康共同体。

一是高层引领,坦诚沟通。疫情暴发后,中国高层主动沟通,通过通信通话和出席视频会议等,加强了与国际社会的互动沟通。据统计,从1月22日至6月12日,国家主席习近平在4个多月时间里共与韩国、美国、法国、英国等约42个国家首脑和联合国秘书长通话约60次,其中同法国通话4次,同俄罗斯通话3次,同德国、韩国、美国、沙特、南非、英国、菲律宾、秘鲁、缅甸与印尼等通话2次。习近平主席给比尔·盖茨等外方友好人士回信,向欧盟、韩国、伊朗、意大利、法国、德国、西班牙、塞尔维亚等多国领导人致慰问电,先后出席G20新冠肺炎特别峰会和世界卫生大会。国务院总理李克强同欧盟委员会领导人及德国等多国领导人通话并出席东盟与中日韩(10+3)抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约于2020年2月5日同英国内阁秘书兼首相国家安全顾问塞德维尔通话,于1月29日、3月16日、4月15日、5月5日等多次同美国国务卿蓬佩奥通话,就新冠疫情事项进行沟通。总体来看,疫情期间的高层交往尽管更多采用通信通话和视频会议形式,但其频度和效率都有很大提高。

△4月15日,中国赴沙特阿拉伯抗疫医疗专家组从宁夏银川启程,这是工作人员在装运援助沙特阿拉伯的医疗物资。新华社记者 冯开华 摄

二是外交协调,磋商合作。作为疫情期间应急外交的主力军,外交部积极与各国外交部门沟通,及时公开中国抗疫情况,保障在外华人与在华外国人相关权益,助力他国抗疫。从1月26日至6月12日,国务委员兼外交部长王毅先后与东盟秘书长和英国、俄罗斯、意大利、法国、日本等各国外长进行了约100次通话。4月28日、3月20日、5月13日,王毅分别出席金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会、中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议与上海合作组织成员国外长视频会议。截至2020年6月12日,外交部共召开6次应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议、3次疫情防控驻华使馆(团)通报会,专门开通了面向驻华使领馆的服务热线,各地也通过不同渠道提供面向当地外国人的多语种信息服务,保障其生活、防疫、医疗等方面的需求。外交部还开通了24小时全球领保与服务电话12308,随时接听海外中国公民反映困难及诉求。同时,中国驻外使领馆积极开展领保保护和公共外交,如向海外中国公民特别是留学生提供“健康包”等各种防疫服务,协助接回滞留海外的中国公民,驻日本使馆、驻香港特派员公署也协助香港特区政府从日本接回“钻石公主”号游轮上的港澳同胞。

三是国际救援,立体联动。除外交部和驻外使领馆外,其他部门的国际抗疫合作和救援也十分活跃。中联部积极开展致信外交,截至2020年4月17日,已分别向60多个国家的110多个政党领导人致信,累计向近400个政党提供疫情防控和诊疗方案,全面阐述中国防控疫情的经验与做法。3月28日至6月12日,商务部部长钟山先后与奥地利联邦经济部长施拉姆伯克等通电话,并于6月4日出席了东盟与中日韩(10+3)抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别会议。国家广电总局国际合作司联合中国公共外交协会,共同制作“守望相助、共同战疫”中外联合抗疫系列短视频,与中外媒体和相关人士携手通过境外电视台、网络视听平台、社交媒体账号、亚广联亚视新闻交换网等多个渠道,在海外推广播出一批优秀的抗疫主题电视和网络视听节目,为抗击疫情加油鼓劲。中国地方政府也通过国际友好城市等渠道向韩国、日本、伊朗、意大利、巴基斯坦、伊拉克、法国、瑞士、德国等国的地方政府捐助各类抗疫物资。此外,国际发展合作署、国家卫健委、科技部等部门的国际抗疫合作和援助外交也非常活跃。总体来看,疫情期间,党政军民学、东西南北中,形成了立体化联动的对外工作大格局。

三、中国疫情防控应急外交的成效

自疫情暴发以来,中国外交统一部署,行动迅速,联防联控,措施得力,通过首脑外交、多边外交、公共外交、对外援助等方式,积极开展应急外交,加强沟通、推进交流,分享经验、深化合作,共同筑牢抗疫防线,携手化解各种挑战,取得了积极成效。

(一)疫情防控外交取得重大成果

作为最早暴发新冠肺炎疫情的国家,中国面临巨大的疫情防控压力,在外交上也遭遇严峻挑战。所幸无论是疫情暴发早期的抗疫外交,还是面对境外疫情输入压力的防疫外交,中国疫情防控的外交努力均取得了重大成果。其一,积极同国际社会分享疫情信息和抗疫经验。中国于疫情发生后第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息,分享新冠病毒全基因组序列信息和新冠病毒核酸检测引物探针序列信息,辅助各国开展药物开发和病毒、疫苗研究。为此,中国科学院搭建了“全球冠状病毒组学数据共享与分析系统”、“2019新型冠状病毒资源库”两个平台,共享病毒相关数据,为其他国家和地区提供数据服务和文件下载。中国自2020年1月3日起定期向世卫组织和有关国家通报疫情信息,多次邀请世卫组织官员来华访问,查看疫情。根据《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书,中国已同东盟、欧盟、非盟、亚太经合组织、加共体、上海合作组织等国际和地区组织,以及韩国、日本、俄罗斯、美国、德国等国家开展了70多次疫情防控交流活动。国家卫健委汇编诊疗和防控方案,将其译成3个语种向全球180多个国家、10多个国际和地区组织开放分享,与世卫组织联合举办“新冠肺炎防治中国经验国际通报会”。国务院新闻办公室举行了2场英文专题发布会介绍中国抗疫经验和做法。中国媒体开设“全球疫情会诊室”、“全球抗疫中国方案”等栏目。中国智库和专家通过视频会议等多种方式开展对外交流。其二,积极向国际社会提供人道主义援助。2020年3月7日,中国决定向世卫组织捐款2000万美元,用于增强有关国家防疫能力、加强公共卫生体系建设。4月23日,中方决定在2000万美元现汇基础上再增加3000万美元现汇捐款。截至5月31日,中国共向27个国家派出29支医疗专家组,已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助,指导长期派驻在56个国家的援外医疗队协助驻在国开展疫情防控工作,向驻在国民众和华侨华人提供技术咨询和健康教育,举办线上线下培训400余场。地方政府、企业和民间机构、个人通过各种渠道,向150多个国家、地区和国际组织捐赠抗疫物资。其三,有序开展防疫物资出口。2020年3月1日至5月31日,中国已向200个国家和地区出口防疫物资,包括706亿只口罩、3.4亿套防护服、1.15亿副护目镜、9.67万台呼吸机、2.25亿人份检测试剂盒、4029万台红外线测温仪等,有力地支持了全球疫情防控。1月至4月,中欧班列开行数量和发送货物量同比分别增长24%和27%,累计运送66万件抗疫物资,对维持国际产业链和供应链畅通、保障抗疫物资运输具有重要意义。其四,积极推进疫情防控国际合作。中国同有关国家、世卫组织以及流行病防范创新联盟(CEPI)、全球疫苗免疫联盟(GAVI)等开展科研合作,加快推进疫苗研发和药物临床试验。有关企业也与美国Inovio公司进行实质性合作研发DNA疫苗,与德国BioNTech公司进行实质性合作研发mRNA疫苗,与英国GSK公司进行合作研发重组蛋白疫苗等。中国在应急外交中保护了中国公民的安全,有力地支持了国际抗疫合作,为全球疫情防控做出了积极贡献。

(二)顶住了强大舆情压力

与疫情压力相比,中国外交面临的舆情压力更大,突出表现为前期国际舆论对中国疫情威胁的批评、近期一些西方政客塑造的反华论调。自疫情发生以来,许多西方媒体、自媒体以及政客通过刻意抹黑、乱加指责、散播阴谋论等多种手段渲染排华氛围,贬损中国的国际形象。比如,一些欧美媒体把新冠病毒称作“中国病毒”,将中国描述为“东亚病夫”。一些政客甚至批评中国政府不作为,不顾及人权、民主、法治以及信息缺少透明性,攻击中国的政治制度和共产党领导。受西方媒体舆论等影响,少数国家“排华情绪”被煽动起来,在外华人受到不同程度的歧视甚至面临安全威胁,嘲笑、侮辱、谩骂、歧视甚至殴打华人或亚裔的事件时有发生。面对上述舆情压力,中国官方和媒体进行精准反击,同时还积极开展公共外交,推动传统媒体与新媒体、人工智能等共同发挥作用,及时告知更新中国疫情防控信息,破除谣言、消除误解。《人民日报》等传统媒体通过大量消息、通讯和评论,对外界针对我国防疫情况的误解、谣言乃至诽谤中伤予以回应、澄清和坚决反击。网络视听平台等新媒体也通过智能推送、情感识别、用户画像等新技术新方法,对社会热点分析建模,及时发布疫情信息,通过智能辟谣和精准流量分发实现对信息的客观报道。例如,科大讯飞利用人工智能技术和产品助力疫情防控,360快资讯上线“新型肺炎实时疫情”专题与新型肺炎辟谣专区,百度地图上线“疫情小区”地图与“周边疫情卡”等功能,字节跳动及其旗下抖音等多个平台不断聚合并公开疫情相关重要信息。各大平台拥有众多粉丝的“大V”也通过视频记录等方式实时展现中国抗疫风貌,不断破除和粉碎谣言,起到了良好的舆论引导作用,树立了正确的价值观导向。到2020年5月中下旬,国际舆情渐趋好转。

(三)国际影响力得到巨大提升

从疫情暴发至今,世界上大多数国家都对中国疫情防控所取得的成就表示赞赏,中国的国际影响力得到很大提升。一方面,国际社会对中国抗疫举措和成效表示充分理解和肯定。截至2020年4月15日,有130多个国家的300多个政党和政治组织共600多人次向习近平总书记和中共中央发来电函或通过发表声明、文章等表示慰问支持,有近百家国外非政府组织负责人、前政要通过民间渠道肯定我国抗疫举措和成效。另一方面,国际社会对中国积极承担大国责任、推动疫情防控国际合作和全球卫生治理表示认可和支持。西班牙共产党主席森特利亚认为,“每当这种灾难波及世界时,我们会再次意识到习总书记提出的人类命运共同体理念恰逢其时。”英国社会学家马丁·阿尔布劳认为,病毒再次提醒人类共处一个世界、一个人类命运共同体中的事实。捷克科学院哲学所全球研究中心主任赫鲁贝克提到,“疫情不是一国一地的事。习近平主席关于各国必须携手拉起最严密的联防联控网络的倡议,再次凸显了中国在全球化时代推进国际合作中发挥着重要作用。疫情需要各国充分共享信息、调配资源、互相扶持,中国在这些方面为全球树立了榜样。”

当然,在应对疫情过程中,也暴露出中国应急外交存在的短板和问题。首先,在重大突发事件一级响应的法律状态下,中国出现了“泛外交化”倾向,即外交无所不在、无所不能。几乎所有问题都变成了外交部发言人要回答的问题,出现了不同程度的“外交超载”问题。在国务院联防联控机制框架下,几乎所有涉外问题都成为外交问题,甚至一些原本属于国内社会治理的问题也被转化为外交问题。其实,对于一些疫情信息的解读和应对疫情的做法,卫生部门或者公共卫生专家、民间人士比外交部发言人和政要回应更有效。一个典型的事例是2020年3月27日,中国驻美国大使馆邀请上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授通过央视新闻平台与在美留学生及华人华侨代表视频连线,现场答疑释惑,活动反响非常好。4月2日,《外交学人》发表了百位中国学者联名的《致美国社会各界的公开信》,呼吁全球团结抗疫,反对将疫情政治化和污名化。4月3日,美国亚洲协会牵头近百位美国知名学者发表公开信给予积极回应,同样呼吁中美合作抗疫,产生了很好的效果。中国的呼吁也得到了斯洛文尼亚、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚等多国家政要名流的大力支持和积极响应,引起了巨大的国际反响。

“外交超载”的另一个表现是疫情期间大量海外公民和法人合法权益的保护问题——一些原本属于公共卫生、经济发展和社会稳定方面的事务也变为外交问题,对外交系统造成了巨大压力。尤其2020年4月以后,随着疫情在欧美和全世界蔓延,滞留海外的大量中国留学生、华人华侨和中资机构对外交保护和领保服务提出了迫切要求,潮水般的信息涌入中国驻各国使领馆,在各国使馆微博留言板上出现了形形色色的外交服务需求。据国务委员、外交部长王毅介绍,“外交部12308领保热线24小时运转,仅3至4月就接听电话20多万通,平均每天3600余通。”而要妥善解决这些问题,仅靠有限的外交资源是远远不够的。疫情期间,驻外使领馆有限的人力和物力资源在短时间很难及时提供有效的外交服务。据驻欧美一些国家使馆的外交人员反映,自疫情暴发没有一刻空闲,所有人处于连续奋战的状态。在应急管理框架内,几乎所有问题只要涉外就都交给外交系统去解决,而到底哪些议题应该纳入外交范畴、哪些不应纳入,在法律上并没有明确界定。不过,值得思考的是,面对奔涌而来的问题,哪些适合用外交手段解决、哪些不适合,需要做严格的学理研究,至少应该在法理上有一个科学合理的界定。一般来说,诸如公共卫生、经济合作和社会治理问题,采取外交手段介入不一定是最好的,诉诸专业化的方式和手段可能更好。

与“外交超载”相伴的另一个问题是外交的“泛政治化”倾向。外交是内政的延伸,难免会与国内政治联系在一起。然而,在应急外交中,外交政治化的倾向更加严重,外交内政化导致各国抗疫出现泛政治化倾向。随着疫情形势日益严重,社会心理越发脆弱,很容易引发舆情热点乃至政治争论,这一倾向在世界各国都不同程度地得到了印证。尤其在美国疫情日趋严重时,一些美国政客采取不负责任的“甩锅”行为,将抗疫政治化和外交化,对中美关系造成了十分消极的影响。一旦这些明显引发政治争论的问题被纳入外交渠道,就会导致外交的“泛政治化”倾向,而一旦外交被“泛政治化”就可能引发外交纷争,造成外交关系紧张。因此,一个值得研究的问题是外交和内政之间应该有一个转化的法律框架,尤其在应急管理过程中,突发事件一级响应使得外交和内政通过法律规定捆绑在一起,导致国内事务中的一些事情不论背景和影响如何都释放到外交领域当中。比如,非洲国家在粤公民的关切问题原本是国内治理问题,但由于外交和内政通过应急外交连在一起,便有人误以为中国存在严重的歧视问题。事实上,非洲国家在粤公民的关切暴露的是应急管理过程中的治理问题,而非政策上的歧视问题。为避免外交泛政治化,需要通过立法限制,将国内问题以法理框架纳入外交领域中。由于疫情期间中国没有宣布进入国家紧急状态,也缺乏明确的紧急状态外交授权,一些具体政策的选择和实施就会比较困难。

四、重启常态外交的若干关系

为应对新冠疫情危机,中国外交被切换到应急外交框架,采取了非常规的应急管理措施。然而,一旦疫情得到控制,外交需要重启常规状态。不过,回归常规状态的外交与疫情之前的外交必然存在差别,中国将进入一种外交新常态。如何启动外交新常态、推动中国外交从应急外交向新常态外交转变,是一个重大问题。英国外交学家巴斯顿对“正常化外交”进行了论述,他把国家间从“关系的极其对立或不正常”到重新达成正常外交关系过程中开展的一切外交努力称为“正常化外交”,并建立了一个正常化外交的模型。外交关系从非正常状态向正常状态转变,不仅涉及官方外交关系的恢复和建立,还涉及经济、社会、思想、安全等全方位的巨幅调整。

一要处理好常规外交与应急外交的关系。外交工作发挥国内事务和国际事务联结地带的功能,存在一些标准操作规则(Standard Operation Procedure,简称SOP),其在常规状态下的传统做法和规则在解决一些问题上有效,但在面临突发紧急事态时其有效性会大大降低。从疫情前后的中国外交来看,尽管疫情使其呈现出一些重大变化,但并没有改变中共十八大以来中国外交的本质属性、外交文化和外交结构,只是放大和突出了中国外交的特色,比如党的集中统一领导的制度优势、把人民生命安全和健康放在第一位的价值取向、联防联控和群防群控的一盘棋特色等等。在这一总体形势下,中国外交承担了更多的治理使命,发挥了更多协调国内外的作用。从更大的范围来看,外交工作是国家治理体系中的一部分,整个国家治理体系不能始终处于非常规状态,应急外交也是解一时燃眉之急,长远来看需要纳入常规治理体系,需要从涉外法治体系建设和对外工作治理体系建设的角度统筹谋划,使之成为一个国家涉外工作法治体系的组成部分。比如,在外交工作实践中如何加强问责制、如何塑造持久的国际社会信任、如何完善法律和制度体系、如何参与全球治理体系和提高治理能力,这些问题都是后疫情时代新常态外交的重要内容。只有在外交实践中切实解决好这类问题,才能真正推进疫情后的正常化外交。

二要处理好硬着陆和软着陆的关系。从应急外交到常规外交的正常化进程,在方式上存在硬着陆或软着陆的选择问题。硬着陆指不惜牺牲舆论抗议和引发其他领域负面反弹的风险,强行采取“急刹车”行动,其优点是立竿见影,缺点是经济和社会舆论震动较大。而软着陆则指在相对长的时间内采用连续的政策组合,比较平稳地将公众舆论从非正常化的热度中降下来,循序渐进地实现外交关系与公共舆论的平衡,其优点是民意支持率相对牺牲较少,缺点是时间较长且受公众预期影响较大。与其他国家宣布进入国家紧急状态的做法相比,中国在法律形态上通常会采取软着陆的方式,因为中国宣布进入突发事件一级响应本身,就决定了在着陆方式上会采取从一级响应到二级响应逐次降低的方式,不像宣布进入国家紧急状态和结束国家紧急状态那样采取非此即彼的硬着陆方式。不过,在推进应急外交软着陆的过程中,中国也需要综合考虑疫情、舆情和经济信心等多方面因素的影响。一个典型的例子是如何处理外国人签证限制和入境限制的问题。鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延,中华人民共和国外交部和国家移民管理局于2020年3月26日宣布自3月28日零时起,暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境,对出入境人员进行严格限制。何时解禁入境限制、如何综合考虑解禁与疫情防控新常态之间的关系、如何完善入境防疫检测机制,这些都是需要进一步研究的重大问题。与此相关,在疫情蔓延压力下,妥善解决海外侨民和留学生因入境限制和断航造成的机票贵和“回国难”问题,应对海外大量中资机构、华人华侨和留学生所面临的严峻安全挑战,需要周密部署安排,妥善制定对策措施。总之,如何根据疫情形势、国内外舆情变化和中国经济发展适时做出政策调整,进行科学论证和模拟演练,是应急外交软着陆的重要课题。

三要处理好应急外交与预防外交的关系。一般来说,应急外交主要处理突发紧急的危机事件,一旦局势缓和、危局消歇,在应急期间采取的特别措施就会逐步恢复常态。然而,疫情防控暴露的一些缺陷不足表明,在制度漏洞和能力短板没有解决之前,一些应急外交举措还将持续一段时间,而有些在疫情防控期间为实践证明的好经验和好做法还需要通过制度化的方式加以巩固。同时,应急外交还应着眼于未来,通过做好预案防患于未然。尤其在风险识别和资源调配上,中国需要适应形势发展需要,及时制定相关可行性方案,开展预防性外交。预防性外交是一种和平的非强制性的外交行为,时效性强,信心依赖程度高,需要在外交协商一致的基础上进行,要特别重视解决政治意愿、合法性与合规性、能力建设、资源统筹调度、预案及其有效性和社会可承受性等问题。如何将应急外交与预防性外交在实践中有效结合,实现外交正常化基础上的可持续外交,也是需要高度重视的课题。

五、结论

2020年的新冠肺炎疫情将中国置于一种“应急状态”,为更好地控制疫情,中国采取了有别于常规状态的相关措施。为应对疫情冲击带来的疫情、舆情与经济信心三大挑战,中国外交呈现出应急外交的若干特征,在理念上更加强调人类共同利益,在心态上更加强调战略主动,在机制上更加强调应急管理的联防联控和群防群控,在行动上更加强调内外统筹和立体联动。中国的应急外交取得了积极效果,有效推动了全球抗疫,缓解了舆情压力,提升了中国的国际影响力。然而,在迅速推进解决一些问题的同时也暴露出一些新问题,比如外交与非外交的边界问题、泛政治化和泛外交化问题、紧急状态下的外交授权问题等等。中国于2003年“非典”防治后真正将外交纳入应急管理体系,2020年的新冠肺炎疫情则进一步推动了中国应急外交机制建立与完善的进程。从疫情防控应急外交的实践来看,中国亟待在法律上确立应急外交和常规外交之间的切换机制,加快应急外交相关立法,加强日常模拟演练和能力培训,竭力避免外交因应急而失控失态。

展望未来,新冠疫情危机既是困难,也不乏机遇,若处理得当有力,化危为机,勉力推进国家治理体系和治理能力现代化,则中国国力、国运都将更胜一筹。因此,中国需加强对疫情治理与对外工作体系和能力的研究,总结疫情防控各个阶段环节的外交挑战与应对经验,为应急治理制定应急预案,更要为后疫情时代的新常态外交未雨绸缪,明确外交工作实践中的问责制,加快制订相关涉外法律,加强制度体系建设,不断完善外交体系和能力,提升国际社会信任和国际影响力,使中国特色大国外交行稳致远、不断前进。

本文首发于2020年04期外交评论(外交学院学报)