编者按:《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。稿件一旦录用将提供稿费,并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文是《美国观察》推出的第162篇文章,旨在探讨白宫与美联储从尼克松时期到特朗普时期的博弈演变,并分析特朗普2.0时期央行独立性面临的挑战及其对美国乃至全球金融秩序的影响。

本文作者:萧祖成,香港大学经济金融学本科生

风云突起:央行独立性的美式挑战

自2025年1月唐纳德·特朗普(Donald Trump)重返白宫以来,其针对美国联邦储备系统(Federal Reserve System,美联储)的公开批评,令中央银行独立性的问题一时间成为国际焦点。央行独立性作为现代经济治理体系的基石,将货币政策制定权与政治周期相隔离,以确保央行能够切实有效履行其维护长期价格稳定和宏观经济健康的职能。美联储作为全球最大经济体的中央银行,其独立性更是美国乃至全球金融体系的重要支柱。因此,这场政治角力影响远超货币政策范畴,是对美国乃至全球金融秩序和经济稳定的一次强烈冲击。

美国行政权力对美联储干预由来已久。早在半个世纪前,时任美国总统理查德·尼克松(Richard Nixon)便展现了总统如何通过政治影响力干涉货币政策,以及这种干预带来的深远后果,为探讨当下美联储独立性风波及其影响提供了绝佳的对照案例。

“密室博弈”:尼克松-伯恩斯的“私下交易”

1969年1月,时任总统尼克松提名总统顾问(Counselor to the President)阿瑟·伯恩斯(Arthur Burns)出任下届美联储主席,伯恩斯1970年2月正式就任。当时美国正经历经济衰退,失业率从1969年的3.5%上升至1970年的5.0%,通胀率则从5.4%的高位进一步上升至5.9%[1]。

在1960年总统选举失利后,尼克松坚信当时的紧缩性货币政策是导致经济衰退并致使其败选的关键因素[2]。因此,在面对1972年大选压力时,他计划凭借扩张性货币政策在大选前复苏经济,以确保连任。

于是,尼克松政府通过秘密渠道向美联储频繁施压。1971年10月,尼克松向伯恩斯直白地表示对流动性(过剩)问题的不屑并督促伯恩斯推动更宽松政策,但伯恩斯因担心过度扩张会引致利率飙升而试图抵制[3]。然而根据伯恩斯的日记,尼克松政府及后频繁地与他交涉,为他带来了巨大的政治压力[4],迫使他最终向尼克松妥协[5] 。

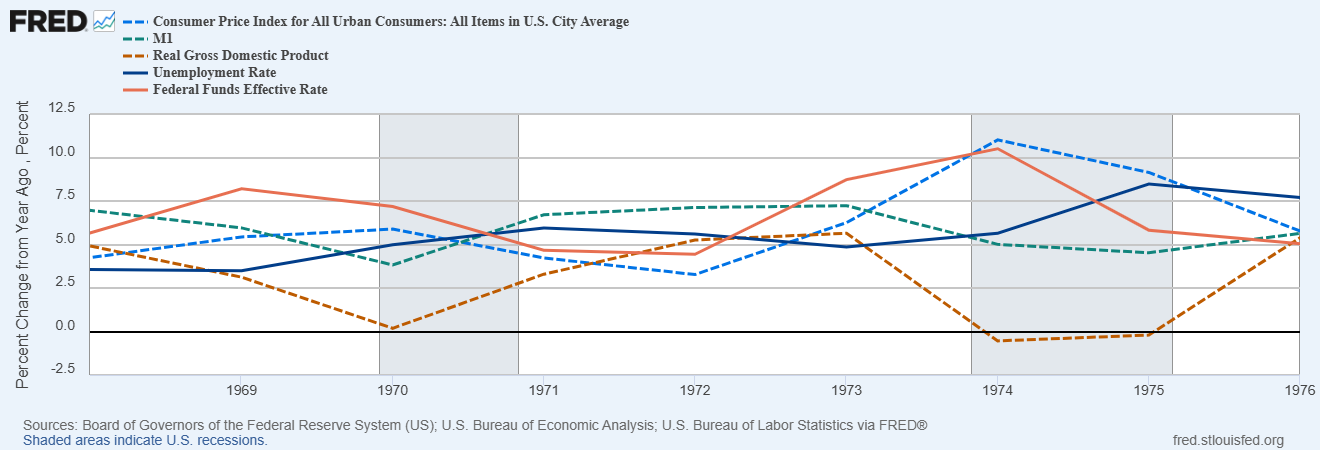

在持续的政治压力下,美联储货币政策出现明显转向。M1货币供应量增速从1970年的3.8%激增至1972年的7.1%,联邦基金利率则从7.2%降至4.4%[6]。这种扩张性货币政策在短期内确实刺激经济增长,使1972年实际GDP增长率达5.3%,远超1970年的0.2%[7]。随着经济爆发式复苏,尼克松亦成功以60.7%的普选票赢得连任[8]。

然而,政治干预的代价很快显现。在过度宽松的货币政策下,布雷顿森林体系彻底崩溃,美元退出金本位,国际货币体系随即进入浮动汇率时代[9]。同时,1973年的通胀率飙升至6.3%,并在1974年达到11.0%的峰值[10]。政治驱动的货币超发更被广泛认为是引爆20世纪70年代“大滞胀”(The Great Inflation)的导火索之一,导致美国经济陷入了长达十年高通胀与高失业并存的困境[11]。

图1:尼克松-伯恩斯时期美国关键经济指标(1968-1976)

来源:https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1M2Gd

这段历史最终刺激制度层面的反思与变革。1978年10月,美国国会通过了《充分就业与平衡增长法案》(Full Employment and Balanced Growth Act,亦称《汉弗莱-霍金斯法案》),以法律形式明确美联储最大化就业和稳定物价的“双重使命”(dual mandate),并要求美联储主席必须每半年向国会就货币政策进行听证和报告[12]。该法案旨在通过增强国会监督和决策透明度,为美联储抵御来自行政部门的秘密政治压力。然而,这项改革将原本相对封闭的央行决策过程推向公共政治舞台,无意中为一位善于利用公众舆论的总统创造了条件。

推特治国:特朗普-鲍威尔的“公开冲突”

如果说尼克松的干预是幕后的“私下交易”,那么特朗普与美联储的博弈则是一场公开的、不断升级的冲突。这场冲突从其第一任期的舆论施压逐步升级到当下的制度挑战,对美联储的独立性构成了前所未有的冲击。

第一任期(2017-2021)

2017年1月,特朗普正式就任第45任美国总统。同年11月,特朗普提名时任美联储理事杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)接任下届美联储主席,鲍威尔2018年2月正式就任。然而,随着美联储为应对经济过热风险而进入加息周期,二者的“蜜月期”迅速结束。

与尼克松的私下协商不同,特朗普更倾向于将战场摆上台面。在美联储连续四次加息后,特朗普开始利用当时的主要社交平台推特(现X)发起猛烈抨击。2019年4月14日,他发推称如果美联储“做好自己的工作”,股市和GDP增长都将有所提高,并称量化紧缩政策为“杀手”[13]。他也在多次采访和私下讨论中探讨自己是否有权力解雇美联储主席[14],试图挑战《联邦储备法》(Federal Reserve Act)中主席只能被“因故”(for cause)解职的法律约束[15]。

尽管面临巨大公开压力,美联储在这一时期基本维持政策独立性,其决策仍由联邦公开市场委员会(FOMC)根据经济形势决定。但这一系列前所未有的舆论攻击,打破了数十年来白宫与美联储之间互不公开评论货币政策的政治默契。

在野时期(2021-2025)

2024年竞选期间,特朗普曾明确表示总统应对美联储决策拥有“发言权”(say)[16]。特朗普亦声称他“在很多情况下比美联储官员或主席的直觉更敏锐”[17]。

第二任期(2025-)

2025年重返白宫后,特朗普对美联储的干预策略实现质的升级,从言语施压转向制度性进攻。2月18日,特朗普签署第14215号行政命令《确保所有机构的问责制》(“Ensuring Accountability for All Agencies”)[18]。该行政令要求包括美联储在内的独立机构,必须在发布重大监管规则前,将其提交给白宫预算办公室(OMB)下辖的信息与监管事务办公室(OIRA)审查。尽管该命令明确将“货币政策执行”(conduct of monetary policy)排除在外,但通过控制美联储金融监管职能,白宫得以在程序上打开干预美联储运作的缺口,是对其机构自主权的一次结构性蚕食。

7月24日,特朗普亲自造访正在翻修中的美联储总部大楼,是2006年以来美国总统首次到访。在媒体镜头前,特朗普公开指责鲍威尔主导的翻修工程严重超支,声称费用已飙升至31亿美元,鲍威尔则当场进行纠正,指其错误计入一栋早已竣工的大厦。这番紧张的互动则被认为是白宫对美联储加剧施压的表现[19]。不过,特朗普的态度在24小时内突然逆转。7月25日,他在记者会上称“鲍威尔是个非常好的人”,并认为鲍威尔将开始建议降息[20]。

事实上,长期的外部压力早已在美联储内部引起波澜。在7月30日的FOMC会议上,由特朗普任命的两位理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)和米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)均投票支持降息[21]。尽管该会议最终以9比2的投票结果决定维持利率不变,但这是自1993年以来首次出现两位理事同时在利率决策上持异议的情况[22],表明特朗普的持续施压可能已逐渐加剧委员会内部政策分歧。

8月22日,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会(Jackson Hole Economic Symposium)上承认“就业的下行风险正在上升”,并表示“可能需要调整政策立场”[23]。这被市场普遍解读为打开9月降息的大门,期货市场随即预测9月降息可能性飙升至91.5%[24]。

然而,政策上的缓和并未阻止冲突的爆发。8月26日,特朗普以涉嫌抵押贷款欺诈为由,宣布“解雇”美联储理事莉萨·库克(Lisa Cook)[25]。库克随即发表声明,称总统无权解职美联储理事,并向特朗普提起诉讼[26]。特朗普此举直接挑战《联邦储备法》对理事任期的保护,将白宫与美联储的博弈推向了前所未有的法律对决。

9月16日,特朗普提名的斯蒂芬·米兰(Stephen Miran)在获参议院确认后,正式宣誓就任美联储理事以填补前理事阿德里安娜·库格勒(Adriana Kugler)辞职后的空缺[27]。值得注意的是,米兰自3月以来正担任白宫经济顾问委员会主席(Chair of the Council of Economic Advisers),但在任职美联储理事期间,他选择仅进行“无薪休假”(unpaid leave of absence)而非辞去白宫职务。此举引发民主党议员对美联储独立性的忧虑,质疑美联储理事或因此沦为总统“傀儡”[28]。

9月17日,FOMC以11比1的投票结果,将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.00%-4.25%,其中米兰在上任第二天投下唯一的反对票,并主张将利率下调50个基点[29]。鲍威尔在会后强调决策“只基于数据与对经济的理解”,称这“刻在机构(美联储)的基因里”(in the DNA of the institution)。同时,其他委员,包括早前持降息异议的沃勒和鲍曼,对降息的审慎处理亦被解读为对美联储独立性的集体背书[30]。

总体而言,白宫与美联储的博弈已由政策立场分歧升级为对权力边界的重塑。尽管美联储透过审慎降息及反复强调其专业性暂时维持了市场的信心,但围绕其独立性的压力却从未消散。特朗普仍试图透过舆论、人事及法律手段,将政治影响力嵌入央行架构,迫使这个百年独立机构服务于其政治议程。

幕后台前:总统干预模式的时代变迁

从尼克松到特朗普,总统对美联储干预方式的演变,是制度背景、政策目标、传播渠道三方差异共同作用的结果:

一是制度环境变迁。虽然20世纪70年代美联储已在法律框架上具备基本独立性保障,但实践中仍难以避免政治干预,其法定独立性与实际独立性存在显著差距;当前美联储则因沟通与问责制度化,拥有更强的实际独立性。1978年《充分就业与平衡增长法案》要求美联储主席每半年向国会提交书面报告,1995年FOMC正式宣布所有货币政策变动都将立即向公众传达,2000年FOMC宣布无论是否有政策变动,每次例行会议后都将发布声明[31]。这些改革都进一步完善了美联储的决策透明度与市场沟通机制,巩固了其独立性在实践层面的约束力。

二是政策目标差异。两位总统面临不同挑战,进而拥有不同政策诉求与目标。尼克松面对的是滞胀初期的通胀和失业问题,需要美联储配合以扩张性政策刺激整体经济;特朗普面临的则是贸易战及高债务环境,故而要求降息以抵消关税政策的负面影响并支撑股市表现。其第二任期更是将货币政策与政治议程挂钩,试图让美联储服务于行政,协助推进产业回流与贸易平衡等战略目标。

三是媒介环境变革。经历逾半个世纪发展,信息传播模式已发生根本转变。尼克松时期的媒体环境呈现单向性与时间滞后性,总统的言论主要通过新闻发布会和报纸进行传播;而在特朗普所处的社交媒体时代,社交平台与网络媒体的诞生极大提高信息传播效率。总统可以随时向全球受众传达观点,将美联储的决策实时转化为政治议题,并依托庞大的受众群体迅速影响市场预期。

变局之下:美联储独立性危机的全球涟漪

从尼克松的“私下交易”到特朗普的“公开冲突”,白宫与美联储的博弈已从政策分歧演变为制度冲突。这不仅波及美国内部治理格局,其外溢效应更对全球金融秩序构成严峻挑战。

首先,对美国本土来说,其最直接的威胁在于动摇市场对美联储政策信誉的信心。央行独立性的核心价值在于其能够做出不受短期政治利益绑架的决策。一旦市场认为美联储的利率决定是屈从于政治压力的结果,而非基于经济数据的专业判断,长期通胀预期将可能失锚。为对冲这种政治风险,投资者可能会要求在长期债券上获得更高的收益率作为风险溢价[32]。这将抬高整个经济的借贷成本,不利于经济发展,与特朗普总统追求低利率的初衷背道而驰。政治上,无论库克被解雇一案的司法裁决最终为何,都将成为界定美联储独立性法律边界的里程碑事件。若白宫在此类人事斗争中取得胜利,将严重削弱美联储理事任期保障,为未来总统安插政治代理人、改变美联储政策倾向打开大门。

其次,在国际治理层面,美联储独立性的下降将削弱美元主导地位。2025年9月3日,近600名经济学家联名签署一封公开信,警告称若库克被解雇,将严重威胁美联储独立性,并削弱人们对美国金融体系信任[33]。美元长期以来都是全球最主要的国际储备货币,其主导地位不仅建基于美国强大的经济和军事实力,更依赖于背后稳定、透明且可预测的制度。然而随着美联储被日益政治化,其政策连续性和可预测性都将受到明显冲击。尽管短期内尚无任何资产能够完全取代美元,但持续的制度性侵蚀或将促使市场重新审视其资产过度集中于美元的潜在风险,并逐步转向多元化资产配置以应对美国政治及政策上的不确定性。

最后,对于我国而言,美国金融治理的制度性动荡为人民币国际化创造新的叙事空间。当现行美元体系制度根基遭动摇时,中国作为一个注重长期规划、拥有稳定制度环境的经济体,其货币吸引力无疑将得到增强。人民币有望展示其作为一种更稳定、更可预测的贸易结算和储备货币的潜力。同时,“美元霸权”的弱化将进一步制约美国运用金融制裁等非军事手段的能力,为重塑国际金融规则以及全球话语权提供重要契机。

编:闫咏琪

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)