编者按:《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。稿件一旦录用将提供有竞争力的稿费(单篇400-500元),并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文是《美国观察》推出的第153篇文章,旨在探讨特朗普对外战略的整体性逻辑。本文构建“概念-工具”分析框架,尝试阐明特朗普第二任期可能的战略动向并通过具体案例验证了理论构想。

本文作者:殷浩铖

上海外国语大学外交学硕士生

随着特朗普开启其第二任美国总统任期,其在竞选期间及胜选后的诸多言论与主张,将在一定程度上转化为美国实际推行的对外政策实践,进而持续性为全球安全环境带来不确定性。既往对于特朗普2.0时代的政策剖析,多聚焦特定政策领域内的实施细节与路径探索,[1]往往忽视对特朗普地缘战略的整体性、系统性分析。鉴于此,本研究试图弥补既往研究中的缺憾,提出特朗普的地缘战略在经贸合作、军事部署等多个关键维度上存在内在逻辑一致性,并尝试构建特朗普地缘战略的整体框架与图景。

“概念-工具”的战略分析框架

一国对外战略始终以塑造有利于国家安全与发展的外部环境为根本目标。[2]地缘政治图景作为对外战略的具体实践目标,体现为主权国家依托系统性、策略性的对外行为,主动构建符合本国利益诉求的地缘政治格局。战略的规划和实践本质上是以国家核心利益为导向,通过战略资源优化配置和相关工具的具体运用实现国家利益最大化。

对外战略与本国利益叙事的研究,可运用类型学方法构建系统化的框架,建立起政策工具分析模型。类型学研究的核心要义在于抽象归纳与分组归类,既包括概念的溯源和回归,又包括基于溯源将复杂的研究对象按照特定逻辑和标准划分为不同类型,并提出相关延伸的概念,最终构建起相对完整的知识图谱。[3]在现实国际格局中,一国外交政策往往以丰富的策略和手段展现在世人面前。不同的策略往往具有交叉性或复用性,但始终均围绕国家利益这一核心立场展开,适用于归纳的逻辑模式。因此,这一研究方法能够运用于对战略问题的分析与研究。

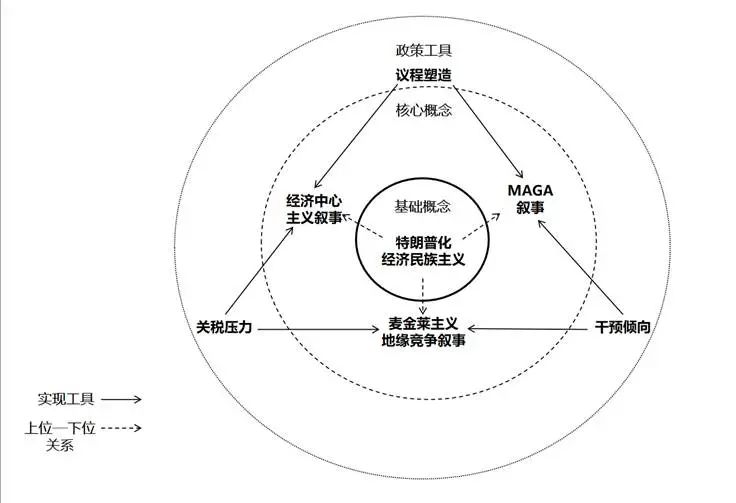

参照国际关系学界运用类型学进行外交思想分析的研究进路。外交思想或战略可被划分为基础概念、核心概念和延伸概念。[4]然而在实际分析的过程中,这一分类模式往往存在概念交叉,特别是关于核心概念与延伸概念的界定容易引发争议。对此,本研究将这三个概念分类体系进行简化,压缩至基础概念和核心概念两个维度。其中,基础概念是指在特定学科或领域中用于分类、归纳或解释事物的原点内容和支撑地位,能够对具体对象进行高度概括,具有根本性。[5]在分析一国对外战略时,基础概念揭示国家在构建战略叙事时所追求的目标。与之对应,核心概念则是由基础概念中派生或扩展而来,是对基础概念的细化与拓展,阐释知识框架中的具体内容。在对外战略研究中,核心概念可被理解为基础概念在不同战略领域中更为具体的体现。因此,基础概念和核心概念的关系可被视作一种“轴-辐”关系。

包括军事政策、经贸政策等在内的对外政策则是主权国家实现对外战略的关键工具,并为对外战略中核心概念的实现提供实践路径。相关政策工具通过与核心概念实现对接,可将抽象化的基础概念转变为可操作的行动计划。由此,相关政策的实际落地可被理解为对外战略利益的最终实现。此外,随着大国竞争不断加剧,对外战略目标的实现已不再局限于军事和外交等传统高政治领域,还逐渐扩展至经贸、社交媒体等低政治或非政治领域,从而形成了更加多元化的政策实践路径和战略实践场域。[6]

特朗普2.0时期对外战略的概念图谱与工具配套

尽管特朗普1月20日才正式开启第二任期,其政策实践仍存在显著的不确定性,但系统分析其竞选期间、当选后以及第一个任期内的公开言论以及本届任期中已知的政策取向,可以窥见其对外战略的核心逻辑,并对后续的政策动向形成研判。

(一)特朗普2.0对外战略的基础概念

根据前文所述,对外战略的基础概念能在分析对外政策中占据核心地位。传统观点倾向于将特朗普时期的对外战略归类于右翼民粹主义框架内,[7]认为其战略存在反建制与反全球化特征,或是认为其战略具有交易主义特征。[8]然而,前种解读未能充分考量特朗普个人特质对战略制定过程的深远影响,而后种归类对背后根因的分析相对有限。对此,本项研究认为特朗普2.0时期的对外战略以“特朗普化的经济民族主义”为基础概念,在此之上衍生出相关核心概念。

这一基础概念继承了传统经济民族主义的基本特征,即强调经济主权、推行保护主义政策,来实现国家经济利益最大化。特朗普在其竞选过程中与当选后有关关税的激进发言即可视作例证。例如,美国总统特朗普在2025年世界经济论坛年会上发表视频讲话时表示,如果外国生产商不在美国生产产品,就将面临“数千亿美元甚至数万亿美元”关税。[9]

更为值得注意的是,特朗普借由强势的话语叙事与经济手段赋予经济议题新内涵,呈现出鲜明的个人特征,即实现“特朗普化”。他把经济问题高度叙事化,以简洁而富有情感的语言,将复杂的经济政策转化为易于理解的“故事”,最终将经济争议简化为“美国人”(典型的美国白人)与“他者”(如外国竞争者、移民等)之间的对立。这一叙事模式不仅增强选民情感共鸣,使得特朗普能够借助社交媒体频繁发声,将常规经济周期塑造为其执政成就。另一方面,特朗普发布保守激进言论,将其经济政策与“美国人”的社会认同紧密结合,将经济政策的受益者明确界定为“真正的美国人”。这不仅凸显经济政策的“身份化”特征,还由于更侧重于族群认同而非单纯的国家利益划分,使特朗普的立场与传统经济民族主义的分析与观点存在着显著不同。

围绕“特朗普化的经济民族主义”,特朗普的对外战略奉行以下运作逻辑:多重政策-国家的竞争力-国内(特定群体的)就业和收入。特朗普政府利用关税施压和强力手段等对外政策工具,系统性强化美国的国家竞争力。以关税政策为例,特朗普对主要贸易逆差国征收高额关税,旨在降低美国贸易赤字,进而从宏观经济指标上提升其国际竞争力。随着美国利用关税抬高进口商品的成本,海外制造商面临两难抉择,一方面,如果制造商在非美国地区设厂,其不得不缴纳高额关税,降低全球布局的比较优势;另一方面如果制造商在美国设厂,其进行产业链布局的机会成本显著上升,潜在风险也随之增加。但无论如何,美国本土的制造业发展和工人就业都会受益。此外,特朗普的核心优势在于其强大的议程塑造能力,他利用密集的信息传播和特定叙事的构建,不仅能够主动创设争议空间,还能够成功使其支持者形成“自身利益受到保护”的认知,从而在一定程度上缓冲了相关“不经济”政策可能带来的经济和社会成本。基于这一逻辑,特朗普的对外战略本质上是在构建一个美国在全球范围内各个领域上均占据竞争优势的战略图景,并借助政策叙事使国内的“美国人”至少能够在感知层面确信自己从这一图景中获益。

(二)特朗普2.0对外战略的核心概念

为实现“特朗普化的经济民族主义”及其背后的战略设想,特朗普在其竞选过程及胜选后的政策表态中构建了三大核心叙事框架,即MAGA保守叙事、经济中心叙事和麦金莱主义地缘竞争叙事。三者共同构成特朗普2.0时期对外战略的核心概念,并成为其调用政策工具、实现战略目标的关键中介机制。

一是MAGA保守叙事。MAGA叙事(Make America Great Again)试图复兴美国传统价值观、强化民族主义和经济保护主义,旨在回应全球化进程中美国社会中白人群体的失落感、唤醒其自豪感。这一叙事是对基础概念中“特朗普化”的再丰富。特朗普在其竞选及其首个任期中,充分利用包括X平台和真实社交(Truth Social)在内的社交媒体渠道以及大规模竞选集会来推广MAGA理念,试图将其塑造为个人形象标识。[10]在特朗普当选并开启第二任期时,MAGA保守叙事已经深刻影响移民政策的制定,还借助社交媒体的议题设置推动执政目标实现。一方面,特朗普任命托马斯·霍曼(Thomas Homan)和克丽丝蒂·诺姆(Kristi Noem)等MAGA主义者,以强力手段强化对于边境安全的掌控;另一方面,特朗普借助社交媒体上的激进言论巩固MAGA理念,视退出国际组织和调整地缘政治立场为落实MAGA愿景的关键步骤,并以此逻辑合理化相关行动。MAGA保守叙事在对外战略上则进一步表现为特朗普更为注重排他性的全球利益,而非将其他国家的利益内嵌于本国利益之中,致使其对外行为更为激进和“反常规”。

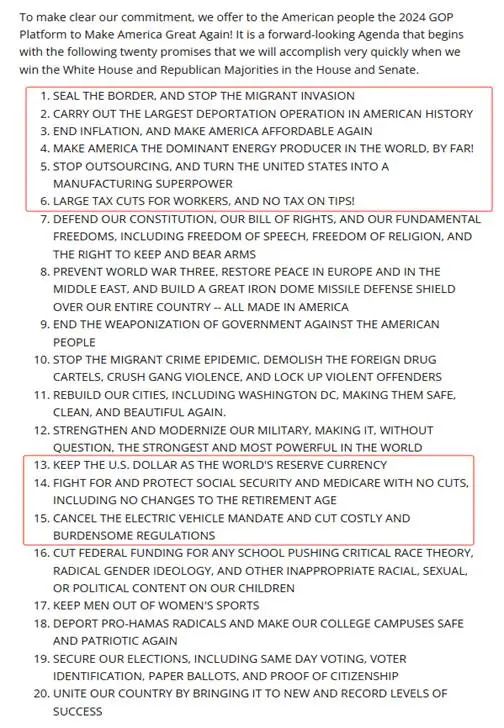

二是经济中心叙事。特朗普的经济中心叙事强调国内经济议题在其对外战略中的核心作用,体现了对“经济民族主义”概念的进一步发展。它可被理解为与拜登时期以构建多元社会身份的文化叙事相对立的产物。特朗普的经济中心取向在其竞选纲领中得到了充分体现,在《让美国再次伟大》列出的20条关键承诺中,近半数与美国宏观经济直接相关,部分承诺则反映对拜登政府时期多元性别身份叙事的反弹。特朗普在竞选演讲中多次批评拜登政府时期的经济政策及美联储的货币政策,认为这些政策导致美国面临高通胀和竞争力下降的问题。[11]自上任伊始,特朗普就对加拿大、中国等贸易大国征收关税,试图减少贸易赤字并保护本国就业机会。同时,他呼吁国会推动减税改革,降低企业税率以刺激国内投资并促进经济增长。特朗普还发布严格的移民政策,以此优先保护美国工人,确保其在劳动市场的竞争力。其中,关税问题构成了对外战略最重要的议题之一,是其经济中心叙事的关键落脚;相应地,移民问题则是其经济中心叙事在国内议题上的具体反映。

图1 2024年特朗普竞选承诺中与美国宏观经济相关的议题[12]

资料来源:The American Presidency Project

三是麦金莱主义地缘竞争叙事。在19世纪末20世纪初,时任总统威廉·麦金莱(William McKinley)推行的经济和外交政策可以经由保护主义贸易政策与国际扩张和帝国主义两大维度进行理解。[13]特朗普时期的地缘竞争叙事也具有类似的双重维度,既涉及经贸问题,也涉及美国地缘战略。在经济领域,特朗普利用关税大棒,试图保护美国本土产业免受外国竞争的影响,推动美国制造业复兴。在地缘战略方面,特朗普在胜选后表现出前所未有的美洲扩张倾向,特别是在对巴拿马运河和格陵兰岛等地区的兴趣上,这些举动反映了其对领土和战略资源的关注。不论是关税偏好还是领土扩张追求,都以强烈的民族主义和经济保护主义为基础,旨在提升国内产业竞争力、减少外部竞争,最终增强国家经济和军事力量来实现美国整体繁荣。麦金莱主义地缘竞争叙事在特朗普第二任期的复归不再是单纯地延续麦金莱主义核心理念,还融入了更为现代的地缘政治经济观点,在特朗普2.0时期呈现出新的变化。

(三)特朗普2.0对外战略的工具匹配

主权国家对外战略的实现依赖于多种政策工具,而这些工具往往同对外战略中的核心概念紧密关联,并作为相关理念的实践路径。[14]回顾特朗普的竞选表态以及当选后动向,其对外战略实现主要通过三大核心手段:议程塑造、关税胁迫和干预倾向。这些政策手段背后蕴含一定的交易逻辑,即以追加成本或施加压力来换取长期战略利益的实现。

议程塑造在特朗普的对外战略中体现为依托强势的叙事构建,将一些原本未被广泛关注的议题提升为国家利益争夺的核心问题。特朗普在社交媒体上持续炒作经济问题,旨在回应经济中心主义叙事。具体议题包括关税问题、移民问题和毒品问题。在拜登政府时期,上述问题并未在联邦政府层面引起过多关注。[15]然而特朗普对这些问题进行持续炒作,迫使加拿大、墨西哥等国首脑同他本人进行接洽,并以此提出经济或社会条件。[16]本质上看,特朗普的议程塑造是一种将内政问题国际化和叙事化的策略。这种策略将其他国家的回应转化为其对外政策的施压工具,还成功转移了国内问题的根源,从而塑造了其作为“美国人利益守护者”的形象。由此,MAGA保守叙事和经济中心叙事的框架得到增强,为其经济民族主义政策的实施提供了社会支撑。

关税压力在特朗普的对外战略中表现为对主要贸易对象加征关税或将关税作为威胁手段,旨在重塑国际贸易规则并强化美国竞争地位。关税问题不仅契合经济中心主义的叙事需求,更是特朗普提升美国国家竞争力的核心工具。他试图复刻麦金莱执政初期的高关税政策取向,主张提高关税壁垒和激励本土投资来保护美国工业,同时将关税收入视为联邦财政的重要来源。[17]在特朗普的逻辑中,关税施压具有双重效用:若贸易对象国被迫购买美国商品,美国的出口竞争力和市场份额将得以提升;若贸易对象国拒绝妥协,其缴纳的关税收入则可用于国内减税,从而活跃本土的经济活动。因此,无论是作为威胁手段还是实际政策工具,关税压力最终都服务于修复美国在商品贸易领域的国际竞争力。

干预倾向在特朗普的对外战略中体现为对地缘事务的强势介入,具体表现为对盟友的施压和对竞争对手的遏制。这一政策取向在其当选前并未完全显现,仅零星体现于其对乌克兰援助问题和俄乌停战的关注上。然而,在其执政后,巴拿马运河问题、格陵兰归属权以及加沙冲突等议题均被特朗普塑造为国际热点。一方面,这种对热点议题的强制干预契合了麦金莱主义的地缘政治主张,即强调美国在西半球的绝对主导地位,并在非美洲的关键地区展现战略兴趣。[18]另一方面,特朗普以介入地缘议题的强硬取向强化MAGA的叙事逻辑。他的对外战略旨在重新定义美国在全球范围内的实力领导角色和影响力,并借助强硬的外交措施和潜在的军事干预,持续推进“美国优先”的政治地位。

图2 特朗普2.0时期对外战略的概念图谱与工具配套

资料来源:作者自制

整体战略图景下特朗普对外政策的案例阐释

对特朗普对外战略的整体性理解,有助于更深刻地把握其当前政策逻辑与实施路径。特朗普的对外战略聚焦于三大核心区域:美洲地区、经贸问题以及“中东-俄乌”地区。对这些内容的再理解不仅揭示了特朗普对外战略的内在逻辑,也为分析其当前政策动向提供了重要的现实意义。

首先,对包括格陵兰岛和巴拿马运河等美洲地区的干预体现出显著的地缘政治经济的竞争色彩。一方面,格陵兰岛已然成为地缘政治挑战的交汇点。该地区具有丰富的油气资源和稀土矿产。控制这一地区能够有效降低美国能源成本,符合特朗普政府的能源政策和“商品低通胀”的目标。当地稀土矿产的开采将增强美国在全球供应链中的自主性,减少对其他国家在该领域的依赖,即借助地缘政治手段提升资源要素的相对优势。[19]美国或将以格陵兰岛为基点进一步开发北极航线,实现避开苏伊士运河和马六甲海峡等海上咽喉要道、降低运输成本的目的。[20]另一方面,特朗普对巴拿马运河的关注,主要集中在美国商船通过运河时所支付的通行费“过高”。[21]这一费用最终会转嫁至美国商品的出口成本,特别是在美国对亚太地区的贸易中,进而影响其全球的竞争力水平与比较优势。就国家防御体系而言,在南部控制巴拿马运河、在北部加强对格陵兰岛的控制,美国能够有效地外推其防御线。上述举措将整个北美进一步地视为“美国人的应有之地”,符合其“美国优先”及“美国再次伟大”的地缘政治叙事。

其次,经贸问题是特朗普对外战略的关键工具也是重要议题。由于美国主要贸易伙伴的出口在其国民经济中占有一定比例,特朗普对这些国家加征关税的措施对其宏观经济的影响不可忽视,这为特朗普政府施加压力提供了空间。从短期来看,特朗普针对美洲地区国家加征关税的威胁,更多地表现为将关税作为谈判筹码的策略。特朗普对加拿大、墨西哥和中国的关税措施与移民问题和禁毒问题挂钩,表明关税并非始终是核心争议议题。然而,若从特朗普对外战略的长期和整体视角出发,面向大额逆差国以及特定产业的高额关税作为保护国内产业的必备工具,是实现“特朗普化经济民族主义”的必然途径。另一方面,从微观政策层面来看,如果特朗普仅将关税作为谈判筹码而不推进落地实践,他不太可能提出设立独立的“对外税务局”(External Revenue Service),专门负责关税的征收。[22]因此,关税的反复威胁将在特朗普的战略框架内持续推进,具体实施的节奏将取决于特朗普与共和党在选举中的诉求,同各国的谈判进程以及美国国内通胀水平的调整情况。

最后,“中东-俄乌”地区是特朗普在全球范围内推行其地缘战略和“美国优先”理念的重要落脚点。在巴以问题上,特朗普表现出鲜明的鹰派立场,强烈支持以色列对加沙地区的军事行动,甚至赞同美军直接介入加沙地带。这一战略意在强化美国在中东地区的战略存在,尤其是在叙利亚政府重组和沙特阿拉伯中立倾向加剧的背景下,美国亟须在中东寻找新的战略支点以维持其地区影响力。在俄乌问题上,尽管特朗普在当选前曾宣称能够在“24小时内”解决冲突,但其至今未能提出完整的解决方案,甚至出现“拱火升级”的取向。从特朗普的整体战略图景来看,其目标可能是借助冲突推动北约盟友提高防务开支,同时向国内民众展示美国在联盟事务中的主导地位,从而契合其民族主义的叙事诉求。此外,特朗普对“中东-俄乌”地区的关注还旨在借助能源和大宗商品定价问题获取更多战略筹码,以增强美国贸易经济利益。一方面,美国凭借军事存在或其他强力手段楔入中东地区,维持其在石油价格谈判中的话语权;另一方面,美国以调解者姿态介入俄乌冲突,试图将自身置于全球能源交易链条的“阀门”位置。若俄乌谈判成功,特朗普政府可在欧洲提升声望,缓解因军费和关税问题导致的美欧紧张关系,同时为美俄在OPEC框架外的能源对话创造空间,从而增强美国在能源定价中的影响力。若谈判失败,欧洲和乌克兰将更加依赖美国的支持,美国则可借此要求欧洲国家购买其天然气并出口稀土等稀缺资源。无论何种争端、哪种路径,特朗普的对外战略均旨在增强美国的国家竞争力,并与其“让美国再次伟大”的叙事主线高度契合。

总体而言,特朗普2.0时期的对外战略仍将延续其鲜明的个人化特征,并以“特朗普化的经济民族主义”作为核心概念框架。这一基础概念不仅为战略制定提供了理论依据,还衍生出一系列与之相关的核心概念,并通过具体的政策工具加以实践。随着特朗普施政行为的逐步展开,其政策落地的顺序与路径必然不可避免地围绕这一核心逻辑进行构建与调整。后续政策如何展开建立在美国国内环境演变与政党执政策略之上,仍然值得长期关注。

编:陈希妍

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)