编者按:《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。

稿件一旦录用将提供有竞争力的稿费(单篇400-500元),并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文是《美国观察》栏目推出的第136篇文章,作者开篇回顾拜登政府时期构建的“印太”议题联盟状况,进而对议题联盟的内在结构性矛盾与未来走向予以分析,为理解美国议题联盟的行动逻辑提供窗口。

本文作者:吴景坤 上海国际问题研究院国际政治专业硕士研究生

拜登政府任内积极推动盟伴外交,构建包括议题联盟在内的庞大盟友体系。但回顾其在“印太战略”框架内构建的多个议题联盟,其往往行动进展缓慢且难以达成其战略目的。针对这一现象,本文试图总结回顾拜登政府印太战略框架内的议题联盟状况,从议题联盟内部的结构性矛盾出发探求原因,并为更好理解美国议题联盟的行动逻辑提供价值。

拜登政府“印太”地区议题联盟构建情况

由于美国对华战略竞争的全面铺开和美国当前对盟伴关系的重视,拜登政府十分注重其任内议题联盟建设,试图通过大量构建议题联盟达成自身战略目标。相关议题联盟不仅涉及传统的经济、安全和科技领域,同时也涉及人权、环境保护等非传统领域。有学者将议题联盟定义为国际行为体在具体议题领域形成的相对松散的多边合作形式,诸如美日韩、美日澳等国的多边合作机制不属于议题联盟范畴。[1]

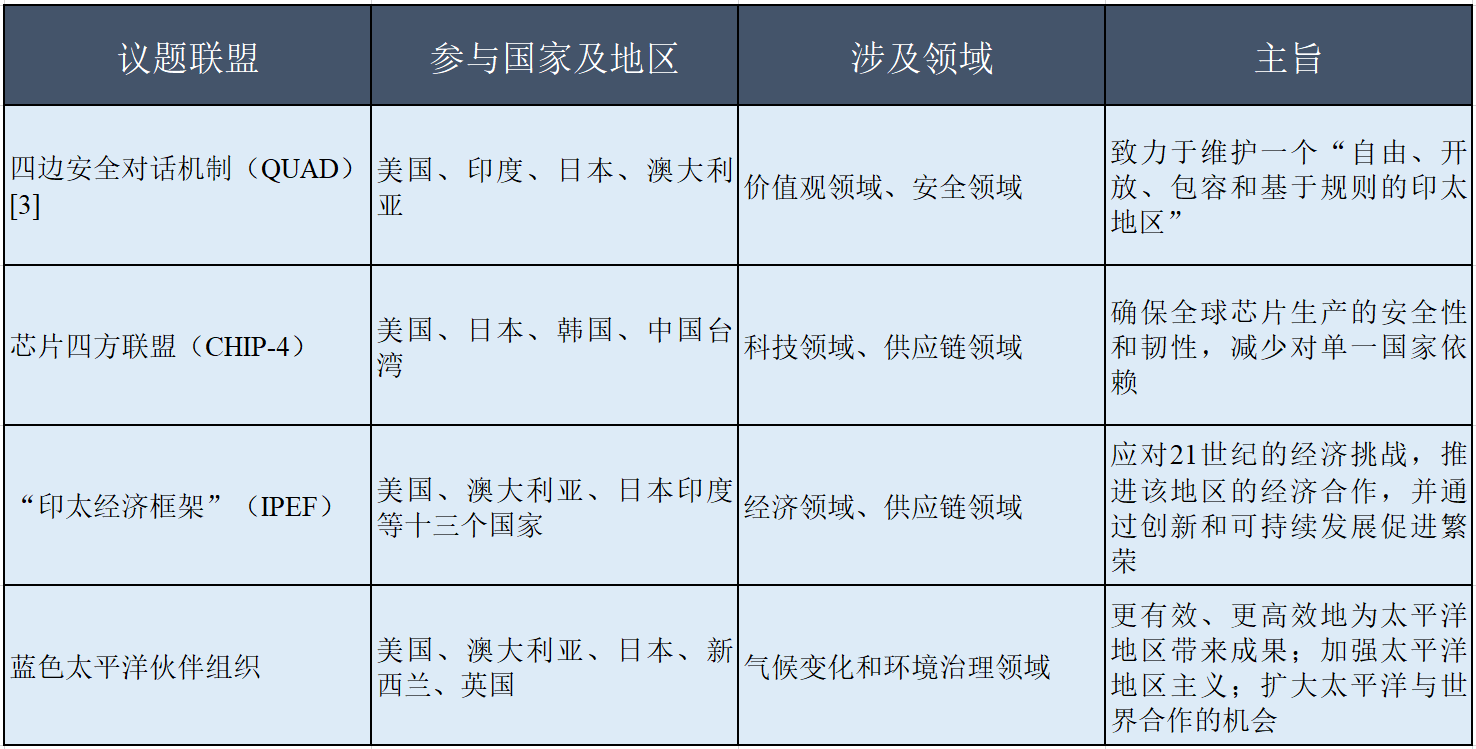

与传统联盟相比,议题联盟的特征主要表现为非正式性、灵活性和外部导向性和议题导向性。[2]首先,议题联盟不具有传统联盟所拥有的条约章程,这使得议题联盟有着较大的非正式性和灵活性,参与者可根据实际需求调整合作内容、深度和参与形式。其次,议题联盟主要目的是对成员间互动进行内部协调,通过规则与规范实现相互制约促进各方合作,这使得联盟具有外部导向性。最后,议题联盟为参与方为增进特定议题利益、使该议题治理与行动方式符合自身偏好而形成的产物,赋予其问题导向性特征。如下是拜登政府在印太战略框架下构建的四个主要具体议题联盟:

表 1 拜登政府“印太战略”框架内的议题联盟统计(作者自制)

拜登政府议题联盟的构建动力源自多方面。一是维护自身霸权。通过议题联盟可与美国传统联盟体系相辅相成,维系盟伴关系以巩固美国霸权。二是借助议题联盟能突破时效限制、规则限制的灵活集体活动特征,从而实现在特定议题中的利益最大化,[4]增强美国议题治理能力。三是应对不断涌现的非传统安全问题,通过议题联盟应对科技、网络、环境等多个领域的挑战,并提升美国在关键议题上的主导力。

拜登政府“印太”地区议题联盟的内在矛盾

(一)成员间的不对称性

联盟内部成员间利益的不对称性体现在两方面,一是国家战略诉求不对称。美国纳入议题联盟“内核圈层”体系的国家可能与其在核心利益上存在分歧,以印度在QUAD中的角色最为典型。

有别于美国遏制、打压中国的战略诉求,印度的战略诉求主要为追求大国地位,最大限度寻找国际认同,在外交中强调不结盟和战略自主,[5]尽管参与QUAD这一决策符合印度对自身大国定位的认知,有助于展现其外交层面的战略利益,但该议题联盟中深入进行军事行动和发布涉华声明均不符合印度的利益诉求。因此,印度在该议题联盟中更倾向于保持对华关系平衡,对美国的直接要求尤其是军事要求未作出积极响应。[6]

二是国家战略收益的不对称。由于美国霸权思维及其在盟伴关系中的主导地位,在“美国优先”的前提下,议题联盟成员国的实际利益诉求可能遭忽略,乃至造成利益受损。

以“CHIP-4”这一芯片供应链议题同盟为例,韩国在其中的最大利益诉求是维护自身芯片经济利益,但鉴于中国是韩国难以替代的半导体出口市场,因此拟议中的这一议题联盟或将使得韩国芯片出口断崖式下跌,同时将使得芯片价格整体上涨35%-65%。[7]此外,芯片与半导体问题上的合作或会使得韩国企业被迫与美国政府分享商业机密信息,亦对韩国芯片产业构成巨大威胁。作为对比,美国不仅能在“CHIP-4”中达到遏制中国发展的战略利益诉求,且能在韩国的商业机密透露中获取经济优势,美韩在对华芯片制裁中呈现出极其明显的利益不对称性。而这种利益不对称性使得拜登政府议题联盟行动迟缓。

(二)制度上的脆弱性

议题联盟结构松散的制度特征使得其有着天然脆弱性。由于议题联盟以议题合作为导向,国家间缺乏正式条约文本约束,因此绝大部分议题联盟没有固定章程组织,[8]使得议题联盟间执行力较弱,其行动动力主要依赖成员国意愿,在制度上反映为“灵活”的会议组织和行程安排。正是由于议题联盟制度上的脆弱性,韩国在加入“CHIP-4”后,应对美国要求进行技术分享与合作时虚与委蛇,存在以各种理由拖延对美合作的喘息空间。[9]

此外,制度脆弱性将进一步导致议题联盟主导国的承诺水平存疑。诸多国家由于美国缺乏正式承诺和对特朗普执政的担忧而对议题联盟的实际效用持保守态度,进而阻碍美国议题联盟的行动。[10]制度的脆弱性还意味着议题联盟将很大程度上受到主导国战略需求影响,并随其国内政治意愿与政府领导轮替改变,如2024年美国大选即为后续议题联盟的发展走向带来了极大的不确定性。

(三)组织上的冗余性

美国在“印太”地区的正式同盟关系与议题联盟的行动内容存在重叠,造成制度冗余问题。重复的机制和重叠的合作框架使得参与国需要在多个不同平台上进行外交协调和资源投入,可能带来“体制疲劳”问题,进而使得参与国行动效率低下。[11]尤其是针对日本、韩国一类总体国家资源有限的参与国而言,其不得不在议题联盟与正式同盟的目标之间进行协调和资源分配,从而导致战略优先级的混乱。[12]

(四)价值观上的矛盾性

拜登政府在“印太战略”框架内构建议题联盟时试图以“自由民主”的价值诉求赋予议题联盟构建和行动的正当逻辑,但却表现为价值观上的狭隘性和义利构建中的矛盾性。

第一,拜登政府所构建的议题联盟存在着明显价值观狭隘性。其在构建议题联盟时过度以价值观为导向,忽略各参与国实际利益诉求,有违当前全球各国所追求和平繁荣的共同价值,不仅不能给参与国带来实际利益,还会给不同体制国家之间带来矛盾。同时,价值观上的狭隘性限定议题联盟参与成员,也往往引发联盟外围国家对议题联盟参与的防范。

第二,对自我的“正义性构建”和对对手的“邪恶性构建”相结合。拜登政府通过操纵舆论不断宣传中国“国强必霸”观念,同时在意识形态领域污蔑化中国,以此试图剥夺中国正当发展权利。[13]

构建“芯片四方联盟”时,美国宣扬中国威胁论,为该议题联盟的构建冠以价值观之名,宣称具有“领先”技术的“民主国家”应率先为全球技术政策建立新的多边框架,[14]本质上该理念与传统的国际义利观相冲突,使得议题联盟在行动中丧失道义性,有违美日等国在传统议题联盟中对促进地区间合作的承诺,[15]进而对议题联盟的行动效率造成了打击。

美国“印太”地区议题联盟的未来走向

短期看,由于美国政府的更替,拜登政府时期的议题联盟走向取决于现任特朗普政府的政策实施。而拜登政府所构建的议题联盟难以在政府权力交替期进行大规模调整和巩固,因此议题联盟只能按照既定计划行动。这使得议题联盟在短期内仍然无法高效行动达成既定战略目标。效率的缺失将使得拜登政府末期的议题联盟更接近于一个表达美国外交取向的平台,从而导致其象征性大于实效性。

长期看,议题联盟内部存在的结构性问题不仅不能让议题联盟吸引组织外成员,也不能高效地执行决策,这使得议题联盟的稳定性和实效性成为一个长期难题。鉴于特朗普执政,拜登政府任期内构建的议题联盟未来可持续性问题或面临极高不确定性。首先,特朗普的“美国优先”战略偏向于让议题联盟盟友承担更大责任,使得议题联盟盟友将重新评估议题联盟的价值和美国在其中的可信程度,进而对议题联盟的深化产生负面影响。此外,特朗普执政后可能增加对大部分国家的关税,对美国与其盟伴关系构成直接打击,并将阻碍美国与议题联盟中盟友的双边共同行动。[16]

但特朗普执政并不意味着拜登政府时期构建的议题联盟将失去作用。由于特朗普着重于美国的经济利益获取和“应对中国威胁”,因此特朗普政府极可能在拜登的议题联盟中进行选择性地保留与抛弃。其中IPEF由于其多边互惠经贸往来的性质最可能被特朗普政府抛弃而陷入停滞。而QUAD这一以安全合作为主的议题联盟则很可能受到特朗普政府的继续推动和发展。

总而言之,特朗普政府的政策取向将使得拜登时期构建的议题联盟在美国外交中的重要性大大下降,而其中经济方面的议题联盟前途黯淡,政治安全方面的议题联盟则大概率仍然将维系保持。

编:蔡依航

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)