编者按:《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。稿件一旦录用将提供有竞争力的稿费(单篇400-500元),并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文是《美国观察》栏目推出的第134篇文章,聚焦于美国对华“竞赢”新场域——生物安全。文章主要关注美国《生物安全法案》的新动向,分析美国推进对华生物“脱钩”的战略演进和利益考量,进一步探讨草案背后“美国优先”生物战略的重重矛盾。

自2023年末起,美国《生物安全法》草案风波不断,为中国生物科技企业投下一道挥之不去的阴霾。在11月美国大选前的“对华周”(China Week)中,美国国会众议院密集表决数十项与中国有关的法案,生物科技对华“脱钩”再度掀起波澜。当地时间2024年9月9日,美国众议院以306票赞成、81票反对的压倒性多数通过编号H.R.8333法案,即《生物安全法案》(The Biosecure Act)。该法案以“国家安全”为名,限制美国联邦机构与外国生物技术公司的商业合作,并特别提到5家中国公司:药明康德、药明生物、华大集团、华大集团关联公司华大智造以及华大智造子公司 Complete Genomics。受这一消息影响,9月10日,药明系个股全线走跌,华大基因股价收跌2.03%,其他CXO(医药外包)企业如凯莱英、康龙化成等的股价也呈现出不同程度的下降趋势。《生物安全法》草案的通过,意味着美国政府在生物技术领域对中国企业实施更严格的限制和监管。美国是如何一步步推进对华生物领域“脱钩”的?又为何在此时对中国生物科技企业开始新一轮发难?这又折射出草案背后“美国优先”生物战略的哪些施行积弊与尖锐矛盾?

战略演进:美国如何一步步推进生物科技“脱钩”?

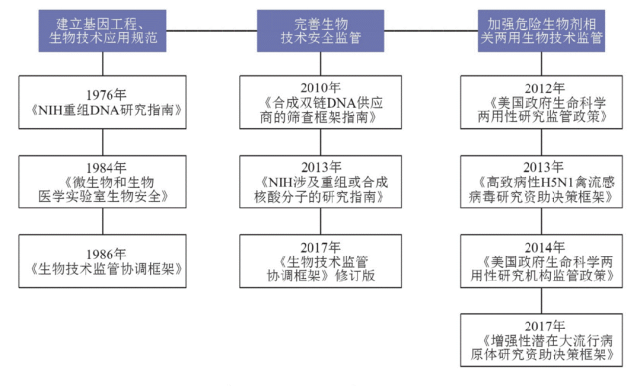

作为全球重要行为体,美国不断提高生物安全战略重要性,把生物安全问题与经济发展、政府外交政策和重大战略目标结合,在历任政府的继承发展中逐步形成以“美国优先”为核心的生物安全战略。而随着中国在这一领域的快速发展和持续投入,美国愈发将其视为该领域竞争对手,《生物安全法》草案的通过也表明,强化本国生物制造产业链、促进生物安全领导霸权已经成为美国生物安全战略的优先议程。2023年,拜登政府有关生物安全治理的预算创历史新高,达882亿美元,生物安全在美国国家战略的比重更进一步。从《莱西法案》(Lacey Act)、《生物盾牌法案》(Project BioShield Act of 2004),到《应对生物威胁的国家战略》报告、《国家生物技术和生物制造倡议》,从国家安全委员会全球卫生安全生物防务局的正式成立,到白宫科技政策办公室的地位提升,美国各届政府逐渐完善生物安全框架,优化人事安排,树立机制权威,形成资源合力,释放美国生物技术、生物制造潜力,从而加强本国生物安全供应链竞争力,为生物科技对华“脱钩”奠定基础。进入21世纪以来,新一轮生物科技变革正广泛渗透到公共健康、经济发展、军事安全等领域[2],“卫生关切、利益和承诺已深嵌于外交政策努力之中,全球卫生不可能在世界事务中回归到‘低政治’外层边缘[3]”。在国际层面,美国一步步拓展多边国际合作,除主动加强与世界卫生组织联系、修复抗疫不力时受损的政府形象外,鉴于生物安全治理领域美国国际领导力逐渐削弱,美国更是直接将中国视为最大竞争对手,采取多种手段遏制中国生物产业链在美国的发展,主要呈现出以下特点:拜登政府十分重视美国在生物安全领域的国际合作,并赋予“多边主义”明确的“限定词”,价值观和意识形态成为美国开展生物技术和生物制造国际合作的分野[4]。2024年6月5日,美国与欧洲、日本、韩国和印度正式成立生物制药联盟,试图构建一个绕开中国的、稳定且高效的药品供应链网络。通过生物技术问题政治化,美国借助“意识形态”和“价值观”手段建立以美国为中心的生物经济联盟体系,遏制中国融入全球生物经济网络的步伐,并借助世贸组织和世卫组织平台,在全球生物安全治理制度谈判中持续“竞赢”。在把中国看作地缘政治对手的语境下,美国常常将公共卫生问题地缘政治化,以“国家安全”为由谴责和抹黑中国正常的生物安全活动,生物安全政策成为美国拉拢盟友的手段而服务于其大国博弈,并基于这种地缘政治设想,拜登政府升级美日印澳“四方安全对话”和印太战略等排他性机制安排,将此作为促进美国生物安全的重要平台。与此前相比,拜登政府更重视发挥美国生物安全外交合力,不断强化机制协调效率,整合国内外资源,通过私营部门、民间社会、社区个人强调美国全面生物安全。同时,拜登政府实行产业扶持政策和产业防御政策,加强在生物技术和生物制造领域对中国的出口管制和外资安全审查力度,限制中国生物经济企业进口行为和跨国并购行为,持续造成中国API行业和CXO行业的外部需求收缩、产能转移等风险挑战。

新兴场域:生物科技企业为何成为美国新一轮发难对象

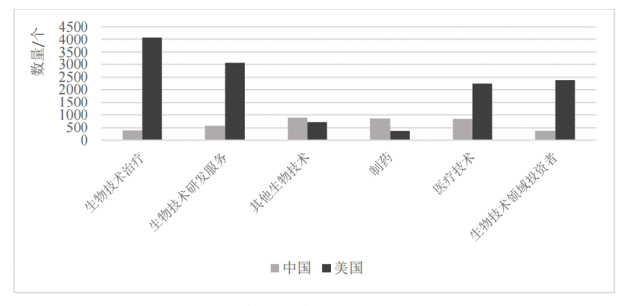

拜登执政后,特朗普时期的疫情“并发症”、频繁“退群”行为使其面临更严重的双重挑战。如何处理特朗普政府在生物安全治理领域遗留的负资产、巩固生物技术霸权地位、重整美国在全球生物安全治理中的国际领导力,成为拜登政府优先处理的重要事项。而作为全球生物安全和生物经济的重要组成部分,生物制药业涉及传染病防治、全球医疗资源配置、医学创新等众多领域,其供应链稳定对全球经济社会和健康安全产生重大影响,中国生物科技企业成为美国对华生物“竞赢”的新一轮发难对象。在生物安全等非传统安全议题中,无论是向来较为积极的民主党人(“拜登经济学”),还是相对消极的共和党人(“美国优先”),两党在一定程度上都拥有一致的经济利益基础和公众意识。当前,社会公众对生物安全问题的关注度持续提高,美国媒体对生物安全威胁、部分国家生物产业“空心化”问题的报道加大了对立法的需求。此次《生物安全法》草案的出台,正是两党及其背后相关的利益集团想要通过限制中国CXO产业的发展,削弱中国企业“出海”的比较优势,推动美国本土生物科技企业“回流”,在提升生物安全实力的同时创造更多就业岗位和工业产值,营造更加良好的国家形象。“在华盛顿,要想做成一件事,最好的办法是把它放在中国或国家安全的框架下。”刚卸任美中贸易全国委员会副总裁(负责政府事务)的罗里·墨菲(Rory Murphy)表示。2024大选前,这项法案的通过也成为两党政治博弈的一环。“生物技术的潜在风险是一个科学技术问题,生物安全则是一个政治问题[5]”,来自不同党派的两任领导人(特朗普、拜登)在各自任期内均将生物安全作为国家战略和大国博弈的关键场域。而自当地时间2024年9月9日起,在结束了6周夏季休会期后,共和党领导下的美国国会众议院便开启为期一周的“中国周”(China Week),密集表决数十项与中国有关的法案,很大程度上是在大选前以“对华强硬”之姿对抗打压民主党的一种选票策略,并试图在美国整体的对华政策制定和规划中攫取主导权。2020年,中国生物技术日渐成熟,药物研发支出额度反超美国,对海外巨头制药商而言,很难找到中国这样质优价廉的医药研发外包产业链条。在生物制药及其他生物技术领域,虽然美国依旧处于主导地位,但是中国企业数量已经逐渐超过美国,中国的CXO头部企业进入包括众多美国公司在内的跨国药企产业链,在与美国本土生物科技产业的竞争中占据上风。以药明康德为例,美国《纽约时报》2024年4月曾报道称,目前美国人用的许多药都离不开药明康德的供应,该公司为美国市场上许多销售额高达数十亿美元的药物生产部分或全部主要成分。报道估计,药明康德参与了美国约1/4的药物研发。数据显示,2023年,药明康德来自美国客户的收入为261.3亿元,占整体营收的65%;药明生物来自北美地区的收入为80.73亿元,占整体收入的47.40%;华大基因和华大智造来自美洲地区的收入占比则分别为2.67%、6.87%。《生物安全法》草案通过后,华大集团在回应声明中暗示了竞争对手在美国《生物安全法》草案中发挥的作用:“公开资料显示,美国一家处于垄断地位的公司,对该草案进行了大力游说。该公司曾被美国政府部门指责为‘非法垄断’公司。对于这种滥用立法程序扼杀竞争、助长垄断、阻碍美国甚至全球生命科学行业发展的行为,我们表示遗憾和惊讶。”首先,美国意图以促进生物安全为抓手,强化整体国家安全。美国的生物安全政策是美国国家安全战略在生物安全治理领域的具体化,体现出愈发明显的“技术民族主义”倾向。2022年5月,美国国会成立新兴生物技术国家安全委员会,负责审查报告新兴生物技术发展的影响,将生物科技与国家安全高度关联。面对中国生物领域的快速发展,美国认为中国生物科技企业存在从事基因识别、社会监控和垄断药品供应链等诸多“恶意”用途,美国必须在生物科技领域投入更多战略资源,“补齐”生物安全具体立法,才能防止中国生物科技企业窃取信息,以“应对中国开发和部署生物技术对美国国家安全构成的‘存在性威胁’(美国将其他国家——主要是中国——正常的生物技术研究行为及取得的生物技术成果建构为一种“存在性威胁”)”。其次,维护生物科技国际领导霸权是美国对于国家安全的又一理解。受益于医药创新的不断发展和全球化的“溢出”效应,加之新冠疫情的影响,全球药物研发外包服务需求持续上升,带动生物医药市场规模高速扩张。作为全球生物制药的龙头国家,美国虽依然具有优势,但是也逐渐面临中国等竞争者冲击的风险[7]。美方认为,崛起的中国生物科技产业链正在冲击美国生物霸权地位。拜登政府上任一年后宣称“本届政府已经恢复美国的全球卫生领导力”,还要求新兴生物技术国家安全委员会“就美国如何保持生物技术领域的全球领先地位提出建议”。此次对中国生物科技企业的又一轮发难也表明,美国想要以生物安全为议题“泛安全化”,打压中国生物科技发展,增强本国生物产业供应链实力,从而重塑美国国际领导权。

矛盾重重:“美国优先”生物战略的积弊与挑战

《生物安全法案》风向几度摇摆,但法案正式落地还需参议院全体会议审议和美国总统签署,中美在生物医药行业的跨国博弈前景还存在不确定性,悬在中国生物科技企业头上的“达摩克利斯之剑”仍未落下。总体来说,这项法案始终缺乏足够透明度、正当程序,美国国内政治被优先放置于国际社会共同利益之前,排除“竞争对手”,宣扬“美国优先”式价值观。从发展动向看,拜登政府的生物安全战略相较于前任政府有了极大改善,更加体系化,其生物安全外交也取得一定成果,但仍未解决历史遗留问题和利己主义的局限性,存在多重矛盾。第一,生物安全要求的干预与技术竞争寻求的自由之间的矛盾。自“9·11事件”以来,反生物恐怖袭击和全球卫生安全领域的政策制定已超越党派争斗。美国各界迅速达成高度共识,美国需要尽快建立有效生物防御体系,对生物防御技术活动进行监管和约束,尤其注重科研伦理方面,才能预防不确定性风险。但在战略博弈日益加剧的当下,美国不能仅仅凭借限制中国取胜,必须推动科技创新,以独家技术领先中国,这又必然呼吁政府减少监管,通过本国不同企业的自由竞争来激发创新,再加上美国政治极化、金钱政治的双重夹击,政府出台生物安全政策十分困难。第二,生物研究的开放性与生物技术竞争的排他性之间存在矛盾。美国政府在刻意强化生物技术带来风险的同时,也在努力回避生物技术中所蕴含的积极因素,特别是生物研究的开放属性[8]。美国政府将中国视为“存在性威胁”,采用各种政策工具无端限制“中国技术崛起”,设置壁垒阻碍中美技术合作和企业融资,并严格审查中国在美科研人员(“中国行动计划”)。但与此矛盾的是,与其他高科技行业相比,生物技术进步更加依赖各国数据的流通共享、研究人员的通力合作、高度专业化的组织形态,因此在生物科技领域,美国和中国既无法各自形成行业壁垒,更无法完全实现技术“脱钩”“竞赢”将持续损害美国长期的国家利益。第三,生物安全合作的互利性与技术霸权的垄断性之间的矛盾。美国出于对全球技术霸权地位的追求,将生物技术作为战略安全风险的重点关切对象,而崛起的新兴大国、全球化下技术扩散速度的加快、新技术革命等因素,都可能会冲击美国所偏好的国际技术等级,这对美国而言不可接受。但新兴生物技术带来的威胁不分国界,这不只是单个国家的安全问题,更是全球治理问题。美国为保持自身领先而削弱中国的做法,不仅会增加自身生物防御压力,也会对全球生物安全产生威胁,“其零和博弈”思维难以获得国际社会的广泛认同。如今的美国政府更加重视全球治理规则的重建,试图以生物安全为抓手,增强“巧实力”,实现美国国家安全、国际领导权和护持生物技术霸权的三重目标。不可否认,美国在全球生物安全方面的努力一定程度上促进了全球卫生治理,但其努力都是将生物安全议题工具化,不仅弱化美国应当帮助发展中国家的道义责任,并可能加剧国家间生物安全困境。这将削弱全球生物安全治理的国际合作动力[9],注入新的不稳定因素,产生难以忽视的恶劣影响。如今大选结束后特朗普的回归,也将对生物安全动向产生新的影响,有待持续关注。值得注意的是,在今年《生物安全法》草案的审议过程中,“祖父条款”的让步、大幅降低的赞同率都表明,美国立法者对中国公司的行业贡献、美国业务的理解正在稳步提升,美国对华的生物“脱钩”实际影响力正在逐渐减弱。当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球医药产业链供应链加快重塑,患者仍在等待优质、有性价比的新药,全球新药研发合作并没有停下脚步,跨国药企在无法完全规避美国施加压力的背景下,“出海”尽管风高浪急,挑战重重,但已是势不可当。中美如何在双方的互动中化“竞赢”为“双赢”,将是落实“全球安全倡议”和构建全球生物安全命运共同体的关键所在。编:闫咏琪

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)