2022年10月,在美国宣布对华半导体实施新一轮限制后不久,美国历史学家克里斯·米勒(Chris Miller)出版《芯片战争》一书。该书详细介绍了芯片科技的前世今生。[1]通过选取书中与20世纪80年代美日半导体竞争的相关内容,本文试图从政治与经济两个维度,简述美日半导体竞争的始末,重点分析美国国家力量在其中扮演的关键角色,从而为思考中国当前所面临的形势提供一些视角。最先注意到芯片应用价值的是美国官方机构。20世纪60年代,美国国家航空航天局(NASA)使用芯片打造了彼时最小巧、最先进的电脑,为阿波罗载人登月计划保驾护航。与此同时,美国空军敏锐地意识到集成电路在军事方面的应用前景,开始从德州仪器公司(Texas Instruments)大量采购芯片为“民兵-2型”洲际导弹计算运行轨道。这一时期,来自官方的订单可谓是刚刚起步的美国芯片行业的唯一支柱:1965年,95%的集成电路都被用于交付军事和太空方面的订单。然而,由于收入来源过于单一且高度依赖国防部的支持,美国芯片企业迫切地希望进军民用市场,拓宽销路。出乎美国人的意料,日本为局势带来了转机。1955年,索尼的创始人盛田昭夫从贝尔实验室获得了使用晶体管技术的许可。随后数年,索尼、夏普等日本公司相继开发出包括晶体管收音机、计算器、随身听(Walkman)等在内的一系列消费类电子产品,为半导体行业创造了广泛的消费需求。同时,鉴于日本低廉但高效的劳动力和利好商业的政治环境,饱受人力成本与工会之苦的美国半导体企业纷纷将工厂迁往日本。值得一提的是,以德州仪器为代表的美国企业曾尝试与日本企业在消费品领域展开竞争,但是并没有取得显著成绩。于是,通过出口半导体电子产品以及非先进技术的芯片,日本半导体产业就此崛起。这一时期,政治与经济的双重作用塑造了美日半导体产业链。直到20世纪80年代,日本与美国的半导体产业都维持着一种相互依赖的关系:美国负责研发和生产先进技术的芯片,而日本负责设计和制造需要芯片的电子消费产品。这样的分工不仅是经济规律的结果,更有政治因素的考量。1952年《美日安保条约》签订后,日本成为美国在亚洲对抗苏联势力的“桥头堡”。一方面,美国试图将日本纳入其主导的、以“自由民主”政治与资本主义经济为核心的国际体系,进而加深日本对自己的依赖并推广自己的价值观。另一方面,日本政府也看到了与美国经济融合的好处。于是,两国政府一拍即合,都鼓励各自的企业加强合作。书中提到,1959年,由于受到索尼晶体管收音机的冲击,美国电子行业协会曾以“国家安全”为由要求美国政府介入。但是,为了使日本经济与美国从长远角度深度绑定,华盛顿认为有必要让日本在高科技行业有所建树,因此并没有理睬上述请求。二战后,日本在美日同盟的庇护下专心发展经济,很快恢复了元气。然而,重新取得的经济实力使日本对美国的经济与科技霸权构成了威胁。从此,美日关系短暂的“蜜月期”也戛然而止了。在介绍竞争重点前,笔者先补充两点书中未能详述的宏观因素。首先,中美在20世纪70年代开始恢复接触,导致日本在美国亚洲政策中的重要性有所下降,从而为美国在政治上向日本“发难”提供了操作空间。[2]其次,在经济上,美国在20世纪70年代末开始显著提高利率以应对通货膨胀。1981年,美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)更一度将联邦资金利率史无前例地提升至20%以上。如下图所示,从1977年美国半导体协会成立到1986年美日半导体协定签署期间,日本基准利率较美国一直明显偏低。这使得日企在资金成本上具备了巨大优势,但同时也引发了美企的不满。(1)数据来源:美国圣路易斯联储。The Federal Reserve Bank of St. Louis美日半导体竞争始于20世纪80年代。当时日本不断取得突破,在1981年主导了前沿领域,即64K动态随机存储芯片(DRAM)的市场份额。[3]同时,尼康公司又在光刻系统领域发力,在80年代中期成功击败了美国龙头企业GCA,垄断了光刻机市场。至此,日本在产业链的上中下游分别建立起了三大“护城河”:即光刻技术、DRAM芯片与消费类电子产品。美国的反击来自于商界和政界两方面。早在1977年,罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)等美国半导体行业领袖便成立了半导体协会(Semiconductor Industry Association)来游说华盛顿降低日本本土的关税。之后,美国企业有意识地减少采购日本产品与设备,转而积极扶持韩国。20世纪80年代初期,在诺伊斯的影响下,美国国会降低了资本利得税并允许美国养老金进入风险投资,使硅谷企业的融资成本问题有所缓解。此外,美国国会在1984年通过了《半导体芯片保护法》(Semiconductor Chip Protection Act of 1984, SCPA),首次将集成电路版图(Integrated Circuit Layout)纳入知识产权的保护范围。最后,1987年美国国会、国防部与美国国防高级研究计划局(DARPA)为诺伊斯成立了半导体制造技术联盟(Sematech),统一管理美国半导体设备商与制造商的生产规划。需要指出的是,Sematech的灵感来源于日本,且至今仍在运行。白宫的态度更为复杂。起初,里根政府内部对半导体行业的态度十分矛盾。有经济学家反对援助,认为芯片行业并不特殊,且廉价芯片有助于美国电脑行业的发展。但由于军队严重依赖高科技芯片,美国国防部以“国家安全”为由要求政府介入。最终,由于本就对日本国内保护主义存在不满,再加上国防部的影响,里根政府决定向日本施压,并于1986年签署了《日美半导体贸易协议》 (Japan-United States Semiconductor Trade Agreement)。(2)里根政府的介入改变了芯片行业的格局。协议要求日本限制DRAM芯片的出口。在补充协议(Side Letter)中,美国“模糊”地要求日本国内市场的外资份额在5年内提升至20%以上。[4]以“防范倾销”为名,美国政府还可以擅自决定DRAM芯片的公允市场价值(Fair Market Value),并仅要求日本制造商遵守。这三大核心条款使美国足以单方面重塑日本半导体行业。时任日立公司半导体业务负责人牧本次雄事后表示:韩国公司在DRAM领域后来居上,与其不受公允市场价值条款约束有直接关系。[5]仿若“黑船事件”一般,日本又一次被美国冲开了大门。1986年的美日协议对于整个半导体产业都产生了极为剧烈而深远的影响。由于在国防与经济上对美国的严重依赖,日本政客无法抵御来势汹汹的里根政府,日本曾经的优势地位终究付之东流。根据牧本次雄的回忆,尽管日本政府与美国在条款解读上存在争议,但最终还是充分动用行政力量,使日本国内半导体市场的外资占比在协议签署5年内超过了20%。受到韩国的冲击,日本在消费类电子产品和DRAM芯片方面的领先地位逐渐瓦解,于90年代末被反超。根据本书内容,1996年美国能源部与英特尔公司(Intel)决定开发新一代极紫外光刻技术(Extreme ultra-violet, or EUV)时,将尼康与佳能公司排除在外,使日本产品从此退出主流行列。(3)虽然协议签署初期,日本减产造成的芯片缺口短暂利好了国内半导体商,但仅仅10年后,日本在半导体行业的三大优势都不复存在。1985年签订的《广场协议》令日元迅速升值,本就削弱了日本半导体出口的优势。不仅如此,书中还补充了日本的两点失误:其一,先前的成绩使日本企业不再注重创新。东芝公司的工程师曾发明了类似今天闪存芯片(NAND Flash)的产品,但没有被公司高层采用。考虑到美国的限制主要集中于DRAM芯片,闪存芯片的出现或许本可成为日本半导体的枯树新芽;其二,日本芯片商没有抓住个人电脑(PC)等新电子消费品的爆发浪潮,在消费端也渐渐落后。在政府干预以外,美国企业也积极主动寻找出路。英特尔放弃了DRAM市场,进行了大幅整改并进军日企尚未触及的微处理器(micro-processor)板块。随后,英特尔与彼时蒸蒸日上的微软公司(Microsoft)形成了“硬件——软件联盟”,借助蓬勃发展的个人电脑行业浴火重生,其经典的“X-86”架构至今仍被每一台Windows电脑使用。(4)在DAPRA的支持下,美国科学家米德(Carver Mead)与康威(Lynn Conway)利用电脑程序将芯片设计流程自动化,成为今天芯片电子设计软件(Electronic design automation, or EDA)的雏形。(5)1993年,美国重返世界半导体市场第一的宝座,除了政治霸权外,与其社会内部强大的商业基因与创新能力不无关系。综上所述,日本的溃败既有外疾也有内病,在政治与商业两方面都存在不足。而美国则充分调动了手中的资源,既利用霸权地位操控日韩,又积极鼓励创新另辟蹊径。回过头看,日本或许本就无法躲避美国的“长臂”,但完全可以开发新产品来规避已有制裁。可惜,20世纪90年代“泡沫经济”的破裂使日本企业既无心也无力踏上这般征程。对比今天美国对中国的半导体封锁,日本所经受的限制可谓“小巫见大巫”。美国对中国的封锁覆盖了产业链的上、中、下游,先进芯片的设计、生产乃至销售都受到了阻碍。但与日本不同,中国在政治与国防上不有求于美国,经济上与美国相互依赖的程度较深,且具备一定的稳定性。美国没有对与中国国内市场横加干涉的能力。同时,美国如今对全球半导体行业的掌控力也大不如前,而中国目前拥有世界上最全的工业门类。综上,笔者认为,只要中国保持与国外科技企业的接触,有针对性地进行国产替代或积极开发新产品,并提前布局下一代半导体科技,中国仍可大有作为。

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)

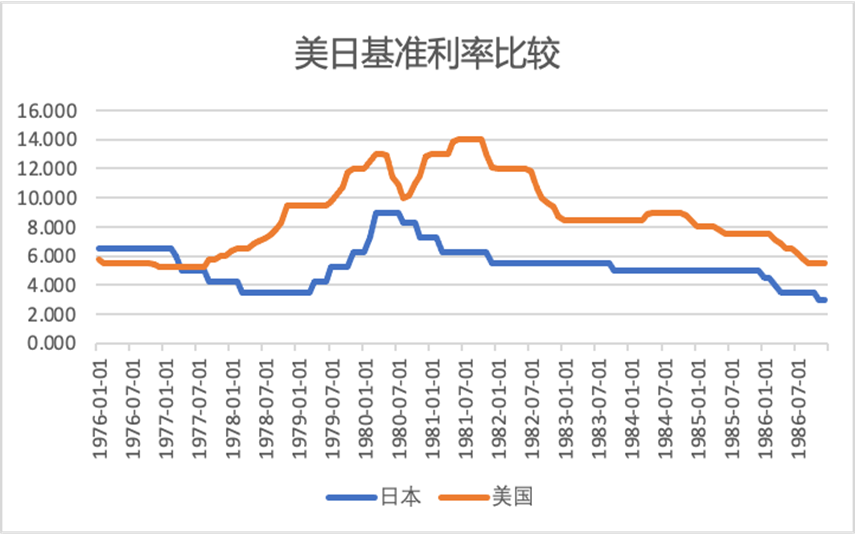

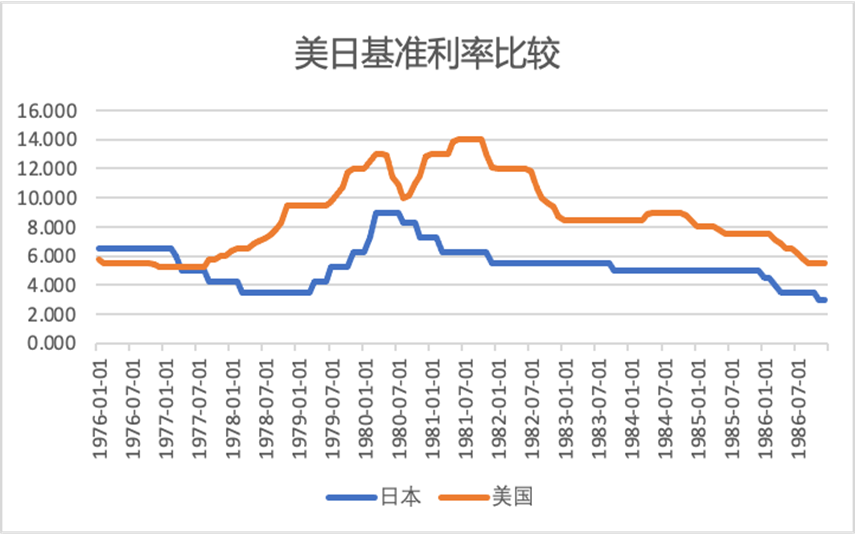

文内注释

(1)书中提到,美国芯片公司AMD的CEO杰瑞·桑德斯(Jerry Sanders)对于日本利率之低非常不满。(2)协议采用了外交换文的形式生效。见:https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/memorandum-japan-united-states-semiconductor-trade-agreement(3)他们选中的合作伙伴,便是今天的荷兰阿斯麦公司(ASML)。(4)而在2000年代,英特尔没有同意为苹果公司(Apple)的iPhone生产芯片。有些分析师认为这使今天的英特尔芯片业务又陷入了低迷。(5)美国商务部在2022年8月也对中国断供了芯片EDA软件。见:https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3116-2022-08-12-bis-press-release-wa-2021-1758-technologies-controls-rule/file

参考文献

[1] Miller, C. (2022). Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology. Simon and Schuster.[2] Hoey, F. (2017). The Nixon China Shock, 1971. In Sato, America and the Cold War: US-Japanese relations 1964-72 (pp. 168–168). essay, PALGRAVE MACMILLAN.[3] Makimoto, T. (2011). Outbreak of Japan-US semiconductor war - shmj.or.jp. Semiconductor History Museum of Japan- Makimoto Library.https://www.shmj.or.jp/makimoto/en/pdf/makimoto_E_01_12.pdf.[4] Irwin, D. A. (1996). The US-Japan semiconductor trade conflict. In The political economy of trade protection (pp. 5-14). University of Chicago Press.[5] Makimoto, T. (2011). Japan-US Semiconductor Agreement. Semiconductor History Museum of Japan- Makimoto Library.https://www.shmj.or.jp/makimoto/en/pdf/makimoto_E_01_16.pdf