2024年11月29日是美国前国务卿亨利·基辛格逝世一周年纪念日。为缅怀基辛格对中美关系所作的历史性贡献,推动中美关系健康平稳发展,清华大学战略与安全研究中心(CISS)与美国美中关系全国委员会(NCUSCR)于 2024年11月21日在京联合举办亨利·基辛格博士纪念晚宴。出席晚宴的中方嘉宾有:外交部前部长李肇星和夫人秦小梅,中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所前所长资中筠,中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所退休研究员陶文钊,北京大学燕京学堂名誉院长袁明,中共中央党史研究室原副主任章百家,中国人民解放军退役陆军少将、军事科学院中美防务关系研究中心原主任姚云竹,《财经》杂志原总编辑王波明,外交部档案馆原馆长、中国国际问题研究基金会特约副理事长郭崇立,亚洲篮球联合会主席、全国青联副主席姚明,东润公益基金会理事长孔东梅等。参加晚宴的美方嘉宾包括:美中关系全国委员会会长欧伦斯(Stephen A. Orlins),美国“百人会”主席、前商务部部长、前驻华大使骆家辉(Gary Lock),麦克拉蒂咨询公司董事总经理、美中关系全国委员会前会长何立强(John L. Holden),美国Sornay LLC董事长兼首席执行官、基辛格事务所前副主席兼联合首席执行官乔舒亚·雷默(Joshua Cooper Ramo)等。晚宴由清华大学战略与安全研究中心主任达巍主持。晚宴期间,部分嘉宾即兴发言,分享他们与亨利·基辛格博士的交往经历,缅怀这位为中美关系发展作出了历史性贡献的伟大战略家。

值此基辛格博士逝世一周年之际,我们发布纪念晚宴上部分嘉宾的发言(按发言顺序先后排列),与读者共同缅怀这位中国人民的老朋友。

达巍:女士们、先生们,我们的纪念晚宴现在开始。此次纪念晚宴是为了纪念基辛格博士逝世一周年。正如习近平主席所说,基辛格博士是世界著名的战略家,中国人民的老朋友和好朋友,为中美关系的正常化作出了历史性的贡献,我想我不用赘言他对中美关系所作的贡献。这几天清华大学战略与安全研究中心与美国美中关系全国委员会正在北京举行第二次中美民众对话。在这个活动的间歇,我们举办这次晚宴纪念他有着特别的意义。

2023年10月24日,当我们在纽约的第一轮中美民众对话结束后,我们参加了美中关系全国委员会的年度晚宴。欧伦斯先生是那次晚宴的东道主。那次晚宴安排了向基辛格致敬的环节,基辛格在晚宴上做了他一生最后一次公开演讲。第二天,也就是10月25日,我和一部分参加民众对话的中国嘉宾前往基辛格博士的办公室拜访他。我们进行了一个多小时的对话,然后拍了合影。欧伦斯告诉我,这可能是在他离世前接待的最后一个代表团。我依然非常清楚地记得,在我们的对话中,朱民行长提出了第一个问题,是关于中东冲突。之后,清华大学苏世民书院的薛澜院长提了第二个问题,是关于人工智能和国际关系的问题。我很荣幸地提了第三个问题,也是最后一个问题。我问他,“您如何看待当前和未来的中美关系?”他当时大概讲了10到15分钟。他说,中美关系之前经历了很多困难,现在两国领导人正在努力稳定关系,这是正确的方向。中美关系如果稳定,或许今天中东就不会发生那些事情。最后他说,从长期看,或早或晚,两国都需要第四个联合公报来稳定中美关系。那是我最后一次见到基辛格博士,或许也是他最后一次就中美关系发表观点。

今天,我们很高兴能在北京举行第二轮中美民众对话,但基辛格博士已经离开了我们。我们决定今天晚上举行基辛格博士的纪念晚宴,邀请了他在中国和美国的老朋友,共同缅怀他。

陶文钊:感谢达巍教授的邀请。作为中美关系的研究者,我对基辛格博士当然是了解的,我跟他也有一些接触。其中印象最深刻的一次是2002年5月对外友协为了纪念“上海公报”发表30周年,邀请博士来华访问。我们从北京去上海,朱启祯大使,1972年访华时的翻译冀朝铸、唐闻生,都一起去上海。我作为研究中美关系的学者也有幸陪同前往。到了上海,我们旧地重游,去了锦江饭店小礼堂。那个礼堂确实不大,可是它是中美双方达成这样一个历史性文件的地方,是值得纪念的。记得朱大使还特别说,在上海公报上没有人签字,在三个公报都没有人签字,所以不能说“签署”了上海公报。结束了在上海的活动,我们坐大巴驱车前往苏州。我恰好坐在博士旁边,就跟他聊起我自己1982年10月到1984年10月国家公派在美国做公派学者研究中美关系的一些情况,还说,如果博士和中美两国领导人没有开启中美关系和解的进程,也不可能有我去美国做研究的机会。博士说,中美关系的这种发展是历史的必然。到了苏州,苏州市长看来也就是三四十岁的样子,他热情地欢迎博士,而且自己从头到尾用英语向我们介绍了苏州的历史和改革开放以来的巨大变化,讲了有半个小时左右,给博士留下了深刻的印象。博士说,这个市长很能干,改革开放就是需要这样的干部。

姚云竹:我第一次见到亨利·基辛格博士是在1999年艾森豪威尔基金会中国项目的结业仪式上。当时,他担任该基金会主席,并为我们颁发了毕业证书。仪式结束后,基辛格博士发表了一场关于美中关系的演讲,并开放了问答环节。我站起来问道:“作为一位核战略家,您如何看待核威慑在当今国际关系中的作用?它是否仍然重要?”

他微笑着回答道:“很高兴还有人记得我是一位核战略家。”接着,他说道:“核武器及其巨大的破坏力在冷战期间对维护和平发挥了重要作用,现在仍然如此。然而,归根结底,核武器必须被禁止并彻底销毁,因为它们有可能摧毁地球,地球上的所有生物,以及整个人类。”他具有洞见的回答赢得了听众的热烈掌声。

几年后,2007年1月,基辛格博士与乔治·舒尔茨、威廉·佩里和萨姆·纳恩在《华尔街日报》上联名发表了具有里程碑意义的文章——《无核武器的世界》。这篇文章引发了全球范围内倡导消除核武器的运动。由此可见,基辛格博士对人类怀有深深的热爱。在他人生的最后几年,每当我见到他时,他总是表现出对人工智能发展的日益增长的担忧,尤其是人工智能的军事应用,以及它对人类社会可能带来的巨大影响。

在我看来,基辛格博士不仅是一位伟大的思想家、战略家、政治家和外交家,更是一个对人类的福祉和世界的未来怀有深切责任感的人。我会永远以这种方式铭记基辛格博士。谢谢!

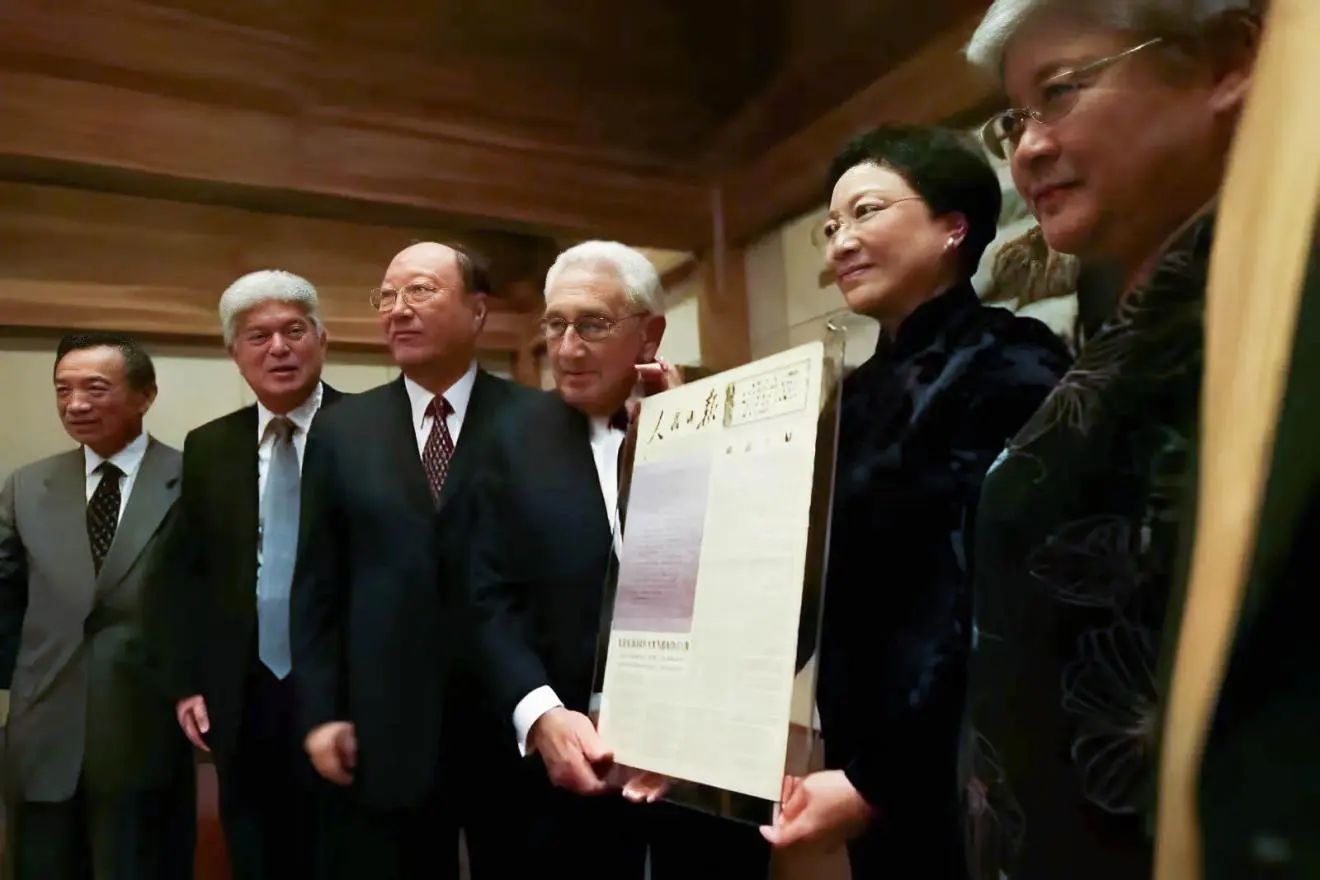

郭崇立:非常荣幸有机会参加这次隆重并有深远意义的追思会。补充一个向基辛格博士赠送特殊礼物的故事。

2011年6月,国内举办纪念基辛格访华四十周年活动,再次邀请基辛格访华。参与接待的有关部门领导考虑到这样一位年近九十岁高寿的贵宾不辞辛劳来访实属不易,以后再来的机会不多了。为此提出一个富有创意的接待计划,其中包括要赠送一件具有重大历史意义,又为基辛格本人最为珍重的纪念礼品。这个礼品就是1972年周恩来总理和尼克松总统签署的《中美上海联合公报》的档案文本复制件。当时的主管部领导向我交待这项重要任务时特别提到,选择这件礼品是参加接待的各单位领导和重要人士的共识。这份公报凝聚了毛主席、周总理和基辛格博士高度的政治智慧和战略远见,奠定了中美建交的基础,从而最终改变了世界的政治版图。在部领导的指导和有关部门的共同努力下,这项工作得以按时完成。至今还记得,当我第一次看到这份周总理亲自审批定稿的公报正本时对伟人深深的怀念和激动的心情。

接待单位最后把这份珍贵的公报文本与发表公报的当年头版人民日报合成定制了一个镜框,在一个宏大庄重的仪式上赠送给了基辛格博士。我当时感觉这份礼物就是一件“国礼”,他饱含着中国人民的深厚情谊,友好善意。基辛格博士此时是一脸惊喜,他认真看了一下镜框内的文件,表示他回去是带着厚重的礼物,将把它放在家里最显眼的地方。

今天当我们追思基辛格博士的时候,我想这个故事再次体现了中国政府和中国人民非常珍视同基辛格博士的友谊,非常珍视他为中美关系所做的历史性贡献。在座各位中外贵宾都是中美关系重要的见证者、贡献者和推动者。我想大家共同的愿望就是要让中美两国能在这个正在发生巨变的世界上找到一个和平共处之道,并为此做出努力。我相信这也是基辛格博士的遗愿。

谢谢!

姚明:大家晚上好!我共见过基辛格博士两次,加起来坐在一起的时间不长,说过的话也不多,所以我不太可能像各位老前辈那样去说我们有多么熟,我只讲讲我与他接触的感受。

我第一次见到基辛格是在北京,他在北京过90岁生日。这是我第一次见到他,我见到他的时候有一种时空穿越的感觉。我们都知道他1971年来中国的故事,包括1972年的访华以及中美建交的过程。我在想,如果没有那些行动,中美关系不会发展到今天,我也不是今天的姚明。不仅仅是他一个人,而是包括他在内的一整代的外交家们,包括在座的很多前辈们共同努力下,中美关系才得以实现正常化,使我们这一代人能生活在这样一个世界里。

我现在也有小孩了。我在想,她到我这个年纪,也就是40多岁的时候,她所处的世界会是什么样子?我想在座的各位,包括已经去世了的基辛格博士,每一代人都要做每一代人的事,但是我们每一代人也都从上一代人身上寻找到很多东西,我希望我们可以把这个东西传承下去。

谢谢大家!

王波明:今天晚上很荣幸参加基辛格博士逝世一周年纪念晚宴。我还记得去年这个时候,我在纽约参加了美中关系全国委员会和清华大学共同组织的中美民众对话。当天晚上为基辛格博士颁发了促进中美关系发展的荣誉奖。当晚基辛格博士发表了有关中美关系的演讲,这可能是他最后一次公开露面并演讲了。基辛格博士从1971年取道巴基斯坦秘密访华,敲开了中美关系正常化的大门,一直到生命的最后一刻,五十多年如一日,都在为中美关系的发展做出努力。咱们章百家老师的父亲,正是当年中方坐专机陪同基辛格从巴基斯坦到中国来进行秘密会谈的四人之一。

中国和美国的官方接触始于1954年的日内瓦会谈,当时的气氛是,美国国务卿杜勒斯要求不允许美国代表团和中国代表团握手。正如李部长讲的,后来能发展到和基辛格互相拥抱,这已经是很了不起的进步了。

作为我来讲,我出生于波兰,正值中美关系发展的一个契机。在1954年日内瓦会谈后,中美双方政府感觉还是需要沟通交流,于是产生了一个机制,就是中美华沙大使级会谈。1955年,我出生于华沙,正值我父亲担任驻波兰大使,作为主要谈判者,和美国代表进行了100多轮会谈。最后谈成了互相遣返朝鲜战俘,谈成了5个飞行员换一个钱学森回国。所以说,我的出生,从一开始就与中美关系的发展有着密不可分的关系,我觉得有责任以我的微薄之力促进中美关系的发展。

我觉得中美关系一定会发展,它是一个客观事实。我也认同在未来的一段时间里中美关系将会是非常坎坷。但这并不意味着中美两国不能进行民间交往。像姚明在美国打篮球,郎朗在美国弹钢琴这类文化的交流,正是促进两国关系的一个很重要的组成部分。最后,我想引用欧伦斯先生很喜欢的毛主席的一句话:我们的同志在困难的时候,要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气!

谢谢大家!

袁明:在过去的几十年里,我很荣幸有机会多次见到基辛格博士,我们在北京、华盛顿、纽约、东京、达沃斯等地见面并深入交谈。今天因时间关系,我重点介绍一下他对中国年轻人的关心。

从2001年开始,基辛格博士曾7次访问北京大学并和北大学生面对面交流,说的都是“大话题”。记得他2019年底最后一次到北大时,有位女同学提出AI的挑战,他立即就这个问题作了明晰的阐述,反应非常快,真不像95岁的老人,当时傅莹大使也在座。

参加历次座谈的年轻学生,不少已经人到中年,许多人已经成为不同领域的骨干和领军人物。因为当年这些“大话题”,对他们的国际视野塑造非常重要。今天这个宴会厅里就有一位李玉婷,她现在是纽约卢斯基金会亚洲项目的主任。还有一位参加2001年座谈的年轻学生,我记得他当时对美国在亚洲军事基地提出了尖锐批评,基辛格博士肯定了他。这位发言学生现在是北京大学法学院院长了。

我请当时参加座谈的一位女学生写了一段回忆。她写道:“我非常幸运在2001年春天见到基辛格博士。他是引领他那个时代的睿智之士。我当时手捧着他的巨著‘大外交’,和同学们一起站在北大百年讲堂前等候。他一下子就认出来了,马上走到我面前,问我对这部书的看法。他的谦和和亲切让我备受感动和鼓舞,我决心要像他那样发出正能量,去影响周围的人。当然,世界是在不断变化的,我们必须在不确定中寻求确定,在混沌中寻求简明。大音希声,大象无形。很多年后我才意识到,他的智慧中有一个最高境界,国际关系也好,工作关系也好,说到底就是人与人的关系,这就是精髓所在。我希望和平能成为世界永恒的主题。”

这位当年才21岁的女学生,现在已经44岁,是三个孩子的妈妈了。这样的故事太多了,是基辛格博士留下的丰富遗产。

![]()

章百家:非常感谢清华战略与安全研究中心邀请我来参加今天的晚宴。我同基辛格博士见过几面,都是在他来华时一些规模不大的聚会上,参加者多是他的老朋友和老朋友的亲属。我们见面的次数虽不算少,但说话不多。在这种场合我是双重身份。一方面,我是基辛格老朋友的后人,中国话叫“二代”;另一方面,我本人也是长期做中美国关系史研究的一个学者。我的父亲在1971年基辛格博士秘密访华时曾飞到巴基斯坦去迎接他,后来参加了中美关系正常化谈判的全过程,上世纪80年代初又担任过中国驻美大使。在中美关系发展的长河中,那是一段非常重要的历史,也是我们两国关系的一段美好时光。

中国有一句老话:“三十年河东,三十年河西。”我自己在做研究时有一个很深的体会,就是中美关系的发展充满曲折,常常大起大落,每代人遇到的情况很不一样。显然,这种状况不利于两国在处理相互关系时有益的经验传承。今天,中美关系面临许多新问题,处在一个困难的时期;值得庆幸的是我们仍然能够保持对话,从民间到官方。我想,如果说基辛格博士和他们那一代留给后人什么遗产的话,最重要的就是他们在中美长期对立的情况下洞察到两国之间仍存在着巨大的共同利益,并智慧地克服了两国之间障碍,实现了中美关系的巨大发展。现在,在这样一个关键的历史时刻,我们需要的是下一代人的洞察力和新智慧。

谢谢大家!

孔东梅:刚才章老说他是二代,我就是三代。大家好,我是孔东梅,非常荣幸和激动今天晚上能在这里,跟各位前辈一起纪念和缅怀基辛格博士。我是2011年6月27日陪我的母亲李敏在保利大厦见到了基辛格博士。那次是参加纪念基辛格博士首次访华40周年的晚宴活动,至今记忆犹新。我曾于2004年至2005年深入采访了中国的第一位女副外长王海容,她也是我的表姐。从她那里我了解到,上世纪70年代她经常陪外公一起接见外宾的一些外交往事。于是在2006年我就写了一本书,叫《改变世界的日子——与王海容谈毛泽东外交往事》。这本书里面讲述了建国后毛主席对外交往的一些历史记录,其实也就包括了秘密迎接基辛格博士以及毛主席与基辛格博士的一些往事。

据海容姐姐回忆,早在1969年有一次毛主席无意中跟她提了一句美国可能要派基辛格来中国。当时基辛格远没有像后来那样蜚声全球,他还只是一个年轻的美国学者。海容姐姐后来思考,她认为主席可能是根据参考资料和其他一些国际的电文综合判断出来的这样的结论,其实当年基辛格对于国际局势的一些认识和言论早就已经被中方所关注了。在1971年秘密访华之前,他的名字已经在《人民日报》出现了27次了。1971年时任美国总统特使,国家安全助理的基辛格博士秘密访华,与中方携手促成了次年尼克松总统访华和中美正式建交,打开了关闭长达20年之久的中美关系之门。1972年2月21日,基辛格博士陪同美国总统尼克松抵达北京,开启了意义深远的破冰之旅,中美关系迎来了历史性的转折。

在我了解到的海容姐姐讲的故事里,我的外公在中南海首次接见基辛格博士,双方一见如故,就像久别重逢。基辛格博士与外公曾经见过五次,最后一次见面是1975年他与夫人南希一起来到北京。彼时外公的身体已经很不好了,重病缠身但还是坚持了会见他们。据说,南希身高1米93,外公望着这位比自己还要高,比基辛格博士还要高的女士风趣地说,真是“东风压倒西风”。这句话不仅仅是对基辛格夫妇的欢迎,更是对中美关系未来的美好期许吧。我想,寓意着无论遇到多少的困难与挑战,两国都将携手共进。

在新时代的背景下中美关系正面临着前所未有的挑战和机遇,在这个关键的时刻,双方应该铭记和发扬基辛格博士的战略眼光和政治勇气,相互秉持、相互尊重、和平共处、合作共赢的原则,共同推动中美关系健康稳定发展。正如这个月习近平主席在利马会见美国总统拜登时所说的,中美关系犹如一座大厦,双方要共同努力继续为这座大厦添砖加瓦。

值此中美建交45周年之际,又恰逢2024年美国大选尘埃落定,我们满怀期待,希望中美关系能够在新的历史节点上稳定发展。

谢谢!

傅莹:刚才大家讲了这么多基辛格的故事,令人感动,好像看到了过去的一幕幕。在“中美民众对话”的论坛之后举办这个纪念活动,尤其是在两国关系面临挑战的阶段,是挺宝贵的。

前面几位在发言中回忆了与基辛格的交往。这让我想起自己第一次见到他的经历。那是在上个世纪80年代,在钓鱼台国宾馆,我和几位翻译同事为他出席的论坛做同传,就坐在那样(手指会场一角)的同传箱子里。因为他很有名气,我们想在门口堵住他照个相,发现他离开座位走出来时,大家就围上去了。他微笑着驻足,与我们照相,临走时还说,你们这个(同传)箱子里的工作很重要。我当时就发现,他是一个挺接地气的人。

在后来的工作中,与基辛格有过不少接触,尤其是在一些国际论坛上。他显然是个名人,法拉奇报道对他的采访时用了各种形容词:“大名人”“大要人”“大福之人”,甚至“超级明星”。不过我对他印象最深的,是他的谦虚。我大概有两三次与他同台做论坛嘉宾,有时候是他主持,我也为他主持过。每次其实我都有点紧张,毕竟要跟这么一个经历过历史的人同台讲话。这时他会悄悄地问我:“你不会太为难我吧?”我觉得他是故意把自己放得很低,用这种方法让我放轻松,不要因他而紧张。当大家都觉得他很了不起时,他注意脚踏实地,刻意把自己从高飘的位置上拉下来,保持一种谦和的态度。或许只有一个知识极深、经验极丰富的人,担得起这样的谦虚,谦虚到可以迁就所有人。

尼尔·弗格森在他写的基辛格传记的导言里,引了基辛格这样一句话:“说到底,我经历的事不就是巧合吗?”。

这种巧合(by chance)或者机会的出现可以很多很多,但不是所有的机会都能被抓住,有的就那么被错过了。然而,正如基辛格所说的,历史是不会记录那些没有发生的事的。所以,虽然他的那句话是一种谦虚的说法,但是确实,当机会出现时,他抓住了。

我对他的第二个比较深的印象是,他解决问题的自主意识很强,无论哪里发生了大事、小事,他会马上思考应该怎么解决它。我每次见到他的时候,他都会细心地与我们讨论一些问题的原委,想知道有什么解决办法,无论是与中国有关的事,还是世界其他地方的热点问题。哪怕是很小的事,他似乎都有去解决的意识和冲动。外交的本质是解决问题,作为一个外交家,他这种关注和解决国际问题的意识渗透到了骨子里。

基辛格非常看重中国领导人提出的人类命运共同体的理念,认真地想要了解其中的文化和政治内涵。他还与王缉思老师讨论促进亚太命运共同体的可能性,为此专门做了一个项目。

大概是2018年他来北京访问的时候,与老朋友们聚在钓鱼台,我问他怎么看当时中美关系中出现的问题,会如同过去那样起起伏伏,折腾之后回到正轨吗?还是在发生范式性的转变?他回答说:“中美关系回不到从前了”(It’s not going back.)。可见他洞悉了变化。当然,他没有亲眼看到今天这个状况也不遗憾吧。

我们纪念基辛格,从中国人的角度,是怀念和看重他对中美关系作出的贡献的。“中国人民的老朋友”这个称谓他当之无愧。

正如前面几位嘉宾所说的,一代人有一代人的责任,一代人有一代人的功劳。后人怎么把问题解决得更好,可以从前一代人那里吸取经验,同时需要往前看。这次两国领导人在利马谈得很好,习近平主席再次强调两国关系的重要原则,就是要相互尊重、和平共存、互利共赢。我们都希望两国关系好起来,大家也要共同努力让这个世界变得好起来。

谢谢!

乔舒亚·雷默:非常感谢!让我从非常显而易见的事情说起。基辛格博士今天晚上肯定很希望在这里。他很喜欢跟朋友们聚会,他很喜欢美味的中餐,而且他很热爱他的朋友们。我曾经在他跟在座的很多人见面的时候都在场,他有很多、很多的天赋,其中一个非常惊人的天赋就是交朋友,在座的很多人都有亲身的经历。

我们失去这位亲爱的老朋友已经有差不多一年的时间了。我跟他共事有20年,几乎每天都跟他见面。他给我打电话总低声叫我:“Joshua”(模仿基辛格的声音)。我很想念这些电话,我很想念我们之间的友谊和对话。

在这一年里,我和他的家人、朋友们讨论过很多次,用什么样的方法能最好地纪念亨利。最后认为我们要用自己的生活去纪念他。而今天晚上这样的聚会就是这样的时刻。我们都知道外面的世界发生了什么,都知道世界局势现在有多困难。在基辛格博士的生活中,他一直秉持着一个原则,那就是:不管外面发生了什么,必须要专注于那些重要的事情,要坚持我们的原则。

基于此,我想简单分享一下他对世界的看法的两个方面。亨利在世的时候经常跟我说,“乔舒亚,你们这代人的问题是你们没有悲剧感。”他的意思是,“如果没有悲剧感,你注定重蹈覆辙。”亨利首先是一个历史学家,无论你研究中国历史,或者西方历史,是不是确实可以发现,那些对悲剧毫无感知的世代,最终注定会重复这些悲剧?

基辛格的表达方式是非常欧洲的,很多时候他讲情况会比较委婉而不是很直接。我可能缺乏他的欧洲式的感性。但是,在他生命最后的15年当中,他的核心信息却异常清晰:这个世界正处于非常危险的悬崖边缘,其规模、其危险的程度,可能是过去难以想象的。

中国面对的最大威胁不是美国,美国面对的最大威胁也不是中国。最大的威胁是世界秩序的瓦解,是新的风险的注入,无论是气候变化、人工智能武器、还是失控的核扩散。从这个角度看,我们今天所讨论的或者说担心的问题,比如说贸易战或者说地缘政治的紧张局势,都必须要放在这个更大的背景中去审视。

我和基辛格都是犹太人。他很少谈及他的童年生活,直到生命的最后一年,他却讲述了很多很多童年的故事。这是一个在最深刻意义上体验过悲剧的人。问题在于,我们这些人,大多数没有经历过这种规模的悲剧,是否注定会重蹈覆辙?

接下来让我转换到亨利个性的另外一个侧面,也就是他对生命的那种非凡的热爱。令人惊叹的是,他既能沉思最深重、最灾难性、最恐怖的可能性,同时又能热爱贝多芬、享受摆放在自己前面的每一块饼干,以及每一次欣赏美丽日落或观看洋基队比赛的机会。

最后,我想用一个观察来结束,它可以向我们展示亨利精神中值得学习的一切。这段话摘自他的回忆录中关于他第一次访问中国的描述:

“成年人不常能重新找回青年时代的感受,那种时间仿佛静止,每件事情都充满新奇的神秘感,每一次经历都因其独特性而被珍惜。随着年龄增长,我们会用熟悉的事物安慰自己,同时发展出模式化的反应。与之相应的是,世界变得越来越程式化,时间似乎加快了脚步。生活仿佛变成了一个千篇一律的万花筒,只有一些极其非凡的事件,那些既新奇又感动,既特殊又震撼的事件,才能恢复那些年少时的纯真感。对于我来说,当飞机越过积雪覆盖、冰川拔地而起直插云霄的山脉,在朝霞映照下飞近世界第二高峰时,那种感受再次涌上心头。我原本以为中国是人口稠密、土地高度耕种的国度,但几个小时的飞行中,我们看到的是点缀着星点绿洲的无尽荒漠。”

这段文字完全是诗歌,是一个真正理解为什么我们必须避免悲剧的人所写的文字。原因是,避免悲剧的意义在于保护一个根本性的奇迹。这就是我们生命中的机会。

在我们纪念一位在地球上度过了100年非凡时光的人时,我认为应该带着这样的感情前行。无论是清华的同仁,还是美中关系全国委员会的同仁,或是百人会的同仁,我们都应该把精力集中在一个问题上:我们如何将对立的各方团结起来?因为面对当前巨大的危险,这是我们唯一的选择。

以上中外方发言均已经过发言人本人审核。

黑白照片来源:中共中央党史和文献研究院网站、《国家记忆》纪录片