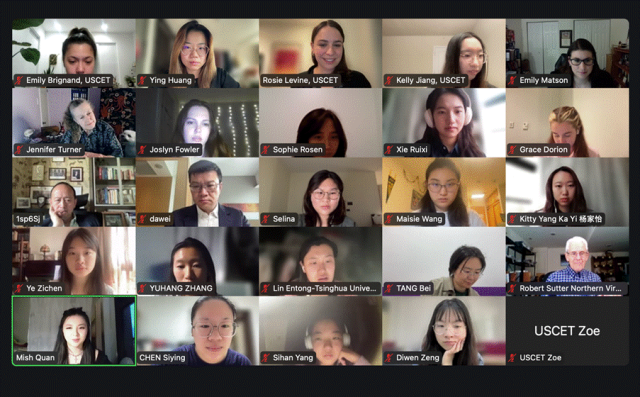

由清华大学战略与安全研究中心、美中教育基金会(USCET)联合举办的第二届“Z世代青年对话:寻找我们的共同点”系列活动第四次全体会议于2025年4月26日北京时间早上8点-10点举行。本次会议由清华大学战略与安全研究中心战略青年和清华大学学生中美人文交流协会承办。该系列活动旨在为中、美两国青年提供交流平台,鼓励双边青年在教育、气候、冲突解决、公共卫生等关键议题上交换意见,促进青年间的相互理解。第四次对话会议由美中教育基金会执行董事卢晓玫(Rosie Levine)主持,清华大学战略与安全研究中心主任达巍教授、乔治·华盛顿大学艾略特国际事务学院实践教授罗伯特·萨特(Robert Sutter)出席并致辞。

随后,各小组代表汇报了项目研究内容及成果,并听取了与会专家反馈、回应了其他参会代表提问。公共卫生小组的汇报人是来自上海外国语大学的曾荻雯和来自威廉玛丽学院(The College of William and Mary)的Grace Dorion;冲突解决小组的汇报人是来自清华大学的杨家怡和来自美利坚大学(American University)的Joslyn Fowler;教育小组的汇报人是来自清华大学的谢蕊希和来自威廉玛丽学院的Sophie Rosen;环境与气候小组的汇报人是来自北京外国语大学陈思颖和来自乔治·华盛顿大学(George Washington University)的Mish Quan。

公共卫生小组汇报中,Grace Dorian从问题概述、研究方法与研究计划、主要发现和演示手册四个维度展示小组成果。在发放线上问卷和采访中国在美留学生中,该组发现大多数留美学生从未寻求过专业心理帮助,反映了美国心理咨询机构缺乏亚洲文化背景,因此难以与学生共情。小组提出善用心理健康管理软件、寻求线上咨询服务等建议。在展示结束后,达巍老师在点评中指出该小组不妨进一步研究中国留学生源于美国政策不确定性的学业与签证焦虑,为研究小组指明了新的方向。项目组表示将持续关注留学生心理健康议题,推动建立更具文化敏感性的心理援助机制。此次联合研究不仅展现了跨文化合作的实践成果,也为国际学生心理支持体系的完善提供了重要参考。

冲突解决小组围绕俄乌冲突这一当今最受关注的热点问题,以中英双语、跨时区访谈的方式,倾听青年的真知灼见。团队成员从最初的头脑风暴开始,深入研究经济相互依存、人道主义援助、核风险共管等议题,最终锁定了三大合作路径:一是依托中美深厚的经济联系,避免因脱钩带来更大冲击;二是在粮食安全和难民支持等人道领域率先携手,借助低政治成本的联合行动夯实互信;三是通过建立危机沟通渠道和多边对话机制,共同管理核风险,防范冲突最坏情景的出现。访谈中,中美青年虽在关注焦点上略有不同——美方更强调全球稳定与经济政治博弈,中方更聚焦人道与核安全——但对“互依、合作、谈判”的核心逻辑达成高度一致。团队在分析数十场对话后,制作了中英文研究报告与视频,展现了直击人心的思考与期待。通过这个项目,大家深刻体会到:跨文化对话虽不易,却是通向理解与信任的必由之路;语言的细微差异需要敏感对待;而青年观点正是国际决策中最该被听见的声音。小组成员表示,未来将发布完整报告和双语视频,在两国高校和国际组织机构中展开巡回分享,期待更多青年携手,让和平的力量从校园蔓延到世界。

教育小组以“中美历史教育现状与差异”为主题,通过问卷调查、文献分析等方式,对中美两国学生对于重大历史事件的理解和知识水平进行了比较研究,通过揭示两国教育方式异同力求全面呈现中美历史教育的现状。报告显示,中美学生对一些重大历史事件的理解存在一定的差异,这可能与两国历史教育的内容和方式有关。具有共性的是,两国的课堂教学方法都以传统讲授和视频材料为主,互动性教学方法使用较少。两国学生希望学习不同视角的历史,并认为多视角教学有助于更全面客观地理解历史事件。小组建议,中美两国教育工作者可以加强交流合作,分享教学经验,共同探讨如何更好地培养学生的历史素养和批判性思维能力。此外,小组成员特别强调了民间交流在外交关系中的重要作用。他们认为,在官方交流面临挑战时,民间互动与交往显得尤为重要,值得传承。公共外交具有相对的自主性和应对逆境的韧性,尤其在外交紧张时期,更能展现其独特价值,促进和平合作。教育小组未来也将继续关注中美历史教育的发展,并积极参与相关研究和交流活动,为促进两国青少年之间的相互理解与友谊贡献力量。

环境与气候小组对近期工作进行了系统梳理,分享了他们的探索成果。根据收集到的数十份调查问卷,初步分析显示,多数学生已具备一定的节能意识,例如77.8%的学生在洗漱时采取间断用水的方式,但在夏季空调温度设定、电费关注度等方面,仍存在显著提升空间。此外,调查结果反映出学生对参与校园节能项目具有较高积极性,为未来推广可持续实践奠定了基础。基于这些数据,该小组提出了他们的一些解决方案,包括结合美中清洁能源研究中心(CERC)和全球大学气候联盟(GAUC)等现有合作平台,为中美高校在数据共享、技术研发与学生交流等领域提供广阔的协同空间。随后,小组还分享了与清华大学环境学院侯静教授的专题访谈成果。侯教授从专业角度强调了高校在全球气候行动中的关键角色,指出节能减排不仅是技术挑战,更是理念转变与文化培育的过程。环境与气候小组指导教师珍妮弗·特纳(Jennifer Turner)教授对同学们在调研、访谈与案例分析中的努力给予了充分肯定,并对大家在环境保护与节能领域展现出的责任感与实践能力表示认可。她鼓励学生在具体项目中锻炼跨学科视野,提出通过优化行为引导、提升信息透明度、加强政策激励等多元措施,系统推进校园能源转型。

随着第四次全体会议的结束,第二届“Z世代青年对话:寻找我们的共同点”系列活动也正式结束了。回顾整个项目旅程,各小组都用行动证明了即使在不确定的国际环境中,中美青年依然能够以真诚、专业与共识搭建起沟通的桥梁。未来,期待双方能够延续这份难得的理解与信任,在更广阔的领域继续探索共建可持续未来的可能性。