作者:曾亮曦,南京大学国际关系学院2022级本科生

黄新,南京大学国际关系学院2022级本科生

2025年4月,美国太空军先后发布《太空军条令1号文件》(下文简称《条令》)及《太空作战:规划者框架》(下文简称《框架》)两份关键文件,将太空界定为“攻防一体的作战域(warfighting domain)”,并确立太空军作为独立军种的地位与核心职能。两份文件不仅延续了特朗普政府第一任期内“太空即作战域”的理念,更将其由政策宣示转化为太空军建制重塑与作战体系重构的基准,标志着美国的“太空战场化”进程步入加速推进时期。基于此,本文将在分析两份关键文件的基础上,考察以下三个问题:美国是如何推动太空走向战场的?其背后的战略动因何在?这一进程又将带来何种影响?[1]

《条令》开宗明义地指出,太空是一个独立的作战域,而非若干支援性活动的集合;因此,太空军也应成为一支独立的作战力量,而非仅为其他军种提供支持的辅助部队。该文件是对太空军首部条令《太空顶层文件:太空力量》的更新与深化,后者首次将“太空力量”(spacepower)界定为现代战争、国家实力与国家安全的关键组成部分。[2]

在此基础上,《条令》进一步明确太空军三大任务,即“在太空域内、从太空域及向太空域保护国家利益”。其中,“在太空域内”对应太空军的首要职责——太空作战,强调通过“反太空行动”实现“太空控制”,最终夺取“太空优势”;“从太空域”指运用太空为地面部队创造天基优势,确保美军在感知、打击、机动与通信等环节“竞赢”(out-compete)对手;“向太空域”则强调作战资源的轨道投送与机动能力,以构建有利于美军行动的太空战场环境。

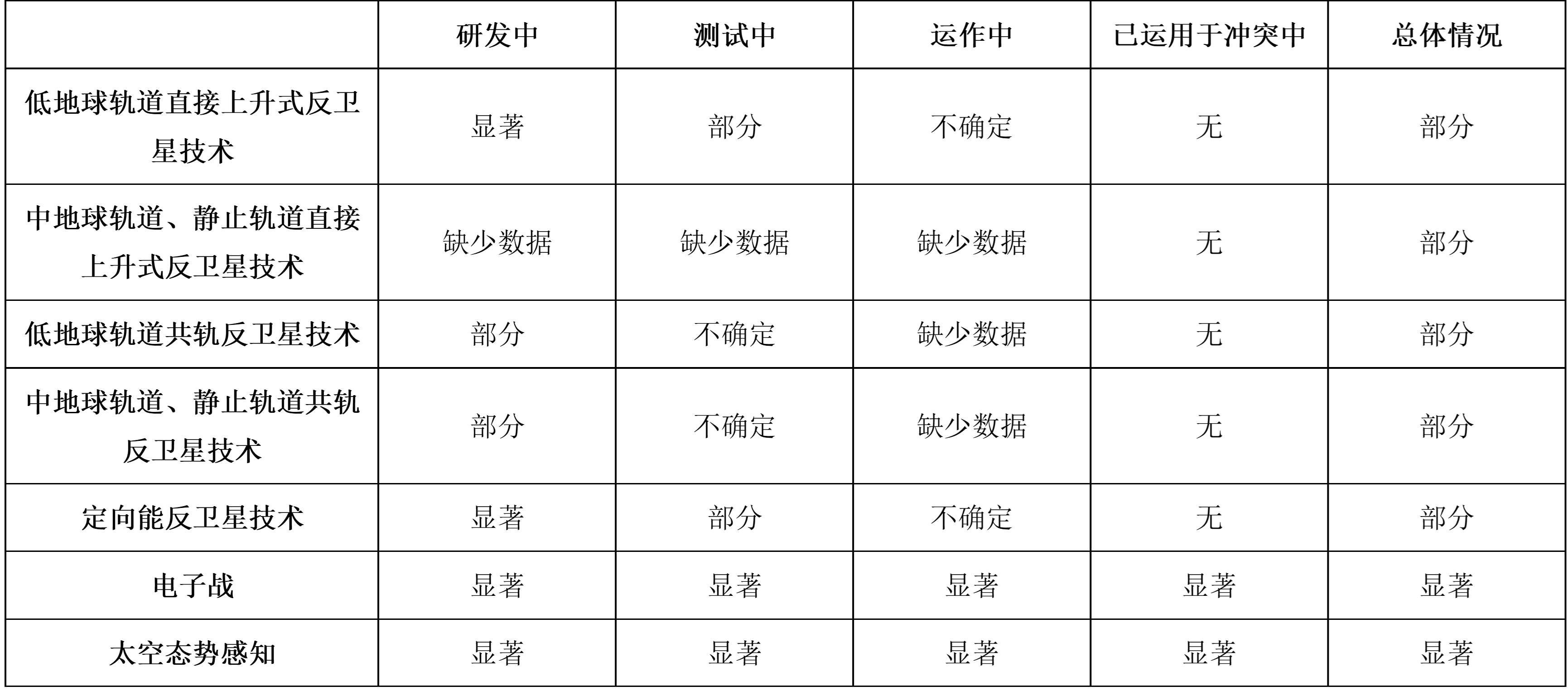

《框架》主要面向作战规划人员,重点围绕“在太空域内”部分展开。文件确认了“反太空行动—太空控制—太空优势”的三步走逻辑,并进一步将反太空行动细化为进攻性与防御性两个方向(图1)。具体而言,进攻性作战包括轨道打击、链路干扰和地面打击,旨在削弱或摧毁敌方的太空作战能力;防御性作战则分为主动与被动两类,重点在于提升己方太空系统的生存力与韧性。同时,文件阐述了太空优势的时空特性,指出其可能是局部的、暂时的,也可能是全面的、持久的;关键不在于无所不控,而在于能在关键时刻、关键区域取得决定性控制。基于此,文件构建以太空态势感知、目标打击与效果评估为核心环节的完整作战循环,明确指出夺取太空优势是联合部队(Joint Forces)的优先事项,凸显了太空军在对抗所谓“同级别对手”时的核心地位。

可见,《条令》从宏观角度论述“为何作战”,确认太空的战场属性,明确太空军的军种使命;《框架》侧重“如何作战”,强调在太空这一新战场中的具体作战方式及理想作战效果。前者为战略纲领,后者为实操指南,共同构建了太空战场化阶段的全新作战范式。

图1 美国太空军界定的反太空行动

资料来源:Space Warfighting: A Framework for Planners, U.S. Space Force, April 2025, p. 3.

美国推动太空走向战场是一个渐进的过程。自人类进入太空时代以来,太空就始终带有鲜明的军事属性,军事利用也由此成为美国太空战略延续至今的底色。在此基础上,美国逐步推动太空武器的部署与运用,并最终将太空全方位确立为最新的独立作战域。

太空武器的部署与运用即为太空武器化。[3]尽管学界对太空武器的定义尚存分歧,但大致认同其指能够在太空中实施攻击,削弱、干扰敌方利用太空遂行军事任务能力的武器系统,涵盖地对天、天对天与天对地三种类型。[4]基于此理解,美国的太空武器化进程早在冷战初期便已启动,其标志为20世纪50年代末至60年代初的一系列核能反卫星试验。[5]1959年,“大胆猎户座”(Bold Orion)导弹在试验中成功抵近至距目标卫星6.4公里处。尽管未装载核弹头,但这一距离已充分验证利用核爆电磁脉冲及辐射摧毁卫星的技术可行性。1962年,“海星一号”(Starfish Prime)高空核试验产生的电磁脉冲及辐射更直接导致多颗卫星失效,为人类历史上首次成功的核能反卫星攻击。[6]冷战中期,受核能反卫星高昂成本与国际核军控努力的叠加影响,美国的太空武器化进程一度放缓。1963年,美、苏、英签署《部分核禁试条约》,禁止在大气层及太空进行核试验;1967年《外空条约》则从国际法层面确立了禁止在太空部署核武器和其他大规模杀伤性武器的原则;随后,美苏缔结《反导条约》,进一步限制了核反导系统的扩张。

但随着冷战局势白热化,美国的太空武器化进程自20世纪80年代起再度加速。为打破苏攻美守局势下的“核僵局”,里根政府1983年提出“战略防御倡议”(Strategic Defense Initiative),构想在地面与太空部署由高能武器组成的反导系统。1985年,美国使用ASM-135导弹成功击毁一颗废弃卫星,首次实质性验证直接上升式反卫星能力,标志其反太空作战能力迈出关键一步。

冷战结束后,美国持续推进太空武器化进程,谋求独霸太空。2001年,小布什政府单方面退出《反导条约》,解除了天基反导系统的制度性约束。2008年,美国使用SM-3海基反导导弹击毁一颗失效卫星,验证了反导能力可转换为直升式反卫星能力。由于美国拥有全球最强大的反导能力,因而也掌握了最强大的直升式反卫星能力。[7]在美国持续推进太空武器化的刺激下,日、印等“第二代太空国家” [8]竞相发展反太空能力,太空武器化出现全球性扩散趋势。

在太空武器化纵深发展、全球扩散的背景下,太空战场化应运而生。作为美国太空军事利用的最新阶段,太空战场化强调将太空确立为独立作战域,并在组织结构、战略战术及法律制度等层面实现从“疆域”到“战场”的全面转变。该阶段始于特朗普政府第一任期,其突破奥巴马政府的防御性太空战略,首次提出“太空是最新作战域”的理念,并将其写入《国防战略》与《国防太空战略概要》。[9]在具体实践中,特朗普政府在空军部下新设太空军(Space Force),并组建与其他军种平级的太空司令部(Space Command)。此后,“太空即作战域”的理念被系统性纳入各类战略文件与条令,一直延续到本文所涉及的两份最新文件。

美国推动太空走向战场,是体系层次压力和单元层次动力的共同作用的结果。在体系层次,一是出于应对“太空能力—脆弱性”悖论的天缘政治考量。在太空武器化全球扩散、太空权力多极化趋势日益加深的背景下,美国愈发受该悖论所困。一般而言,一国太空能力越强,对其依赖程度也越深。一旦其太空系统遭受打击,所引发的破坏性后果亦更加严重。同时,太空具有易攻难守、攻击难以溯源的天然属性,对手可以较低成本对太空强国实施非对称反制。因此,太空强国的太空系统往往成为高价值、高优先级的攻击目标。[10]作为太空能力最为强大的国家,美国至少一半的关键基础设施依赖太空。[11]一旦失去太空系统支撑,联合部队的作战体系将难以维系,美军甚至将“被迫退回二战甚至工业时代的作战模式”。[12]因此,过去将太空视为支持性场域的观念难以保障太空系统的安全,无法满足高强度太空攻防的需求,更无法支撑实现太空控制、夺取太空优势的作战目标。

二是地缘政治与天缘政治交织下,“以天制地”的霸权护持逻辑。美国前总统约翰·肯尼迪曾表示,“控制太空意味着控制地球,正如历史上掌控海洋的国家得以主宰大陆一样”。[13]意即,太空中的权力分配会影响国家在陆地、海洋和空中的权力分配,最终塑造整个国际体系的权力分配格局。因此,通过反太空行动实现太空控制、夺取太空优势,对美国的全球霸权护持至关重要。首先,军事实力是军事霸权的基础,而太空作为美国军事实力的“倍增器”与“赋能器”,取得太空优势是美国在所有作战域维持军事实力非对称优势的关键前提。[14]再者,由于并非所有国家均具备进军太空的实力,掌握太空优势有助于构建以美国太空系统为核心的安全依赖体系,增强对太空能力相对较弱的盟友(如韩国、澳大利亚等)的吸附力与控制力,从而一定程度上巩固美国政治霸权。[15]最后,太空优势使美国得以持续主导“太空交通规则”的制定,推行带有强烈主观色彩的“负责任太空行为”标准,掌控全球太空制度的话语霸权。但实际上,如果无法有效防止太空成为战场,这些所谓的“太空交通规则”与“太空作战守则”间并无本质区别。[16]

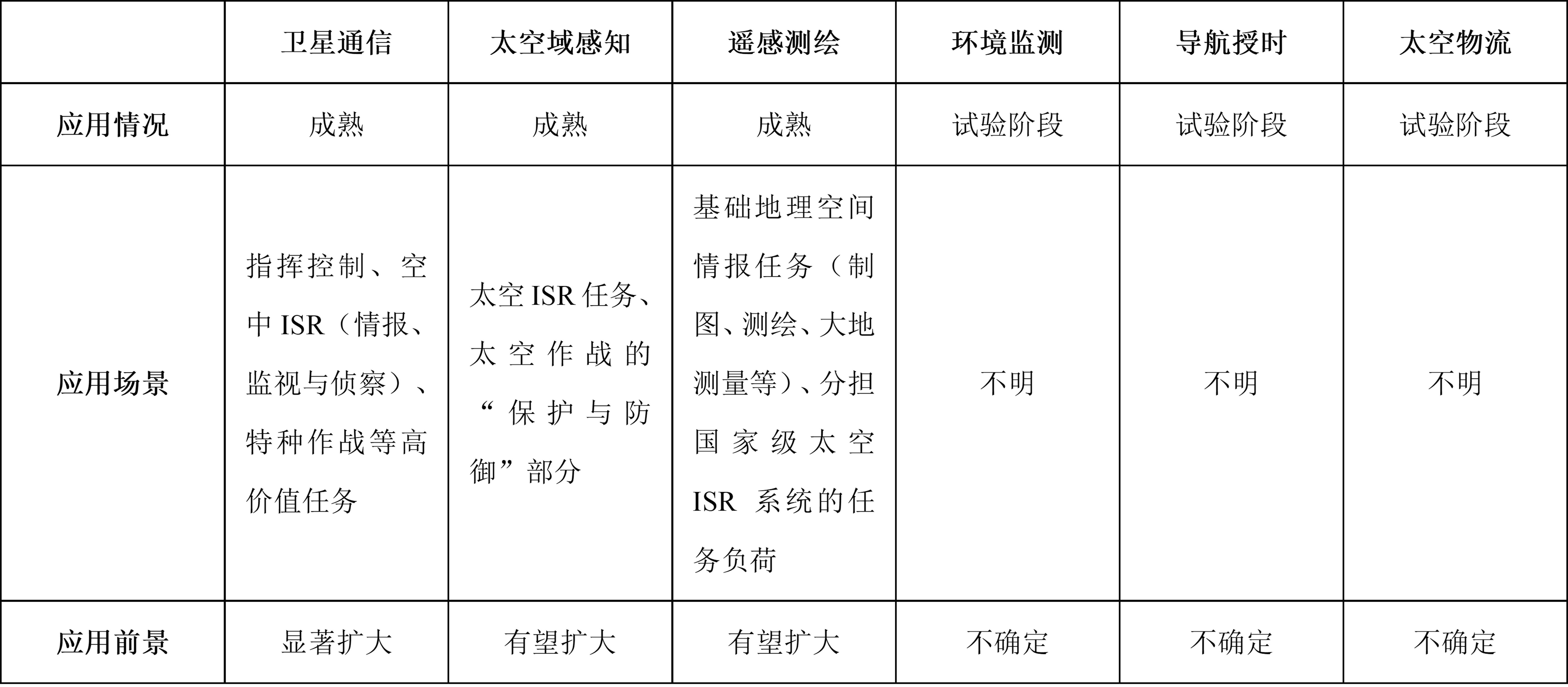

在单元层次,凭借雄厚技术基础与丰富实战经验,美国具备将太空转化为战场的物质实力。安全世界基金会(Secure World Foundation)的研究表明,美国拥有成熟的进攻性反太空能力储备,涵盖直接上升式反卫星、共轨反卫星、定向能反卫星等多种技术路径(表2)。同时,太空技术的军民两用属性使美国庞大的商业航天市场及产业体系成为其太空作战的重要支撑。目前,国防部已在卫星通信、太空域感知与遥感测绘等高度军事化的场景中大规模引入商用卫星(表3),并明确表示将鼓励商业公司参与到太空兵棋推演与演习中。[17]此外,自1991年海湾战争以来,美国在历次军事冲突中均广泛运用太空能力,积累了全世界最为丰富的太空军事利用经验,进一步夯实了太空战场化的实践基础。[18]

表2 美国反太空能力一览(2025年)

资料来源:Victoria Samson and Laetitia Cesari, eds., Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment, Secure World Foundation, April 2025, pp. 212-215.

表3 美国国防部对于商业卫星的军事应用情况、场景与前景

资料来源:Yool Kim, et al., “Integrating Commercial Space Services into the DoD Architecture: Understanding Operational and Policy Implications,” RAND Corporation, April 2025.

另一方面,美国战略界强烈的威胁感知及相应战略调整,显著推动了太空战场化进程。美国战略与国际问题研究中心(CSIS)的《太空威胁评估》报告称,中国与俄罗斯在太空的行动“可能表明其正致力于轨道反太空武器的研发与测试,美国的太空系统正面临多种形式的威胁”。[19]现任美国太空军司令钱斯·萨尔兹曼(Chance Saltzman)也是“中俄太空威胁论”的积极鼓吹者。他声称,中国等战略挑战者的太空能力“已构成最直接的威胁”“和平利用太空不再是理所当然”。[20]基于此,他主张太空军必须建立新的组织、训练体系、装备体系和作战理念。自就任司令以来,萨尔兹曼积极推动太空军的各项改革,尤其致力于使其从“空军母体”真正独立出来,成为开展太空作战的专门军种。实际上,《条令》与《框架》就是其就任两年多来改革措施的“文字版集粹”。

作为太空军的创建者,特朗普因素亦不容忽视。首先,与其他倡导太空军事利用的战略界人士类似,特朗普对于太空威胁亦高度敏感。他认为,美国的太空系统已成为潜在攻击目标,中国与俄罗斯在该领域的迅速发展对美国构成“最直接、最严重的威胁”。[21]为此,特朗普以维持太空霸权为重中之重,第一任期内豪掷150余亿美元支持太空军建设,[22]并恢复了已废止24年之久的国家太空委员会。再者,特朗普对于太空的军事价值有着清晰且颇具前瞻性的战略构想。如前所述,在筹建太空军之初,他曾直言不讳地表示“太空是全世界最新的作战域”,强调“为了捍卫美国利益,仅在太空占有一席之地(American presence)远远不够,还必须确立美国在太空的主导地位(American dominance)”。[23]这一论断与太空战场化时代以太空作战为核心、强调太空控制与太空优势的战略逻辑高度契合。最后,特朗普对于太空议题,尤其是太空军事议题可谓“情有独钟”。在时任副总统迈克·彭斯(Mike Pence)向社会披露太空军后,特朗普兴奋异常,其相关推文被形容为“仿佛一位醉酒的酒吧常客在为心爱球队的季后赛助威”。[24]进入第二任期后,特朗普对“金穹”(Golden Dome)天基—地基反导计划与联合太空作战(CSpO)计划的浓厚兴趣与大力支持,也印证了其对太空军事议题的一贯执着。

可预见的是,未来美国将进一步推进太空战场化,并极有可能组建一个 “太空军事共同体”。美太空军已于2025年7月出台《国际伙伴关系战略》,以整合美太空军与其盟友的太空能力,应对所谓“日益严峻的安全挑战”。[25]然而,正如中国前驻联合国裁军大使李松所言,“太空安全问题的真正症结正是在于个别太空大国企图主导太空政策、理念与战略,以及由此产生的一系列以实战化为导向的太空军备发展规划、军力建设和军事活动。”[26]美国推动太空走向战场,势必对太空环境、国际太空治理规则及中国国家安全造成严重冲击。

首先,美国推动太空走向战场,将深刻动摇太空作为全球公域的基本属性。在确保太空控制、夺取太空优势的战争逻辑下,太空作为全人类共享与和平利用空间的身份遭到削弱,转而被逐步重塑为力量投送与军事对抗的前沿阵地。若视太空为战场的观念进一步扩散,太空将面临由共建共享走向“公域悲剧”的现实风险。

其次,美国推动太空走向战场,将严重冲击现行国际太空治理规则。美国一方面以“应对威胁”为由,持续推动对抗性、阵营化制度安排的常态化,实质上是在构建一个以军事联盟为边界的太空治理圈;另一方面,其“选择性遵守”与“例外主义”做法不断削弱现行治理规则的效力,使其难以应对太空战场化所带来的制度空转风险。若太空战场化趋势持续加深,太空治理进程不仅将长期受阻,治理规则本身也可能异化为天缘政治与地缘政治博弈的工具。

最后,美国推动太空走向战场,将对中国太空安全及总体国家安全构成严重挑战。事实上,美国推进以实战化为导向的太空军力建设,本就建立在对中国太空能力的主观臆测之上。[27]太空成为战场,不仅将对中国关键太空资产构成威胁,也将限制甚至剥夺中国的太空行动自由。更值得警惕的是,在“以天制地”的逻辑驱动下,美国谋求通过太空作战掌控“制天权”的实质,是以获取更高维度的战略优势来巩固其“制地权”,势必对中国的全球利益和总体国家安全造成系统性冲击。

在此背景下,中国应在坚持以和平目的探索和利用太空的同时,持续完善风险防控机制,切实提升关键太空资产的韧性与抗毁能力。同时,应重申以国际法为基础的国际太空秩序,积极推动构建普遍参与、公平协商、透明共治的多边治理机制,坚决反对将太空异化为阵营对抗的前线,努力维护太空作为全人类共同财富的和平属性与可持续发展前景。

编:赵书韫

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)