编者按:《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。

稿件一旦录用将提供有竞争力的稿费(单篇400-500元),并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文作者:赵帅,外交学院本科生,CISS中国论坛学生助理

2024年11月6日,唐纳德·特朗普再次赢得美国总统大选,标志着“特朗普2.0”时期到来,也意味着全球经济形势将迎来“特朗普主义”影响下新一轮的加速演变。“特朗普主义”在经贸政策上以“美国优先”为核心理念,其重点是缩小美国贸易逆差、加快美国制造业回流、促进美国经济增长,强调通过经贸保护手段维护美国本土利益,确保美国战略独立性。[1]

强压来袭:美国对华经贸政策的全面升级

2025年4月2日,特朗普援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA),宣布美国进入紧急状态,正式向所有国家征收10%的“最低基准关税”,并对包括中国、欧盟在内的60个与美国存在最大贸易逆差的经济体征收更高的互惠关税。[2]对此,中国国务院关税税则委员会于4月4日正式宣布对于原产于美国的进口商品全面加征34%的反制对等关税,以表示对美国高额关税的正式反击。[3]

(一)“关税核弹”:破坏与重塑并存

特朗普2.0时期呈现出明显的重商主义导向,主张全面对外征收高额关税,以减少贸易逆差。特朗普任命的财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示,关税不仅是增加收入和保护美国重要战略产业的工具,也是实现特朗普外交政策目标的谈判工具。[4]在特朗普2.0时期的对华经贸政策中,高强度的关税贸易政策依旧是核心手段。特朗普此前提出四项主要措施,一是撤销中国“贸易最惠国”地位;二是对中国向美国出口的所有商品征收60%及以上的关税;三是将在4年内停止进口中国生产的必需品;四是严厉打击中国商品通过第三国出口到美国的避税行为。[5]

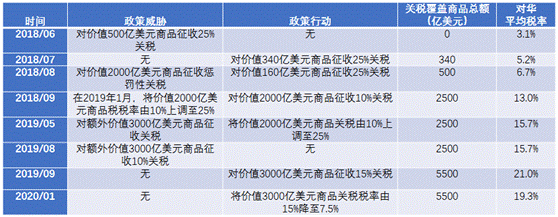

其中,最为关键的政策措施是对来自中国的商品征收60%及以上的关税。其目的在于阻止所谓的“不公平贸易行为”、减少对华依赖、促使关键产业供应链向美国本土回流。在第一任期内,特朗普就以“不公平贸易”为由,动用《1974年贸易法》第301(b)条(注释1)对价值约5500亿美元的中国进口产品征收7.5%-25.0%的关税(图表1)。如今再次当选,仍有多个法律依据可以支持该政策,包括第232条(注释2)、第301条、《国际紧急经济权力法》(注释3)、第122条国际贸易平衡权(注释4)等相关法案。2025年4月2日,特朗普正式启用《国际紧急经济权力法》对全球多个国家加征关税,其中对华关税34%,累计达到54%。同时,特朗普还保留了总统对于关税长期的修改决策权,即“允许特朗普总统在贸易伙伴进行报复时提高关税,或者在贸易伙伴采取重大措施纠正非互惠贸易安排并在经济和国家安全问题上与美国保持一致时降低关税”。[6]2025年4月8日和9日,在中国政府先后宣布对美征收34%和84%的报复性关税后,特朗普也对应宣布将对中国商品加征的“对等关税”税率由34%上调至84%和125%,最终累计达到145%。无论是最初的54%,还是目前的145%,如此高额的对华关税都已经远超出国际社会预期。该政策变动印证了特朗普保留总统决策权的核心考量,凸显特朗普强烈的政治交易思维,即以强压关税作为谈判筹码,通过经济施压谋求战略让步,进而将经贸政策工具化为服务国家利益的权力杠杆。

图表 1(源自CMF中国宏观经济专题报告第94期)

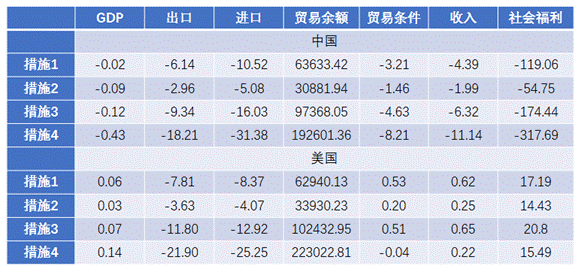

这一高关税政策对中国出口导向型产业构成压力。一方面,高额关税使得中国商品因价格劣势失去美国市场竞争力;另一方面,部分企业可能将生产转移至美国本土,影响中国产业发展。此外,特朗普此次的全面关税政策,针对中国企业通过第三方中转国规避关税的行为进行严厉打击。越南(46%)、柬埔寨(49%)、泰国(36%)等多个东南亚国家因被视为“转口贸易通道”,也被征收高额关税。这一举措不仅加大中国企业绕关税出口的难度,也对东南亚地区的制造业链条和区域经济合作格局造成广泛冲击。根据中国宏观经济论坛(CMF)的测算(图表2),在极端情况下,美国对中国进口商品加征60%的关税将对中国经济产生冲击,加征60%关税或使中国GDP增速下降约0.58个百分点,贸易顺差扩大,社会福利损失约337亿美元。[7]

美国方面,短期内关税政策可能缓解贸易逆差并略微提升GDP增速,但长期效果存疑。高盛经济学家相关预计表明,美国关税每提升一个百分点,消费品价格将上涨0.1%,同时加剧通胀压力。[8]彼得森国际经济研究所研究认为,这将促使美联储提高利率,推高美元汇率,削弱美国出口竞争力,可能抵消贸易改善效果。[9]由于关税政策对经济发展的影响具有一定滞后性,短期内对国内消费水平和通货膨胀影响尚不明显。但随着时间推移,关税成本将逐步传导至消费端,可能对美国居民实际购买力、企业运营成本以及整体市场信心造成深远影响。因此,高额关税政策的长期实施面临通胀与经济反弹风险,特朗普或需在中期选举后调整政策以实现软着陆。

就目前而言,特朗普全面关税政策引发全球恐慌使得美国金融在短期内受到重创。2025年4月3日至4月4日,仅仅两个交易日,美股三大指数遭遇重挫,标普500指数跌破5100点,纳斯达克指数暴跌近12%,恐慌指数VIX飙升至45上方,全球金融市场剧烈动荡。关税风波已在两个交易日对美股市值造成了创纪录的6.6万亿美元损失。[10]随后关税政策持续引发连锁抛售现象,2024年4月8日周二,美股盘初呈强劲的反弹之势,午后却加速回落,三大指数尾盘集体转跌。市场恐慌指标VIX恐慌指数在短暂缓和后再次飙升至52.33,收于自疫情以来新高。[11]

图表 2(源自CMF中国宏观经济专题报告第94期)

(二) “产业链割席”:技术、资本、产业的三重封锁

除了通过关税政策平衡对华贸易逆差,特朗普2.0时期预计将延续并强化拜登政府当前对华产业竞争政策,包括通过出口管制、投资限制和供应链干预,构建更为全面的“对华脱钩”战略,旨在持续增强美国产业竞争力,以维护美国本土产业发展,确保美国战略安全与独立。

具体而言,主要包括三方面即技术能力、资金能力和发展能力,通过限制中美技术、资金、产业往来,彻底实现对华战略压制和脱钩。

1. 技术封锁——出口管制的“高墙”

特朗普执政后,预计将扩大对关键技术的出口管制,特别是针对中国获取通信、半导体、人工智能、量子计算等关键领域的技术渠道。其目的是通过经济手段限制中国科技创新与产业发展,确保美国在技术领域的领先地位。

特朗普1.0时期曾专注于出口管制。2018年,特朗普政府就已通过《出口管制改革法案》(Export Control Reform Act),奠定出口管制的法定基础。该法案创建了跨部门流程,对国家安全至关重要的新兴技术实施额外限制。[12]在此基础上,美国商务部产业与安全局制定并颁布了《出口管理条例》(EAR),凡是被列入实体清单(Entity List)的相关企业,对其相关出口贸易都将受到美国政府的管制。[13]

随后,拜登政府坚持“科技脱钩”战略,继续加强对中国的出口管制。2024年12月2日,拜登政府正式宣布扩大出口管制,对北方华创等140家半导体公司实行出口管制,[14]旨在削弱中国用于先进武器系统、人工智能等高科技发展的半导体生产制造能力。

目前,预计特朗普将在第二任期内继续加强这些限制,其范围或将拓展至(1)原产于美国的物品;(2)非美国产品,但在美国境内或过境的物品;(3)含有超过最低限度的受管制的美国产品成分或使用美国专利技术进行生产;(4)最终用途被判定为军事用途的产品。

2. 资金操控——投资限制的“铁笼”

特朗普政府的投资政策将聚焦于对内投资限制和对外投资管控两个方向。

对内投资限制方面,特朗普认为,外资流入,特别是来自战略竞争对手的投资,可能威胁美国国家安全、创新能力和全球竞争地位。虽然特朗普鼓励中国企业对美投资,尤其是将工厂迁移至美国境内,但出于国家安全考虑,他会限制外资对敏感领域的投资,并引导至一般性产业领域。因此,其投资限制政策主要体现在限制中国资本对敏感领域的投资,核心目标是防止中国获取美国关键技术和资源,以强化美国在对华科技竞争中的优势地位。

特朗普可能继续积极利用《2018年外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)赋予美国外国投资委员会(CFIUS)的权力,重点审查并阻止威胁国家安全的外资交易,关注重点可能包括:半导体、超级计算机和人工智能;涉及个人数据或关键基础设施的交易;某些涉及国家安全的土地所有权交易。[15]

在对外投资管控方面,在“美国优先”的理念框架下,特朗普政府预计将采取措施抑制美国企业在关键技术领域的对外投资,推动本土产业发展。2024年10月28日,美国财政部发布限制规则,针对美国对中国涉及AI计算等关键技术领域国家安全的投资实施审查,禁止美国个人或公司投资中国军用AI企业及其他用途的AI项目。[16]未来,特朗普政府可能进一步扩大限制范围,覆盖更多敏感行业或技术领域,并强化相关执法机制。这一政策旨在确保美国技术优势,同时压缩对外投资流动性,引导资本回流国内,促进制造业与高科技产业发展,从而在全球范围内巩固技术垄断地位。

3. 发展博弈——供应链竞争的“围城”

在发展能力方面。特朗普政府将重点通过供应链“去中国化”战略,推动中美产业“脱钩”。该战略旨在降低美国经济对中国制造业依赖,在强化美国经济、战略独立性的同时,削弱中国产业在全球供应链中的地位。

2023年,特朗普提出“战略国家制造倡议”,明确表示将全面消除美国在所有关键领域对中国的依赖。这一倡议表明,特朗普已接受通过国内产业政策对中国发展进行压制的战略思路。其核心在于借助产业政策的力量,确保关键领域的自主可控,从而推动其对华“脱钩”的整体计划。[17]

对此,特朗普政府预计会打出对内扶持和对外保护的政策组合拳。一方面,特朗普政府将结合国内政策,加大对本土制造业支持力度,包括提供专项财政补贴、减税激励以及投资关键技术研发,鼓励企业将供应链重组为以美国为核心的体系,以重振传统工业和发展新兴产业。另一方面,特朗普政府可能强化针对中国的经济打压力度,通过扩大出口管制、实施投资限制和提高中国商品的关税等方式,限制中国企业进入美国市场,以削弱中国在全球供应链中的地位。

风暴表征:特朗普主义加码加速

综合看,“特朗普2.0”时期对华经贸政策主要围绕“特朗普主义”延展呈现三大特征。

一是高强度,采取更加激进的高额关税政策与制度性措施。相较1.0时期,特朗普提出对所有中国商品征收高达145%的关税,在中美战略对抗加剧的背景下,存在进一步上调税率的可能性,意在通过短期内的强力政策手段,迅速扭转对华贸易逆差问题并打压中国经济发展。

二是全覆盖,从单一贸易措施到全方位经济限制的转变。特朗普预计将政策措施从贸易税收扩张至出口管控、投资融资和产业发展多方面,不仅在中美贸易的直接进出口方面施加限制,同时试图通过打击第三方转口贸易的形式将中国从全球产业链剔除,推动经济全面脱钩。

三是产业优先,从以减少贸易逆差为目的向保护美国本土产业发展转变。通过结合国内税收保护、产业扶持政策,特朗普政府将持续促进美国制造业回流,巩固美国在高科技、先进制造等关键产业战略领域的主导权,对抗中国制造业的全球扩张与发展。

这些措施的核心目标是通过极限施压削弱中国在全球供应链中的地位,减少美国对中国的经济依赖,推动中美经济“脱钩”。这些不仅是“特朗普主义”在经贸领域的延续,也是其对华全面竞争战略的一部分。特朗普政府此轮政策的实施,可能使中美经贸关系从“有限竞争”迈向“全面对抗”,对两国经济、全球贸易体系和区域经济合作带来深远影响。

逆风破浪:中国的应对之策

面对特朗普政府可能采取的贸易和经济政策压力,中国需要制定全面且灵活的应对策略,以维护自身利益并确保经济稳定发展。以下是三项主要应对措施:

(一)“谈判艺术”:以斗争谋共识

特朗普政府的对外政策始终体现明显的“交易”思维,意味着其政策目标并非绝对排他的,而是为特定条件下的谈判交易留下空间。这为中美贸易谈判提供了可能性,即便在整体紧张背景下,仍存在谈判实现短期共识的机会。

相较于拜登政府固化的对华竞争思维,特朗普倾向于在双边谈判中以经济利益为先,弱化意识形态对政策的牵引。这意味着只要谈判能带来直接利益,尤其是与政策相关的经济利益,就存在谈判可能性,这无疑给中国提供更多的斡旋空间。

(二)“亮剑时刻”:以反制换退让

当然,需要做好准备的是,参考特朗普1.0时期中美之间达成的第一阶段经贸协议(the phase-one economic and trade agreement),贸易谈判也只能部分降低现有政策损失,通过直接让渡部分经济利益换取中国产业发展空间,但无法完全规避根本性损失。此外,鉴于特朗普个人执政风格高度不确定,中美贸易谈判的持续性和稳定性面临较大变数。一旦谈判目标过于轻易实现,特朗普可能出于政治考量反复借助经贸政策对中国施压,进一步加剧双边关系波动性与战略不确定性。

面对特朗普政府的经济政策,中国政府可以采取适当的反制措施,包括但不限于制定关键材料出口管制政策,调整对美关键消费品出口以及提高部分美国商品进口税率。一方面,相比于美国单方面征税,中方进行适当反制可以降低福利损失(图表3),既可以维护国内利益,又能有效打击美国相关产业的供应链稳定性;另一方面,中国的反制措施将提高美国消费者生活成本,加剧通货膨胀。根据彼得森国际经济研究所推测,如果中国采取反制措施,特朗普政府关税政策的收效将持续下降,极有可能无法实现其贸易平衡的目标。[18]这必然会削弱美国消费者对特朗普高关税政策的支持,在后续的中期选举中可能对特朗普造成政治压力。

目前,中国政府已正式对美国实施高额对等报复性关税,先后对美关税实行34%、84%和125%的高额税率,并且在世界贸易组织就美国对华加征高额关税提起诉讼,明确传递出坚决回应美方单边主义和贸易保护主义举措的立场。这一举动不仅体现了中国在维护自身核心利益和经济主权方面的坚定态度,也释放出对中美经贸摩擦“有来有往、不惧斗争”的信号。

图表 3(源自CMF中国宏观经济专题报告第94期)

(三)“内外兼修”:以发展求韧性

长期来看,特朗普2.0时期经贸政策对于中国经济的影响不可避免,但中国可以通过内外双轮驱动化解外部压力,增强经济韧性,即通过扩大内需与多边合作解决过剩产能问题。

一方面,中国需要加快内循环建设,推动消费升级、优化消费结构。通过加快服务业、数字经济和高科技产业的发展,中国可以形成更稳定的内驱动型增长模式,减少对外部市场的依赖。这不仅可以有效提升国内市场活力,还能带动相关产业链全面升级。

另一方面,特朗普政府的经济政策给中国经济预留了广阔的国际合作发展空间,提供了加速产业链升级的机会。特朗普政府的全面关税政策打击了其与欧盟等关键盟友的经贸关系,一定程度上会使得美国自身从全球产业链中率先剥离,造成全球经济发展的“去美国化”,而非“逆全球化”。正如彭博社预测,“其他国家只需增加彼此之间的贸易,就能抵消它们与美国的大部分贸易损失。这表明,全球化可能会继续蓬勃发展——只是没有美国作为中心”。[19]

因此,中国需要把握机会,加快深化多边合作,加强中欧经贸关系往来,共同应对“特朗普主义”带来的全球性冲击。同时,中国也要全面推进与东盟、中东、非洲、拉美等地区的合作,减少对美国市场依赖,打造更加多元化的贸易结构,并在“一带一路”倡议框架下推进与参与国的投资合作,推动基础设施、能源和产业协同发展。

编:吕紫烟

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)