编者按::《美国观察》是在中华美国学会青年分会支持之下,由清华大学战略与安全研究中心战略青年(CISS Youth)推出的专注于观察美国的栏目,既有围绕美国问题的基础研究,也有针对美国问题的深度思考。投稿要求和联系方式详见:《美国观察》长期征稿启事。稿件一旦录用将提供稿费,并有机会参与CISS实习生项目和战略青年的后续活动。优秀稿件将推荐至具有影响力的媒体平台,已有部分稿件被“中美聚焦”、澎湃新闻等转载。

本文是《美国观察》推出的第160篇文章,旨在探讨特朗普第二任期美国对东南亚援助的收缩、东南亚国家的反应,以及在此背景下,中国开展对东南亚国家援助的机遇和挑战。

王翊臣 南京大学国际关系博士

2025年初,特朗普政府在就职初期即对美国对外援助项目展开系统性重组。1月24日,特朗普签署第14169号行政命令,暂停所有对外援助项目90天,并启动审查以评估其是否符合新政府外交政策;同时,国务卿鲁比奥(Marco Rubio)被任命为美国国际开发署(USAID)的代理署长,负责对现有项目进行全面审计。紧接着,1月27日对该署数十名高级员工实施“行政休假”,2月初相继关闭USAID的官方网站、社交媒体平台及办公场所,并要求全球雇员返美;2月9日,USAID正式摘牌,标志着这一延续60余年的双边援助机构的终结。[1]3月10日,国务卿鲁比奥宣布,经过为期6周的项目清理,援助项目已削减83%,剩余部分将移交国务院。[2]6月3日,特朗普政府向国会提交94亿美元的预算撤回方案,其中约83亿美元针对全球健康、发展援助、人道主义救济及多边出资等核心对外援助账户。同时,该方案寻求国会批准其解散USAID的举措,拟削减USAID 2025财年1.25亿美元拨款,涉及部分多年期资金,直接影响到USAID工作人员的薪酬与福利。6月12日,美国众议院以214票对212票险胜通过撤销方案。[3]

随着美国援助戛然而止,其作为推进美国软实力的一个重要手段也随之终结,这对东南亚等地区产生重大影响。东南亚一直是美国援助的重要接收地,涉及人道主义援助、发展项目和军事支持等。据洛伊研究所(Lowy Institute)报告,西方政府削减援助将可能导致未来几年对该地区的官方发展融资减少逾20亿美元。[4]目前,东南亚地区约4%的援助资金缺口亟待填补。[5]尽管部分学者认为中国可以借此机会填补华盛顿在东南亚留下的空白,扩大影响力[6],但因经济能力、政治意愿、援助模式的差异以及东南亚国家的态度,实际挑战与机遇并存。美国留下的卫生、教育等民生领域真空是否会被中国完全填补?区域国家是否会转向日本、韩国等传统伙伴?这场援助博弈的背后,不仅是地缘政治变局下的多国角力,更是东南亚国家在中立与依赖之间的战略抉择。

美国援助退潮:东南亚不断蔓延的危机

美国国际开发署(USAID)的“援助震荡”仍在发酵,作为东南亚第五大双边发展伙伴,美国近年来在该区域实施了多层次、多领域的援助项目,既应对紧急人道主义危机,又推动长期“软实力”构建,2015—2022年以来输送了接近100亿美元发展资金,主要流向印度尼西亚、菲律宾、缅甸等国。[7]大幅削减的对外援助预算与联合国资金、多领域援助项目的冻结直接冲击了东南亚非政府组织运作和公共卫生项目,削弱了区域内公民社会的建设(占美国对东南亚援助总金额的22%)、威胁到艾滋病治疗,结核病、疟疾筛查等关键卫生项目的持续(占东南亚卫生项目援助总金额的10%),导致部分机构关停、人员裁撤。其中,缅甸和柬埔寨首当其冲,尽管美国的援助仅占这些国家援助总额的7%和6%,但它在健康和教育方面发挥着关键作用。[8]

由于政治、经济、社会和环境挑战,缅甸甚至在援助完全冻结之前就已经处于“严重的多重危机”中。[9]根据联合国人道主义事务协调厅(OCHA)的财务跟踪服务,联合国2024年对缅甸的援助计划中只有不到40%的资金到位,其中,近三分之一的资金来自美国,超过其后两个最大捐助方总和。[10]失去美国资金给缅甸民间社会、公共卫生和独立媒体带来巨大冲击。缅甸因长期战乱,经济陷入困境,同时所获得的国际关注不断减少,而USAID的撤出更令局势雪上加霜。尽管鲁比奥表示,拯救生命的人道主义援助将不会被冻结,但具体看,为难民提供服务的医疗保健中心已被勒令关闭,血液筛查等项目同样暂停。[11]此外,独立媒体ThanLwinKhet News主编苏(Su)表示她不得不自掏腰包支付工资,其团队成员甚至难以负担基本生活开支。[12]Mosaic Myanmar的创始执行董事昂科科(Aung Ko Ko)担心,如果援助3个月内不恢复,组织将不得不裁员,这将进一步削弱民间社会力量,加剧国家内部的两极分化。[13]

美国援助的削减不仅对缅甸人道主义状况造成直接冲击,也对东南亚其他国家和地区产生负面影响。在柬埔寨,美国暂停了每年近1000万美元的扫雷援助,导致当地数十万居民面临遗留地雷威胁,越南、老挝在内区域亦受到影响。[14]印度尼西亚、越南等国家的民主治理、反腐败、气候与环境、经济增长、教育及卫生等多个领域均产生较大的援助资金缺口。2024年美国向菲律宾提供1.7亿美元的资金,用于应对台风袭击后的紧急救援,同时支持其发展项目。作为美国在印太地区历史最悠久的盟国,菲律宾政府淡化了资金冻结的负面影响,强调其是非永久性措施。[15]

总体而言,当前美国对东南亚国家援助的急剧收缩不仅将进一步导致东南亚的民生恶化与社会危机,加深原有发展鸿沟,也将削弱美国在该地区的影响力。

中国的“补位”:援助潜力与行动

中国在2000年代跃升为全球主要发展融资国,2009年双边承诺总额首超美国,借助“一带一路”倡议,至2010年代中期已稳居全球最大双边债权国和基建合作方地位。[16]近年来,中国对东南亚的援助和投资显著增加,特别是在其“一带一路”倡议框架下,2015年至2022年,中国对东南亚援助总额为536亿,约占该地区总融资的20%,超过美国的99亿美元,重点是基础设施发展。[17]中国的援助形式主要为优惠贷款,用于支持该地区的重大基础设施项目,包括马来西亚、印度尼西亚和泰国的高速铁路项目等。根据洛伊研究所(Lowy Institute)东南亚援助地图2024年报告,中国是该地区基础设施融资的主要提供者,传统发展伙伴(指长期为该地区提供援助和支持的政府、组织或实体)继续共同主导融资总额(ODF),占2022年东南亚官方发展融资总额的90%。

中方援助通常不附带人权或民主条件,强调平等互利和尊重接受国主权。中国通过“一带一路”倡议、孔子学院与澜沧江—湄公河合作机制等倡议,传播人类命运共同体理念,不断加深在东南亚的经济、外交和文化影响力,提升软实力指数。虽然中国的援助更聚焦于长期基础设施项目,但其仍能够在紧急情况下即时提供人道主义援助。例如,新冠疫情期间,中国向东盟提供了大量医疗援助和疫苗。

面对美国留下的空白,中国“补位”行动将对东南亚地区产生深刻影响。第一,直接援助填补民生缺口。例如,在USAID冻结援助资金后,中国承诺向柬埔寨排雷行动中心提供440万美元援助,中心负责人亨拉塔纳(Heng Ratana)告诉《高棉时报》(Khmer Times),中国的援助将帮助清理超过3400公顷(8400英亩)的土地。[18]

第二,基建与战略投资深化合作纽带。印尼雅万高铁、泰国电动汽车产业链等标志性项目,既推动当地经济发展,也拉近双方在基础设施、技术创新和政策协同上的距离,构建起全方位、互利共赢的合作平台,为区域一体化进程注入了持久动力和信心。截至2025年,中国有价值约70亿美元的项目仍在实施中,覆盖基础设施、农业等多个领域。[19]

第三,公共外交提升好感度。“一带一路”倡议侧重于通过大规模资本投入和基础设施建设来推动经济增长,而全球发展倡议则聚焦于改善公共卫生、扶贫、绿色低碳、数字经济和创新等领域,旨在提升发展质量和社会效益,两者互为补充,各自发挥优势,有力塑造中国在周边外交中的良好形象。新加坡尤索夫伊萨研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)2024年民调显示,东南亚民众对华好感度已超过美国[20],且由于中国技术产品竞争力的提升以及美国在对外援助、加沙战争等问题上的外交失分,差距可能会进一步加大。

差异与挑战:中国能否完全替代美国角色?

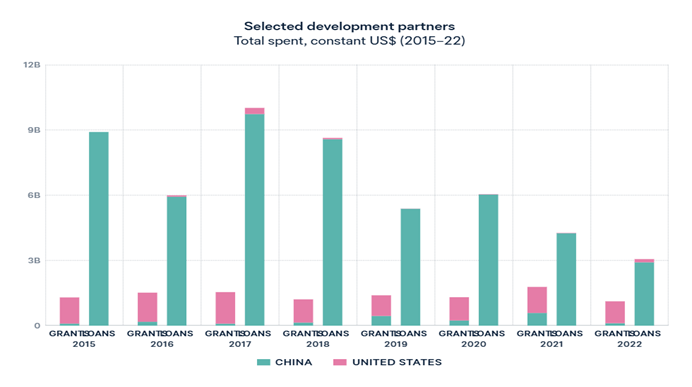

尽管中国具备援助潜力和切实可行的方案,但其援助模式与美国存在本质差异,换言之,中美援助“谈论的是不同的事情”。首先,中国对于东南亚的援助主要通过贷款方式,2015年至2022年贷款额为517亿美元,赠款方面提供19亿美元。而美国模式则相反,以93亿美元赠款为主,贷款份额仅占7%。(见图1)

图1 Source: Lowy Institute Southeast Asia Aid Map

其次,意识形态差异下,美国援助常附带民主价值观输出,而中国更强调“不干涉内政”和务实合作。例如,美国国际开发署的卫生项目常与非政府组织合作,推动地方治理并援助独立媒体和人权活动家,而中国更倾向于政府间直接合作。

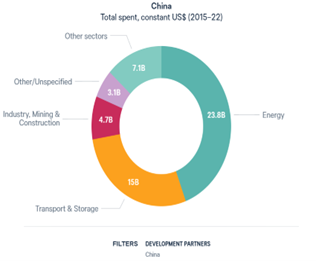

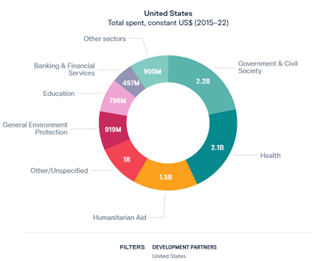

最后,两者的战略选择优先级不同,中国对东南亚的援助高度重视经济和硬基础设施,多数援助主要集中在能源、运输与存储、工业、采矿、建筑等部门。而美国的援助优先考虑软基础设施,重点关注政府与公民社会、健康、人道主义援助、教育、环境保护等领域(见图2/图3),这凸显了它们与该地区在发展合作中的不同优先事项。例如,中国在2015—2022年间的能源援助为238亿美元,主要包括对发电站、输电线路、管道和发电厂等大型项目的贷款,而美国在这一领域的援助金额只是中国的一小部分,集中在技术援助、监管改革和可再生能源方面。中国的发展合作采取了更加务实的方式,将援助作为经济合作的延伸,强调互利共赢而不仅是单边援助。[21]

图2/图3 Source: Lowy Institute Southeast Asia Aid Map

此外,尽管中国的援助方式在东南亚国家中受到欢迎,但也引发部分东南亚学者对于中国影响力、接受国财政负担与债务风险的担忧。并且近年来,由于国内经济结构的优化调整、外国贷款的低经济回报和还款问题以及对“一带一路”倡议与全球发展倡议的调整,中国在基础设施融资方面变得更加谨慎,对东南亚地区援助金额由2015年的90亿美元下降至2022年的30亿美元。[22]

鉴于这些差异和挑战,中国的援助可能无法直接替代美国援助,特别是在人道主义、公民社会和基于赠款的发展项目领域,东南亚国家可能需要寻找其他援助来源,或调整发展优先级。且考虑到美方将大量资源投入到基于意识形态的倡议、民主治理、LGBTQ、多样性、包容性和气候变化上,中国可能会倾向于将更具政治或意识形态导向的项目留给该地区其他合作伙伴,如欧盟、澳大利亚、日本或亚洲开发银行。

地缘格局重构:东南亚的机遇与风险

美国的撤退为中国提供了扩大影响力的窗口,加速东南亚权力格局的洗牌,但东南亚国家也在谨慎平衡,既肯定中国投资的经济价值,也强调“不选边站”的外交立场,不想把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)24年民调显示,59.5%的东南亚受访者认为中国是经济上最有影响力的国家,但仍有45.5%的人担心经济或军事威胁。[23]

在东南亚发展融资格局中,传统与新兴主体共同构建起多层次援助体系,通过差异化策略推动区域可持续发展。日本、韩国和亚洲开发银行持续在东南亚保持活跃,可以通过增加援助预算提供帮助。继中国之后,日本是最大的非机构发展融资提供者,2015—2022年间其对东南亚援助总额为343亿美元,长期资助柬埔寨排雷等项目。韩国贡献228亿美元,其次是德国、美国和澳大利亚,资金分别为101亿、99亿和72亿美元。亚洲开发银行作为排名第二的援助主体,投资419亿美元资金支持东南亚国家治理、产业链升级、能源转型、气候融资和旅游业振兴,帮助东南亚经济体走上可持续发展的道路。该地区的新合作伙伴也纷纷涌现,包括总部位于沙特阿拉伯的伊斯兰开发银行(Islamic Development Bank)(每年提供约2.25亿美元的非优惠贷款,接受国主要有印度尼西亚)和印度(每年集中向缅甸提供约7300万美元的援助赠款)。[24]

在特朗普政府“美国优先”政策持续深化的背景下,美国系统性退出包括国际货币基金组织和世界银行在内的国际多边机制的倾向引发了其他国家的担忧[25]。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)缺席二十国集团(G20)会议更是加剧了人们的焦虑,此举可能会重塑全球资金流动,对东南亚地区造成严重后果。目前来看,美国的“退出外交”不是暂时的,而是更广泛脱离接触的前兆。而中国势必会在东南亚地区发挥更大影响力,并引起“全球南方”国家的共鸣。因此,东南亚国家应该做好准备,抵挡特朗普政府不可预测的行为,坚持“东盟中心地位”,建设性地同中美双方对话,通过区域与次区域合作,深化同其他印太国家和中等强国的伙伴关系。

结论与展望

综合来看,中国“资金+基建+技术”的组合可以部分填补美国暂停对外援助在东南亚留下的空缺,其区域影响力因此可能进一步上升,尤其体现在湄公河次区域与印度尼西亚。但在人道主义援助和基于赠款的项目上,中国无法完全替代美国在该地区的作用。东南亚国家在失去美国援助的情况下,可能会转向中国,但出于对债务和地缘政治风险的担忧,其在这一过程中将保持谨慎态度。未来,东南亚地区需要更多样化的援助来源,以平衡发展和主权之间的关系。区域国家可以与亚洲开发银行和日本、韩国等传统捐助者加强合作,以避免对大国的过度依赖。

在这种多元竞争与风险并存的形势下,区域内援助格局正经历深刻变革,也为中国调整国际合作策略、探索全新援助模式提供了前所未有的契机。中国的国际发展合作理念植根于实践导向的互利共赢原则,既服务于国内高质量发展需求,又注重提升伙伴国家的内生发展动力,形成了与美国传统援助模式相区别的“发展共同体”范式。对于粮食安全、气候变化、卫生和疾病控制等全球非传统安全威胁,中国往往倾向于通过多边组织采取行动。要真正填补美国留下的软实力缺口,中国需在民生领域展现更持久的承诺,更多地关注教育、卫生和当地社区福利,并应对复杂国际竞争态势和区域国家的复杂诉求。这场博弈的结局,或将重塑亚洲乃至全球的发展援助范式。

编:陈希妍

审:孙成昊

(本文仅代表作者个人观点,与清华大学战略与安全研究中心立场无关。引用、转载请注明出处。)