王缉思:清华大学战略与安全研究中心学术委员,北京大学国际关系学院教授、国际战略研究院创始院长

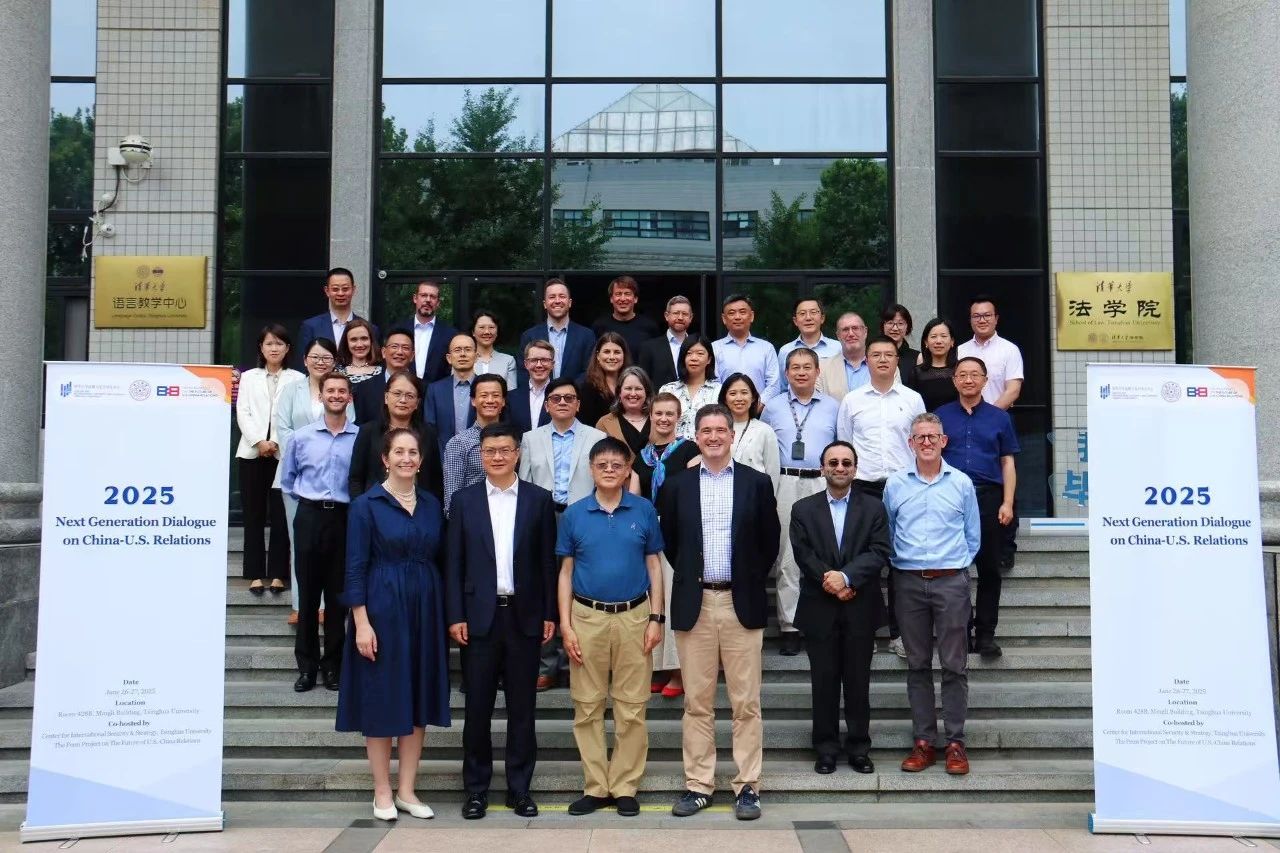

【编者按】:6月26-27日,清华大学战略与安全研究中心(CISS)与美国宾夕法尼亚大学未来中美关系项目联合在京举行“中美新生代学者论坛”。会议期间的6月26日中午,CISS学术委员、北京大学博雅荣休教授王缉思应邀与会发表了午餐演讲。王缉思教授分享了他过去几十年在中美人文交流方面的经历、故事与思考,并且回答了与会的中美学者的提问。在中美人文交流仍然面临诸多困难的背景下,王缉思教授的发言引人思考,鼓舞人心。在征得王缉思老师的同意后,现将午餐演讲及问答的部分内容翻译整理如下,与读者共享。

达巍:今天会议的午餐演讲环节,我们非常荣幸地邀请到王缉思教授来与大家交流。我想我不需要太多介绍王老师。他是北京大学国际战略研究院创始院长、北京大学博雅荣休讲席教授,也是中华美国学会荣誉会长。我还想特别提到的是,王老师是我们清华大学战略与安全研究中心(CISS)的学术委员,一直十分关注和支持我们中心的工作。

在我从事美国研究的二十几年的时间里,王老师一直是我的师长和同事,是我非常敬重的人。我敬佩王老师的不仅是他深厚的学术造诣,更是他的人格魅力、开放态度,以及他对促进中美对话与交流的热情。当我邀请王老师来参加今天的研讨会时,说实话,我不太确定他是否有时间。他非常忙碌,我也有点担心会不会给他增加太多的工作负担。让我惊讶的是,他几乎在一分钟之后就回复了我并且答应来今天的会议做午餐演讲。我猜想,他之所以这么快答应来参加今天的活动,可能是因为这是一次“新生代中美学者”的对话,王老师对年轻学者总是非常支持。他不仅在学术上给予了我个人很多帮助,我相信也同样支持和帮助了今天在座的许多中国学者。

至于王老师今天要分享的内容,他告诉我将会讲述自己在过去数十年参与中美交流的亲身经历。我想我不应该占用王老师太长的时间,现在还是把时间交给王老师。在演讲之后,我们还会有一个问答环节。

王缉思:谢谢达巍的介绍,你刚才的介绍让我感觉自己好像比实际年龄还要大了!我真希望自己能和你们是同一代人。

今天我并没有准备正式的书面的演讲稿。最近哥伦比亚大学出版社出版了一本新书叫《当中国人遇见美国》(Chinese Encounters With America),大家有兴趣可以买来看一看。这本书里有一章是关于我的。写我那篇文章的作者是我的老朋友兰普顿(David M. Lampton),两天前他刚到北京看我,还带来了家人和两个孙子。我想分享的就是一些自己几十年间与美国人交往中的经历与思考。

人们常常问我:你怎么看美国人,尤其是他们对中国的态度?从政治上讲,有的美国人可以说是“亲华”的,也有的是“反华”的。通常的观点是,我们要和“亲华”的美国人走近一些,而与“反华”的保持距离。但我并不这样看。我也认识一些对中国并不算友好的美国人,我希望对中国持批评态度的人能更好地了解普通中国人。他们有的人还是和我保持距离,说实话,我也不在意。这就是我的一种人生哲学。为什么呢?因为我觉得,评价一个人不能只凭他的政治观点或标签。

有人引用过美国总统林登·贝恩斯·约翰逊(Lyndon Baines Johnson)说过的一句话,我原文照录:“在我整个职业生涯里,我始终秉持这样的个人理念:首先我是一个自由的人,其次是一个美国人,然后是一个公共服务者,最后才是政党成员。”我赞赏这种说法,但在中国情况不同。要让我来描述自己的立场,我会说:第一,我是中国共产党党员;第二,我是学者;第三,我是中国人。我想我可能永远不会、也不应该成为约翰逊所说的那种西方自由主义意义上的“自由人”。我们能看到中国与美国的不同之处。

尽管彼此不同,我们还是可以了解彼此的相似之处。归根结底,我们都是人类。我们当然是各自国家的公民,忠于自己的国家,但同时也应该能容忍对方的政治观点。这是我一直努力实践的。

当然,有时候我和一些美国同事也会有分歧,甚至冲突。我在这里与你们分享我的一个故事。

1990年,迈克尔·奥克森伯格教授(Michel Oksenberg)邀请我去密歇根大学做访问学者。那是1989年北京的政治风波之后不久,中美关系很紧张,一些在美国的中国留学生选择不再回国,但我还是决定去密歇根。

几个月后,奥克森伯格去了一趟中国。回来之后,有一天他突然问我:“你打算怎么办?你真的还回中国吗?”我当时觉得有点生气,毕竟他之前说会帮我安排在密歇根大学的研究和教学,现在好像不信任我了,在考验我。我很坦率地告诉他:“如果你不信任我,不觉得我是认真的学者,我可以立即回国,或者去别的地方完成访问。”第二天,我和我的朋友李侃如(Ken Lieberthal)谈了这件事,说我很不高兴被奥克森伯格怀疑。李侃如答应帮我和奥克森伯格说说。

那是个周五下午。之后我过了一个很不愉快的周末,总想着这事儿。到周一,奥克森伯格请我一起吃午饭。平时我们吃饭都是AA制,简单吃点,但那次他坚持请客。他告诉我,他尊重我以及我的决定,我们之间也解开了误会。那次之后,我们成了特别好的朋友。他还告诉学生说:“我尊重王缉思,因为我们都是民族主义者——都深深热爱自己的国家。”这段友谊我一直铭记在心。

2001年初,我收到他的电子邮件,说他得了癌症。当时我在华盛顿,我特意绕道去斯坦福看他,我们还开了个小型研讨会。那天下午告别时,我们俩都流泪了,因为我们都知道那可能是我们最后一次见面。

这些年,我和很多美国学者都有这样的友情——像约瑟夫·奈(Joseph S. Nye, Jr.)、亨利·基辛格(Henry Kissinger),还有一些年轻学者。但同样真实的是,我很少接触到普通美国人,比如工人、农民、出租车司机。这是我的局限,因为没能真正全面理解美国社会和政治,也因此犯过一些判断错误。我到现在还在学习,也希望能通过和在座各位这样的对话继续学习。

这些就是我的一些个人感想。非常感谢大家,也欢迎提问。

达巍:好的,非常感谢王教授与我们分享这些故事,讲述了您从年轻时起与形形色色美国人交往的经历,真的非常精彩、感人。现在我想把提问和讨论的机会留给大家。我看到是马瑞欣教授(Neysun Mahboubi)第一个举手,请您先提问。

Neysun Mahboubi:王教授,非常感谢您今天能来参加我们的讨论——真的是莫大的荣幸。这是我第一次见到您,今天能在这里与您见面,我感到格外高兴。这次研讨会其实是我和达巍教授在清华大学组织的第四次这样的活动。我们一直在努力把中美学者聚到一起,开展有意义、深入的学术对话,而大家都知道,疫情期间要做到这一点难度非常大。

实际上,在疫情期间,我所知道的,真正还在坚持推动人文交流的,只有您和美国战略与国际问题研究中心的甘思徳(Scott Kennedy)。我特别好奇:在那段国际旅行非常困难的时期,是出于什么动力,让您依然坚持亲自去华盛顿,也把Scott带到中国来?因为虽然我们做的事情也很不容易,但我觉得您和Scott在疫情最严重的时候所做的努力更是难上加难。我非常想听听您怎么看,是怎样的动力让您在那个阶段依然坚持把这些交流延续下去的?

王缉思:谢谢。甘思徳和我是多年的朋友——虽然没有我和李侃如或兰普顿那么久,但依然是很好的朋友。他建议我们应该见面,我也同意应该去美国和他会面。

当时我的想法其实很简单:我已经两年没去美国了,非常怀念在那里的时光,也想念我的朋友们。我觉得,如果我还想称自己是“美国问题专家”,那就必须亲自去美国,亲耳听一听当地人的真实想法。从那以后,我基本每隔半年就尽量去一次美国。我一直认为,如果我在中国待超过半年不去美国,就无法真正理解美国这个国家。只有面对面地与美国人交流,才能真正感受到美国政治和外交的脉动。这是我的决心,尽管过程中也遇到很多困难。

比如,那次旅行我还带着一个年轻助理。在机场我被拦下,大约等了五个小时。边检人员很客气地问:“我们知道您是谁,但您要去华盛顿见谁?”我解释了,但他们似乎并不太关心细节。接着又问:“您还要去纽约吗?”我说是的,他又问:“那您在纽约要见谁?”我心想是不是该提个大人物的名字,所以我就提到了我那次要去见的亨利·基辛格。可是边检人员却说,“谁是亨利·基辛格?”他并不知道基辛格是谁。

在等待期间,我和他说:“你有你的工作,我也有我的工作,我理解,但等待真的有点久了。”最后他们让我走了。临走时我看到那位边检人员胸牌上的名字不像典型的高加索人种的美国人的名字,更像是少数族裔的。我并不在意,也没有把它当作个人冒犯。我理解他们在做自己的工作,而我也在做我的工作。对我来说,这不是个人恩怨,而是中美关系整体恶化的一个缩影,这是我工作中必须面对的现实。我的使命一直是保持与美国同行的联系。即使经历这样的事,也没有让我打退堂鼓。

达巍:谢谢王老师。我想今天在座做的很多中国学者,比如像今天在场的谢韬、邵育群、还有我自己,我们在入境时也都有您类似的经历,虽然我们的时间都没有您那么长。好,接下来我们继续。我看到接下来是Joshua,然后是Ali,再是Carl。请 Joshua 开始提问。

Joshua Busby:非常感谢王教授的分享。我想请教一下关于霸权更替(hegemonic transition)的问题。我们前两天在美国大使馆的讨论中也提到过这个问题:从历史上看,大国领导权的更替多数都没有和平收场。当然也有例外,比如20世纪初美国取代英国时,由于两国体制相似,还算比较平稳。展望未来,也许美国还能“霸权更新”,但更有可能的是进入一个两极格局的时代。我想听听您怎么看待这场霸权转移的进程。更具体地说,作为个体学者,我们怎样利用自己有限的影响力,尽可能让这种转变不要以大国冲突甚至战争收场?

王缉思:我的诚实回答是,我不知道。因为历史上其实没有多少可以直接借鉴的案例。唯一稍微能类比的,可能就是美苏冷战——两个大国之间意识形态差异非常大的竞争。那场冷战的结局是苏联的解体——不仅是苏联共产党和政府垮台,而且整个国家也分裂了。

当我想现在这场美中战略竞争的“终局”时,我个人发自内心的直觉是:我可能看不到那一天。上一次冷战持续了43年,而从冷战结束到现在也才30多年。

一种可能的结局是:两国达成某种妥协,继续作为两个大国竞争,但避免发生战争——特别是热战或核战争。这可能是最好的结果。还有其他一些可能的结局则更加可怕。在中美之间的霸权转移或更替上,我并不认为哪一方会彻底崩溃,但双方也都可能出现国内的问题。有人认为美国已经开始衰落,主要是因为美国的国内政治原因。

在中国,很多人包括我的一些朋友,都觉得美国是个很坏的国家。美国大概也有人这样看中国。这就是我们今天面临的:互信已经被严重侵蚀,而且可能还会持续很多年。十多年前,我与李侃如一起写过一篇文章,谈中美之间的“互疑”。从那以后,中美关系只是在更快恶化。能不能逆转?老实说,我觉得很难。中美关系可能会在好转之前继续恶化,而最终的结果也非常不确定。

总之,我的简单答案还是:“我不知道。”因为这不仅取决于双边外交,还取决于中国能不能把自己内部治理好,也取决于美国自己能不能把国内问题处理好。说实话,相比于中国,现在我对美国国内政治更加感到担忧。

Ali Wyne:非常感谢您,王教授。我就不用麦克风了。能见到您真的非常荣幸,也谢谢您愿意下午抽时间和我们交流。我本来还以为——而且其实我也会很感兴趣——您会做一场更传统的演讲,谈谈塑造美中关系的结构性力量以及大国地缘政治的大背景。但让我特别感激的是,今天您鼓励我们更多去思考战略竞争对普通人的影响。我觉得您分享的那些亲身经历非常有力量,也提醒我们:虽然我们平时谈论地缘政治时用的都是抽象的概念,但这些动态最终影响的是真实的人——无论在美国、中国,还是世界其他地方。

基于这个,我想问一个假设性的问题。您提到过美中双方都存在很多误解——对彼此社会和经济的误读。如果您今天这场分享,不是对下一代学者,而是面对一群美国高中生和一群中国高中生,您会跟他们说什么?

具体来说,您觉得普通美国人对中国的经济和社会有哪些最大的误解?反过来,中国年轻人对美国经济和社会又有哪些最大的误解?如果面对面跟他们说,您最想传递的核心信息是什么?

王缉思:这个问题我也想过很多。有一个话题我本来有点犹豫要不要提,就是宗教和文明的问题:到底有多少中国人真正意识到,大多数美国人是有宗教信仰的?很多人信基督教,也有人信伊斯兰教,还有其他不同的信仰。这种宗教责任感和世界观,常常会影响他们怎么看待中国的人权、涉藏或涉疆等问题。他们的观点不仅仅来自政治立场,也来自内心深处的宗教信仰。

相比之下,大多数中国人并没有同样意义上的宗教信仰。宗教在中国社会的核心地位,远远不如在美国那么重要。这也导致我们往往难以真正理解美国人为什么会那么看待中国。

而在美国这边,也有误解。美国人常常会问,中国人心里真正的信仰到底是什么?大家究竟有没有一个真正共享的信仰体系?

同时,我自己也对当今美国的价值体系有疑问。比如说,特朗普跟在座大多数美国人真的有一样的核心价值观吗?我真说不准。而且我越研究现在的美国,越觉得困惑。

所以说,双方都存在很多不确定性——不仅仅是政策层面,而是关于人们内心真正相信什么。这也正是让彼此理解变得如此困难的地方。

Carl Minzner:非常感谢您今天抽时间与我们交流,王教授。我的问题其实不太是关于中国与美国的关系,而是关于中国与世界其他地方的关系。之前,达巍教授提到,中国似乎在探索一种新的定位,考虑在与美国关系日益复杂的情况下,中国在世界上的角色应该是什么样。我想问您:您是否同意达巍教授的这种判断?其次,如果情况确实如此,历史上似乎有两种中国可以选择的模式。一种类似明朝:自给自足、内向收缩、限制对外接触;另一种更像唐朝:保持对世界的开放,鼓励交流和流动——不一定以美国为中心,但可以加深与非洲、东南亚等地区的联系。我的问题是:在“明朝式”的封闭道路,和“唐朝式”的更广泛但不以美国为中心的全球化道路之间,您觉得中国更可能走哪条路?

王缉思:这是个非常深刻的问题。说实话,我没有从历史朝代的角度深入想过,因为我并不是特别研究中国历史,尤其不是唐宋这些朝代。我更关心的是您提到的核心问题——中国与世界其他部分的关系,而不仅仅是中美关系。

就这一点,我完全同意:中国必须和全世界保持接触。您特别提到除了美国以外的关系,我非常认同。我自己也尽量不只去美国。比如就在上个月,我去了匈牙利、罗马尼亚、捷克和斯洛伐克。那里的生活方式让我很感兴趣——既不像西欧,也不像美国,但他们同样重视经济发展、创新、尝试新事物。

从这个意义上说,我也觉得中国需要不断接受新事物和保持开放。即使是我个人,有时也会觉得对新变化有点抗拒,但我知道我们必须适应。不是说一切新东西都一定好,但有些变化是必须的,这也是现代社会的一部分。

总的来说,我不赞同中国应该彻底内向、只靠自给自足的说法。我们需要贸易、交流和妥协——不仅仅是和美国,也包括全球南方、邻国及世界其他地方。简而言之,我觉得中国的命运不能只由中美关系来定义。我们必须把视野放宽到更多国家,在更广泛的国际体系里找到自己的位置和身份。

马颖毅:非常感谢您,王教授。您分享的那些与美国学术交流的个人故事和经历让我深受感动,也非常钦佩。我的问题是想请教您,您对当下中国大学生对于学术交流的态度和看法的观察。不仅仅是和美国(我们都知道,中美之间的障碍现在确实很高),也包括更广泛意义上的对外交流。结合您与学生长期的接触和观察,您觉得今天中国大学生是怎样看待中国、看待外部世界,以及他们自己在其中扮演的角色的?谢谢您。

王缉思:我的个人感觉是,现在很多年轻人其实还没有真正意识到近几年中美关系恶化的程度有多么严重。

关于出国留学,签证难确实是一个因素。但更重要的是,现在的年轻人还需要考虑家庭、未来发展的各种因素。在我看来,几乎可以肯定的是,中美关系不会再回到从前,甚至可能会更糟。这是这一代人需要真正面对的问题。我希望我的学生能有很好的教育背景和全球化视野。如果他们来问我个人意见,我会让他们好好想想:要考虑家庭、父母和自己的未来。我会建议谨慎地思考,要对未来的中美关系有清醒的认识。

从积极的方面看,现在人的寿命普遍更长了,可以享受更长的生命。所以就算他们把去美国的时间推迟到50岁甚至70岁,也仍然有机会去国外体验生活。

Neil Thomas:谢谢王教授,您的见解非常深刻,也非常宝贵。说到寿命,我想您研究美国的时间可能比今天在座的很多美国人的年龄都长。所以我很好奇,想请教您对特朗普的看法。他显然在中美关系中扮演了非常重要的角色。除了政治层面,我也想听听您更个人化、更直观的感受——从您长期研究和生活在美国的经验来看,您觉得特朗普是美国社会的一个“异类”,还是某种更广泛社会现象的反映?您怎么看他这个人,以及他所代表的那些趋势或力量?

王缉思:虽然很难完全定义什么是“正常”,但特朗普确实是一个例外,而不是常态。我并没有和很多特朗普的支持者交谈过,但有一个不喜欢特朗普的人跟我说过,特朗普身上有一种个人魅力——这点我同意。他确实能吸引大量关注,也确实在许多美国人当中非常受欢迎。这是一个必须面对的现实。

特朗普本人其实没有变,他很多年来就是这样一个人。真正变化的是社会——比如贫富差距的扩大、种族关系的演变、以及所谓“政治正确”观念的变化等。这些复杂因素都助推了他的吸引力,也让美国社会面临更大的政治挑战。

Elsa Kania:非常感谢王教授今天来到这里,与我们分享您的经历,真的非常荣幸。我想接着刚才关于特朗普的问题,想请您谈谈您对他在台湾政策上的看法。我记得您在他上任初期就曾经评论过这个话题,我很好奇现在您是否对美台政策的走向和台湾问题在中美关系中的作用有了新的看法。我还想特别请您从更历史的角度谈谈:台湾问题在过去几十年中是如何影响中美关系的?从历史经验中我们能学到什么?毕竟我们可能正进入一个更动荡的时代。

王缉思:特朗普第一任期在还没正式就任总统前接到了台湾地区领导人蔡英文的电话,中国方面提出了抗议。之后特朗普召开了一个内部会议,和他的中国事务顾问们讨论比如“三个联合公报”等问题。特朗普的回应大意是:“我们是可以做交易的,我们可以拿台湾问题和中国打牌。”我觉得这确实反映了特朗普的思路。我想特朗普他其实并不了解中国,也不怎么了解台湾地区,但他可能会觉得可以和中国做个交易。

有一个很严肃的问题是,能不能和特朗普在台湾问题上做个交易。我个人觉得这是不可能的。我知道特朗普虽然很有权力,但也有他的局限性。他可能能在贸易问题上、比如稀土换技术之类做交易,但像台湾这样的战略问题,我不认为能拿来交易。而且我也不觉得台湾的命运是美国可以单方面决定的。

我认为,历史上发生过很多波折,但本质上台湾问题不是可以通过简单“做交易”解决的。

达巍:好的,那今天的主旨演讲就到这里。非常感谢王教授非常慷慨地和我们分享了他的经历、见解和智慧。对我来说,也相信对在座的许多人来说,这次对话都会让我们记忆深刻,非常感谢。接下来请大家和我一起鼓掌。谢谢大家!

(翻译整编:李海瑄)