内容提要

政治经济周期理论通常认为,出于维护自身政治利益的考虑,在任总统选举前夕通常有动机刺激经济发展,以便在选举中获得连任。但与此一般认知不同的是,在1989至2014年间,伊朗的经济增长共经历了6次大幅波动,而大幅增长阶段大都出现在总统选举周期的第1-3年,大幅下降阶段大都出现在该周期的第3-4年。为了解释这一经验现象,本文首先针对伊朗经济增长波动,归纳了三种与选举周期无涉的常规分析视角,并分别评析了它们的主要解释不足。其次,笔者以伊朗后霍梅尼时期最高领袖与总统之间的“合法性竞争”为中心,构建了对选举周期经济增长反常波动的解释逻辑。最后,以拉夫桑贾尼总统的第一任期作为典型案例来检验和阐释上述解释逻辑。

关键词

合法性竞争 增长波动 伊朗政体

作者简介

刘岚雨,清华大学国际与地区研究院助理研究员

电子邮箱:

yaahoo@mail.tsinghua.edu.cn

陈琪,清华大学国际关系学系教授、战略与安全研究中心秘书长

电子邮箱:

chenqi@mail.tsinghua.edu.cn

一、问题的提出

1988年7月20日,长达8年的两伊战争结束;翌年6月3日,拥有超凡个人魅力的最高领袖鲁霍拉·霍梅尼去世,伊朗伊斯兰革命由此步入“热月”[1],国家进入到正常化的发展阶段。面对民众对物质财富和幸福生活的期盼,后霍梅尼时期的伊朗历届政府都强调将工作重心放在经济建设上。在哈希米·拉夫桑贾尼的总统任期,“经济建设”、“发展”和“幸福生活”成为主流政治话语。[2]时任外交部长阿里·阿克巴尔·韦拉亚提公开宣称,经济的重要性已经压倒了政治的优先性。[3]在拉夫桑贾尼之后,哈塔米政府、内贾德政府和鲁哈尼政府也都将提升经济和民生放在了政府工作的核心位置。此外,作为国家最高政治权威的继任最高领袖阿里·哈梅内伊也展现出对经济发展的高度重视,一再强调要实现制造业的繁荣发展,指示政府应通过提升国内生产能力和发展知识经济开创“先进的伊朗伊斯兰模式”。[4]总之,随着政治统治合法性基础从意识形态向绩效的转变,经济绩效成为伊斯兰共和国合法性的主要来源。

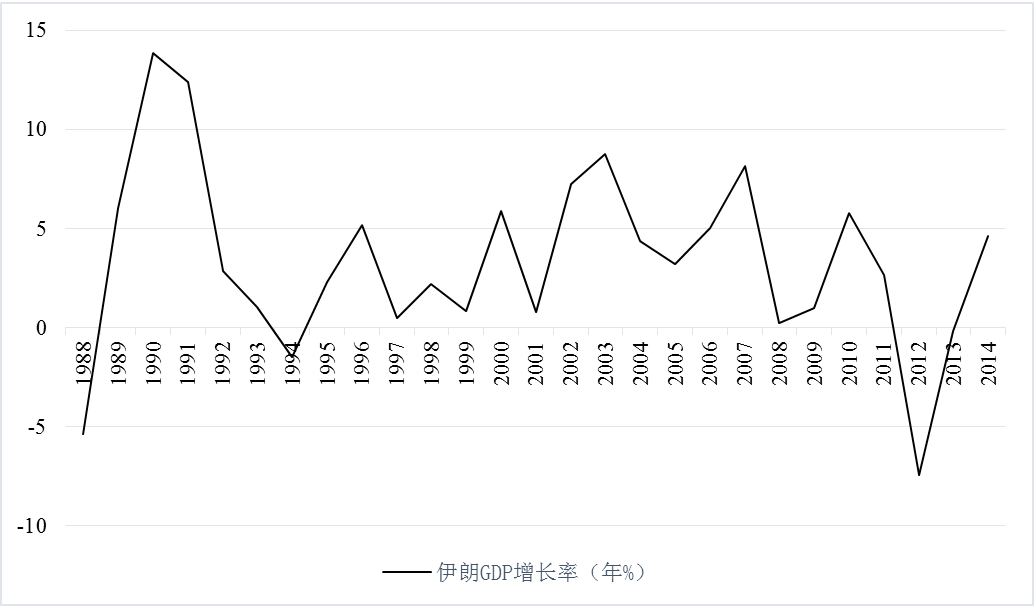

尽管上至最高领袖和总统,下至内阁部长都对经济发展予以充分重视,但后霍梅尼时期的经济非但未出现稳定提升,反而历经了多次大幅波动。在1989至2014年间,伊朗GDP增长率共出现了6次大幅度波动,在1992-1993年、1997年、2001年、2004-2005年、2008年和2012年出现了经济增长率的大幅下降,分别同比减少了9.584、1.795、4.691、5.079、4.36、1.185、7.905和10.086个百分点;在1989-1990年、1995-1996年、1998年、2002年、2006-2007年、2009-2010年、2013-2014年出现了经济增长率的大幅上升,分别同比增加了11.417、7.813、3.795、2.859、1.696、6.487、1.81、3.156、0.756、4.791、7.246和4.797个百分点。有趣的是,这一时期的经济增速波动与总统选举周期[5]的年份变化呈现出密切的相关性,GDP增长率的大幅上升都出现在总统选举周期的第1-3年,而大幅下降无一例外地发生在总统选举周期的第3-4年(见图1)。

之所以说是大幅波动,我们是将伊朗的GDP增长率波动与同一时期世界经济危机时的世界GDP增长率波动对比后得出的,因为通常认为经济危机时世界经济增长会出现较大幅度的波动。1989年以来发生了两次较大规模的世界经济危机,分别在1998和2008年。1998年世界经济危机时,世界GDP增长率从1997年的3.683%下降到1998年的2.53%,减少1.153%,之后增长率出现回升,1999年和2000年的GDP增长率分别为3.243%和4.384%,分别同比增加了0.713%和1.141%。2008年经济危机时,世界GDP增长率从2007年的4.319%先后降至2008年的1.851%和2009年的-1.679%,分别同比减少2.468%和3.53%,2009年后世界经济增速回升,2010年增至4.299%,同比增加5.978%。[6]可见,年经济增长率减少1.153个百分点,增加0.713个百分点就可以被认为是经济增速出现了较大幅度的波动,而伊朗1989年后经济增长率减少最少的一次也有1.185%,增加最少的一次也有0.792%,因此称伊朗出现的经济增长波动为大幅波动是相对合理的。

经济随政治周期波动并非伊朗独有的现象,在美国等存在周期性选举的西方国家也有类似现象,已被概念化为政治经济周期(political business cycles),用来描述政治过程引发的经济周期性波动现象。[7]诺贝尔经济学奖得主威廉姆·诺德豪斯指出,在民主政体下政府行为受到私人利益的驱动,只关心自己能否连任。[8]他发现政府在每一届任期内的政策模式是有规律可循的,即在任期之初采取相对紧缩的财政政策,而在临近选举前采取宽松的财政政策。政府之所以这样操控经济,是因为根据菲利普斯曲线政府能够通过在短期内提升通胀率来刺激生产率,进而加快经济增速并增加就业,而选民在看到良好的经济表现后会增加对现任政府治理能力的信任,现任政府连任的概率因而得到提升。[9]然而,诺德豪斯的选举周期理论并不能解释伊朗选举周期经济增速所出现的变化,因为在伊朗临近选举前经济增速明显放缓,而在选举后经济增速显著提升,这与政治经济周期理论的预判截然相反。

| 图1 伊朗GDP年增长率波动图(1989-2014)

资料来源:The World Bank。[10]

从后霍梅尼时期的伊朗政治体制来看,伊朗政体与美国政治的主要区别在于,伊朗存在一个凌驾于共和制度之上的最高领袖及其领导的教权体系。抛开教权体系,伊朗的政治制度类似于美国的总统制,伊朗总统由选民直选产生,总统领导政府内阁负责处理国家的行政和外交事务,总统可以连续连任两届并且总是积极寻求连任。如此来看,伊朗历届政府出于连任和自身政治利益的考虑,理应会像历届美国政府那样操控经济增长。那么,到底是什么原因导致伊朗总统选举前的经济增长变化总是有悖于在任政府的利益?又该如何理解1989-2014年间伊朗总统选举周期重复再现的经济增速反常波动呢?这是本文试图回答的问题。

二、既有关于伊朗经济波动的解释及其不足

在给出伊朗经济增速反常波动的解释机制前,笔者对研究1989-2014年间伊朗经济波动的既有文献进行了回顾,归纳出三种与选举周期无涉的常规分析视角,分别是全球油价波动论、经济制裁说和派系竞争的视角。以下作者将对上述三个视角分别进行介绍,并评析它们在解释伊朗总统选举周期经济增长反常波动时存在的不足。

(一)全球油价波动论

石油产业是伊朗国民经济的命脉,石油出口收益是伊朗外汇收入和政府收入的最主要来源。由于石油收入对于伊朗经济发展至关重要,有学者对国际油价的波动如何影响伊朗经济增长进行了研究。伊朗学者梅赫拉拉(M. Mehrara)和卡迈朗(N.O.Kameran)的研究与经济学家默罕默德·里萨·法勒扎内干甘(Mohmmad Reza Farzanegan)和冈瑟·马克沃特(Gunther Markwart)的研究共同指出,国际原油价格波动对伊朗经济增长存在显著影响,梅赫拉拉甚至认为油价波动是影响伊朗GDP波动的决定性因素。[11]法勒扎内干甘的研究选取了人均GDP、汇率、通胀率、实际公共消费支出和实际进口五个宏观经济变量作为观察变量,通过向量自回归模型处理后发现,上述宏观指标在1989至2006年间同原油价格波动方向一致,以此证明伊朗经济波动同油价变化密切相关。此外,伊朗学者萨迪克等人(S.K. Sadeqi et al.)的研究发现,频繁的油价波动对GDP的增长有着负面影响。[12]

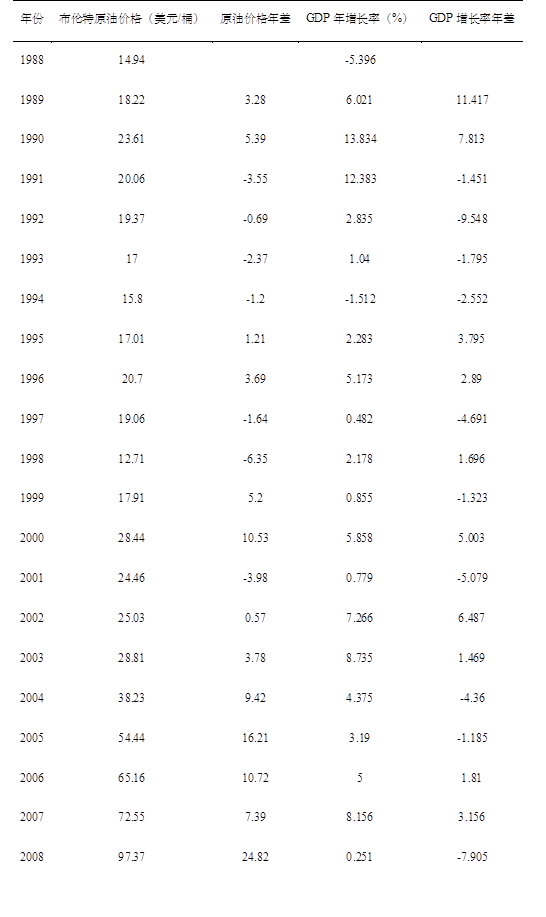

尽管上述研究都指出国际原油价格波动与伊朗经济增长变化间存在相关性,但油价波动不仅无法解释1989年以来所有的经济波动,更不能有效地解释伊朗总统选举周期出现的经济增长波动。笔者将1988-2014年间伊朗的GDP增长率和布伦特原油价格作比对后发现(见表1),在26个年份中有16个年份油价和GDP增长率呈现出同向变化(1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、2000年、2001年、2002年、2003年、2006年、2007年、2010年),在其余年份油价与GDP增长率呈现出反向变化。这表明,油价并非决定伊朗经济增长的唯一要素。此外,油价也不能对伊朗选举周期出现的经济波动作出充分解释。在第9、10、11届总统选举前两年内出现了油价增长但GDP增长率下降的现象;在其它几届总统选举前尽管油价和GDP增长率变化方向一致,但油价变化幅度和GDP增长率的变化幅度之间差异显著,GDP增长率的波动幅度远大于油价的波动幅度。

(二)经济制裁说

自1979年11月伊朗人质危机事件以来,伊朗一直遭受来自西方国家的经济制裁,经济制裁早已是影响伊朗经济发展的一个常量。虽然学界在经济制裁是否能够有效改变伊朗政治行为上存在分歧,但在经济制裁制约了伊朗经济发展这一观点上具有共识。牛新春认为,伊朗经济的主要特征是出口原油和进口消费,是典型的食利国家。[13]这种国家的经济对进出口严重依赖且缺乏独立,因而易受西方经济制裁的影响。[14]孙立昕指出,联合国安理会针对伊朗核计划与导弹研发活动的制裁和美欧对伊采取的单边制裁措施对伊朗经济造成了沉重打击,导致石油收入锐减、货币大幅贬值、对外贸易困难并对石油工业造成了巨大负面影响。[15]

经济制裁并不能有效地解释1989年以来伊朗总统选举周期出现的经济波动。贾汉吉尔·奥姆兹加尔(Jahangir Amuzegar)的研究发现,1989-1997年间伊朗的经济下行与美国的制裁并无显著关系,主要是经济管理不善和低生产率所致。[16]也有研究指出,从经济增长率、恶性通货膨胀等主要经济指标来看,制裁造成的直接影响并不明显。[17]法勒扎内甘的研究发现,仅在美国和欧洲在2010年连续发起针对伊朗核心金融机构和石油工业的制裁后,制裁才对经济增长产生明显的负面作用。[18]总之,经济制裁或许能部分地解释2011和2012年伊朗GDP增长率的下降,但作为影响伊朗经济发展的常量,仅凭经济制裁并不能对其它时期出现的经济波动给与解释。

(三)派系竞争的视角

作为一个“分裂的威权主义”国家, [19]派系主义是伊朗政治的重要特征之一。不同派系在各种政治、经济、文化和社会议题上的激烈争论从未停止过,[20]政府部门在制定和执行政策的过程中总会遭到来自其他利益集团的掣肘,因此有学者就派系政治如何影响伊朗经济发展进行了探究。挪威经济学家科耶提勒·毕尤瓦腾的研究发现,伊朗政治中长期存在的派系间利益争夺,加剧了与派系关系密切的国有及半国有企业的寻租活动,这阻碍了私人资本进行投资,最终导致经济效率下降。他将这一现象称为“破坏性竞争”。[21] 法勒扎内甘的研究支持了尤勒瓦腾(BjetilBjorvatn)的结论,其研究证明石油收益始终有利于伊朗经济增长,而最终经济增长发生何种扭曲则取决于派系活动的频度及它们之间的力量对比,当派系竞争频繁且没有任何一方占据主导权时,派系政治对经济增长将产生负面影响,尤其体现在对人均GDP增长率的影响上。[22]

派系竞争对伊朗选举周期内出现的大幅经济波动有一定解释力,因为总统选举前派系竞争通常会加剧,反对派为了夺取行政权频繁妨碍总统施政,致使总统的经济绩效在选举前出现大幅下降,从而增加了自己在选举中获胜的可能。然而,派系竞争视角在解释伊朗总统选举周期经济波动时存在两点不足。首先,伊朗政坛中派系间实力并非总是均势的,右派(保守派)的经济资源和政治权力在多数时间远多于左派(改革派)[23],在右派执政期间左派很难对右派总统施政制造实质性障碍。其次,毕尤瓦腾和法勒扎内甘的研究都沿用了新古典政治经济学中的集体选择理论的假定,即将国家看做是一个利益集团角逐利益的平台,[24]这显然忽视了伊朗存在一个超然于派系之外的绝对权威的事实,伊朗最高领袖作为国家的最高政治权威对国家的各项事务持有最终决定权,他完全可以终结有损国家经济发展的派系斗争,兑现伊斯兰革命对民众的经济陈诺,强化政治统治合法性。

表1 伊朗GDP增长率与布伦特原油价格比较(1988-2014)

| 资料来源:作者根据世界银行伊朗GDP年增长率数据和伊朗伊斯兰共和国布伦特油价数据整理得出。

三、二元等级权力结构下的合法性竞争与选举周期

为更好地解释本文提出的研究问题,笔者以伊斯兰共和国二元等级权力结构下最高领袖与总统合法性来源之间的矛盾为主线,构建了对伊朗总统选举周期经济反常波动的解释逻辑。本文的基本立论是:伊朗后霍梅尼时期总统选举周期反复再现的反常经济增速波动是最高领袖的神授合法性与总统的经济绩效合法性间的竞争所致。经济增速提升有助于加强负责国家行政事务的总统的绩效合法性,但同时导致领袖神授合法性的流失,进而缩小了领域与总统间的权威差距;而经济增长的波动性不仅有助于延缓世俗化进程对领袖神授合法性的削弱,而且有助于维护领袖对总统的权威优势和教法学家监政的政治体制。在伊朗二元等级权力的政治结构下,这一矛盾无法得到根本解决,造成伊朗经济在总统选举周期出现反常波动。

本文的合法性概念是指民众对政治统治同意和支持的观念,它关系到政权稳定和统治效力。[25]合法性之所以重要,是因为任何政权的合法性都不是与生俱来的。为了更好地统治,政权需要获得合法性,赢得民众的尊重。[26]赵鼎新提出,合法性的来源有三个理想类型:意识形态、绩效和选举程序。[27]意识形态合法性是指民众对政治统治意识形态的认同,其基础是价值理性;绩效合法性是指国家为社会提供公共物品的能力,尤其是在经济发展和福利保障上的能力,其基础是工具理性;程序合法性是指国民对国家最高统治者产生程序的认同,其基础是形式理性;[28]三个合法性来源此消彼长。[29]合法性与权威的关系是,合法性是权威的基础,直接影响权威的大小,而权威影响着权力的作用效果。当合法性增加时,权威相应增大,权力的作用效果将提升;当合法性减少时,权威相应弱化,权力的作用效果将被削弱。

通常而言,对合法性的维护是有利于经济发展的。为经济和社会发展创造条件被认为是政权稳定与有效运行的基本要件,[30]是合法性的最重要基础之一。[31]为了使共同体中的成员认可统治者是合法的,政府需要证明自己提供公共福祉的能力。[32]因此,任何统治者为了维系政治统治都需要提升经济绩效。赵鼎新在研究中国经济奇迹时发现,由于绩效合法性对于中国政治统治合法性十分重要,国家能够及时依据情况做出符合经济发展的政策调整,这是产生中国经济奇迹的重要原因之一。[33]然而,上述论观点都假定了统治集团内部是团结统一的,但现实中统治集团内部往往是派系化的,各有各的利益,他们在国家的发展方向和具体政策上总有分歧,二元等级权力结构的下的伊朗政权就是这种情况。

伊朗的二元等级权力结构是在1989年《宪法》修订后确立的。[34] 1989年《宪法》修改后,原先作为内阁领袖的总理职位被取消,其权力全部移交给了总统,总统权力得到极大提升,成为仅次于领袖的国家二号权力人物。尽管领袖和总统同属国家统治集团,但领袖和总统的合法性基础存在差异。领袖的合法性主要来自意识形态合法性中的神授合法性,而总统的合法性来源则是选举程序和执政绩效。尽管领袖在权力结构中处于主导地位,但其合法性基础却相对脆弱,处于不断削弱的过程,因为在信徒眼中真主是永恒无咎、绝对正确的,他们期待作为真主现世代理人的最高领袖不会犯错。然而,领袖在处理现世问题时,往往会因恪守旧规而犯错,他在国家政治、经济及社会事务上任何一个不当干预都会削弱他在民众心中的权威性。此外,在伊斯兰共和国政教合一的政治体制下,尽管自上而下的宗教化运动一直在推进,但收效甚微,伊朗社会的世俗化进程从未停止,民众对意识形态化的宗教的排斥情绪不断增长。伊朗著名宗教学者卡迪瓦尔指出,伊朗的世俗化进程从未停止并一直在向世俗国家方向发展,没有任何方式可以停止这一进程。在伊朗除青年人外,中年人也是世俗国家的支持者。[35]相对于领袖脆弱的合法性,总统的合法性则可以通过自身努力不断加强。伊朗总统每四年经由选民投票产生,其合法性源自民主选举,这决定了总统的首要关切是满足选民的需求,而在后霍梅尼时期伊朗多数民众的首要需求是提升物质生活水平,总统从而可以通过提升经济绩效来强化其执政权威并实现连任。

随着总统经济绩效的提升,领袖的合法性和权威会受到挑战。一方面随着经济的快速发展,作为伊朗世俗化推动力量的中产阶级在规模和经济实力上得到增强,导致伊朗政治和社会的世俗化进程加速,造成领袖神授合法性的削弱;另一方面,在总统经济绩效的提升过程中总统的合法性将得到增强,进而带来权威的增加,这最终对最高领袖的权威优势构成挑战。可见,在1989年伊朗二元等级权力结构确立后,领袖和总统之间的合法性来源存在结构性矛盾,总统合法性的增强会削弱领袖的合法性基础并挑战领袖的政治权威。

在领袖与总统合法性来源相互矛盾的情况下,经济发展并利于维护领袖在政治统治中的主导地位。但是,一味遏制经济发展并不总是符合领袖利益和维护政治统治的整体合法性,毕竟在后霍梅尼时期经济绩效已成为伊朗政治统治合法性的首要来源。因此,在政治统治的合法性得到缓解时,领袖会配合总统施政来提升经济绩效。

一方面经济绩效不彰有利于延缓领袖合法性的流失,另一方为了维护整个政治统治的合法性而不能遏制经济发展,因而波动性的经济增长成为有利的次优选择。显然,总统选举周期的第3-4年是遏制经济发展的有利时机,一方面通过在这一时期经济下降会削弱总统的合法性,避免出现高权威的强势总统;另一方面,在选举周期的第1-2年间配合总统的经济政策,可在某种程度上弥补之前遏制经济对政治统治合法性造成的破坏,有助于政治统治合法性的延续。此外,总统任期初的经济增速加快有助于让民众相信总统在经济事务中占据主导地位,这使得民众在经济状况急剧恶化时将改善经济的希望寄托在变更总统上,而不是寻求政权更迭。

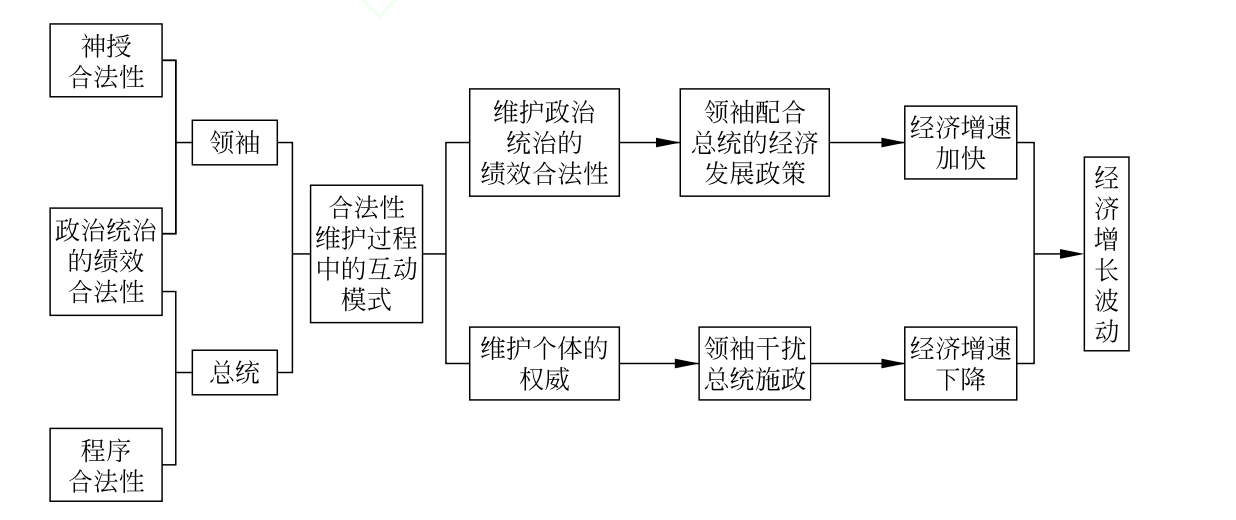

笔者用图3来总结本文提出的“合法性竞争”解释逻辑。在领袖和总统在合法性维护过程中会产生两种互动模式。第一种是共同维护政治统治的绩效合法性,这通常发生在国家经济急剧恶化威胁到政治统治合法性时,为延续政权生存领袖将配合总统施政,带来经济增速的上行。第二种是维护个体权威的互动模式,这通常发生在政治统治合法性稳定的时期,总统和领袖为维护各自权威而竞争,占据权力优势的领袖为确保对总统的权威优势而阻碍总统施政,导致经济的下行。两种模式在不同时期的交替上演,正是导致伊朗经济增长在选举周期出现反常波动的原因。

四、领袖干预经济的途径及案例选择

(一)领袖的干预途径

领袖干预经济的途径经历了一个发展过程。领袖哈梅内伊在就任初期不仅不具备前任领袖的超凡魅力,也没有绝对的权力优势。此时最高领袖主要是通过直接或间接(借助其门徒或其盟友)支持或反对总统的竞争对手来实现对经济的影响。例如,领袖曾默许议会中的右派对拉夫桑贾尼政府1993/1994年的预算草案的攻击,在压力下拉夫桑贾尼政府大幅减少预算。此外,其成员直接或间接地由领袖任命的宪法监护委员会(简称“宪监会”)通过对总统候选人和议员候选人的资格审查,尽可能地排除一些在政治、经济和外交问题上与领袖存在明显分歧的候选人。之后,随着领袖权力的巩固和增长,其经济实力也稳步提升。霍梅尼基金会、受压迫者基金会、伊玛目里萨圣陵基金会、伊玛目执行命令总部、三月十五基金会等政府外的经济组织由最高领袖领导,这些经济组织的总资产在 2016 年占到伊朗经济总量的 30 % 。[36]受高领袖指挥的革命卫队是多数国家工程项目的承包建设者,为国家基础设施建设的重要力量。革命卫队在维护国家安全利益时的行为有时在客观上会影响政府尝试吸引外资的努力。例如,2004 年 5 月伊朗第 9 届总统选举前 ,革命卫队出于维护国家安全的目的封锁了伊玛目霍梅尼国际机场,接管了土耳其 TAV 公司的机场经营权。此外,革命卫队开展的海外军事行动、与他国军队的安全摩擦、正常的导弹试射等活动也有可能会影响国际社会对伊朗的制裁与投资。

(二)案例选择

“合法性竞争”解释逻辑一直贯穿在1989-2014年间所有的政治经济周期中。但是,由于篇幅所限本文无法对所有周期逐一进行分析。我们之所以选取了拉夫桑贾尼总统第一任期作为分析案例,主要是基于以下两点原因:

第一,拉夫桑贾尼第一任期具有代表性。延续至今的领袖与总统之间的等级二元权力结构,在拉夫桑贾尼第一任期时就已确立。在这一选举周期出现的领袖为维护政治统治合法性与权威优势配合与阻挠总统施政的交替模式,在其它选举周期重复再现。

第二,通过对拉夫桑贾尼第一任期的分析,可以更好地控制诸如油价波动、经济制裁、政府经济政策等影响伊朗经济发展的重要变量。在这一时期国际油价并未出现大幅下降或上升,对伊朗施加的经济制裁未出现显著增减,政府经济政策也一直秉承着新自由主义原则。因此,对这一任期的分析可更为集中地体现领袖配合或阻碍总统施政对经济造成的影响。

五、1989-1993年拉夫桑贾尼总统第一任期经济波动的案例分析

(一)合法性危机下的选择

随着两伊战争的结束和霍梅尼的去世,伊斯兰共和国失去了旧有的合法性基础,而新的合法性基础此时又极为薄弱,国家的政治统治合法性处于前所未有的危机状态。1989年之前,伊斯兰共和国的政治统治合法性主要建立在第一任领袖霍梅尼的超凡个人魅力、革命意识形态和国防之上,经济绩效在维护政治统治合法性上的作用并不突出。随着两伊战争的结束及霍梅尼的离世,伊斯兰革命政权没能逃过马克思·韦伯所说的“常规化”命运。当革命带来的社会变革基本定型,社会势必走入更为稳定的发展阶段,魅力型权威将让位于讲求强制的传统型权威或讲求法制的法理型权威。[37]霍梅尼之后的最高领袖变成了伊斯兰共和国官僚体制的一部分,从魅力型权威变成了传统型权威,经济绩效代替意识形态成为其主要合法性来源。

然而,两伊战争后的伊朗经济很难给政治统治带来足够的合法性。两伊战争对伊朗国民经济造成了巨大破坏,直接和间接的经济损失高达1万亿美元,[38]超过了伊朗和伊拉克两国在整个20世纪的石油收入。[39]1989年伊朗的人均收入相较于1978年减少了近45%,[40]通货膨胀率高达29%,消费价格增加了600%,远超120%的工资增长率。[41]与此同时,革命时期的生育高峰在这一时期产生了第一次人口爆炸,导致民众对更多基础设施和工作的需求。此外,霍梅尼去世后伊朗发生了从革命社会向消费社会的转变。在霍梅尼时期,消费这一概念是带有强烈负面色彩的,被认为是西方的概念,是西方文化的侵略工具且带有权贵主义色彩,受到霍梅尼和左派的反对。但是,在霍梅尼去世后,之前被抑制的消费主义文化在社会中迅速蔓延,甚至传统的宗教家庭都与消费主义实现了和解。[42]一方面是战后糟糕的经济状况,另一方面是民众急剧增长的物质需求,此时作为新时期伊斯兰共和国主要合法性基础的经济绩效合法性显得十分薄弱。

拉夫桑贾尼和新任领袖哈梅内伊都明确意识到政权的生存取决于它的经济绩效,而非继续坚持意识形态。拉夫桑贾尼批评那些认为伊斯兰只是神圣宗教而不关心民众物质生活的观点,强调处在社会管理位置上的人必须消除民众在物质需求上的担忧。[43]在1989年12月的一次周五聚礼布道中,拉夫桑贾尼将经济建设描述成宗教使命。他指出,“提起伊玛目阿里[44]的生平,经常会说他的勇敢、知足、博学、节制、孝顺,却很少提到他对像农业生产和土木工程之类的经济事务的重视。伊玛目阿里从来没有打算在不事劳务中度过自己的一生,相反他支持任何有价值的劳动,把农业和土木工程当作经济活动来对待,包括开发土地、挖渠、进行耕种等活动。作为国家行政的负责人,我认为我们必须用所有的人力和经济资源来建设我们的国家。”[45]总之,当时新任领袖哈梅内伊和秉承务实主义的拉夫桑贾尼试图重建新的社会契约,通过重振经济来满足战后人民日益增长的物质需求,提升政治统治的经济绩效合法性。

(二)“左”“右”联手:拉夫桑贾尼当选总统与新时期的开启

尽管当时的伊朗政治精英都认识到需要通过经济重建来巩固政治统治合法性,但在方式上存在分歧。1988年8月前后,伊朗国内政客就如何进行战后重建展开了争论并形成了两派观点。第一种观点认为,国家应继续战争时期对经济的全面管控,发展国有经济,拒绝外国资本,主张对社会财富进行再分配和提升国家福利体系。总理米尔侯赛因·穆萨维和一些激进左派教士是这一观点的主要支持者。第二种观点主张,应减少国家对经济的干预,实行私有化,恢复与国际社会的交往,引进国外资本和技术。这一观点的支持者包括拉夫桑贾尼及其周边的务实派(当时又称温和保守派或现代保守派)和哈梅内伊及其盟友右派(当时又称强硬保守派或传统右派)和传统巴扎商人。[46]随着两派的经济争论在媒体中的公开,民众也形成了自己的态度。根据伊朗国内媒体的报道,当时多数伊朗民众支持第二种观点,[47]民众倾向于一个更加温和的政府,一个更加开放的政治经济环境,以及打破政府在战时对经济的垄断。

| 人们在伊朗首都德黑兰悼念病逝的前总统拉夫桑贾尼。新华社发

面对民意,左派被迫选择在总统选举中支持秉承务实主义的拉夫桑贾尼。时任左派核心组织战斗教士协会秘书长的迈赫迪·卡卢比在选举前五个月公开表示,“我个人认为,霍贾特伊斯兰哈希米·拉夫桑贾尼是最适合和最有资格担任这一职位(总统)的人。对于我们(左派)而言,拉夫桑贾尼当选总统对于我们更有利。我曾在会议上向教士们提出将拉夫桑贾尼作为候选人的想法,最后的投票结果是我们将支持拉夫桑贾尼作为我们的总统候选人。”[48]

除左派外,领袖领导的右派也表达了对拉夫桑贾尼的支持。右派组织战斗教士联盟发言人纳提克·努里在总统选举前的3个月表达了对拉夫桑贾尼的支持。他说,“在最近召开的战斗教士联盟中央委员会会议中,大家投票通过了将霍贾特伊斯兰哈希米·拉夫桑贾尼作为我们支持的总统候选人。”同属右派的前商业部长、时任右派组织伊斯兰联盟党秘书长的哈比博拉·阿斯卡尔乌拉迪在总统选举前肯定和赞扬了拉夫桑贾尼的经济重建计划,并鼓励民众投票给拉夫桑贾尼。他说:“霍贾特伊斯兰哈希米·拉夫桑贾尼的计划来源于伊玛目(霍梅尼)思想的整体指导,承诺让更多民众参与到重建和建设中,通过对国家治理经验和资源的充分利用与通胀作战、增加就业和提高生产。”[49]此外,右派议员里萨·扎瓦雷伊也公开表示拉夫桑贾尼先生是总统的最佳人选。[50]

为保证拉夫桑贾尼顺利当选总统,领袖控制的宪监会在对80名报名候选人的资格进行审查后只让2人获得了竞选资格,一人是拉夫桑贾尼,另一人是前自由阵线成员阿巴斯·什巴尼。什巴尼似乎从一开始就知道自己不可能获胜,他对待选举的态度非常消极,甚至拒绝了所有竞选资助,并建议将这些钱捐给慈善基金。[51]最终,拉夫桑贾尼轻而易举地赢得了选举,获得了94.38%的选票,而他的对手什巴尼只获得了3.85%的选票。领袖哈梅内伊在选举结束后公开表达了对拉夫桑贾尼的支持。[52]拉夫桑贾尼当选标志着伊朗新的政治、经济时期的开启,战后重建、政治温和化、与其它国家建立互信和实现经济繁荣成为新时期政府工作的主要目标。

(三)别无选择的支持:左派议会通过内阁提名

为了更好地进行经济改革,拉夫桑贾尼在挑选内阁成员时非常重视他们的专业性,最终形成的内阁提名名单主要由技术官僚构成,工程师的数量远多于教士,大都拥有丰富的行政经验并接受过高等教育,是名副其实的“重建内阁”。[53]据统计,拉夫桑贾尼的内阁成员有23人在西方学习过,像第一副总统哈桑·哈比比、经济部长莫赫森·努尔巴哈什、外交部长韦拉亚提这样的高级官员甚至拥有海外博士学历。[54]

拉夫桑贾尼的内阁名单公布后,可谓是几家欢喜几家愁。右派和务实派在新政府中得到了重用,只有很少的左派人士得到了留任,在22名内阁提名人中只有3人来自左派,分别是商务部长阿卜杜拉侯赛因·瓦哈吉、科技部长莫斯塔法·莫因和伊斯兰文化指导部部长默罕默德·哈塔米。而在此前的穆萨维政府中,重工业部、劳工部、内政部、高教部、教育部、工业部、矿业部、商业部和农业部的部长都是左派人士。更令左派不满的是,拉夫桑贾尼免除了前左派总理穆萨维作为烈士基金会负责人的职位,任命右派前革命卫队部长莫赫森·拉菲戈杜斯特为新的负责人,该基金会在革命后接手了约有30亿美元资产的巴列维基金会。[55]

领袖和右派在第一时间表达了对拉夫桑贾尼内阁提名的支持。领袖的亲信纳提克·努里在1989年8月26日的公开讲话中说,“我和我的朋友们为了政权和革命的利益,决定支持拉夫桑贾尼提名的22名内阁候选人,使他们能够开展工作和解决问题。议会议员们请注意,当前敌人仍想对我们进行打压,在这种情况下,我们必须全力支持和加强哈希米(拉夫桑贾尼)的内阁。”[56]

左派并没有在领袖和右派的压力下轻易妥协。为避免左派核心人物阿里-阿克巴尔·莫赫塔沙米普尔失去内政部长的职位,138名左派议员联名要求拉夫桑贾尼留任莫赫塔沙米普尔。但是,拉夫桑贾尼没有接受议员们的要求。他呼吁他之前的议会同僚们多考虑这些提名人的个人能力,而非他们的政治倾向。[57]最后,一方面考虑到战后政治统治面临的合法性危机,另一方面由于受到来自领袖和右派的压力,左派克制了不满,表达了对拉夫桑贾尼政府的全力支持。1989年8月30日,左派议长卡卢比表达了对拉夫桑贾尼内阁名单的支持,“综合考虑之下,我支持哈希米先生的内阁提名名单,这是一个支持受压迫者的内阁,内阁中有很多烈士的亲属,他们为伊斯兰革命不辞辛劳。我和哈希米先生一样,相信这一届内阁是有工作能力和经验的内阁。”[58]之后,议会高票通过了拉夫桑贾尼的内阁部长提名名单,这为拉夫桑贾尼政府迅速开展经济重建创造了条件。

(四)围剿左派:扫除重建阻碍与经济起飞

组阁的成功使拉夫桑贾尼得到了制定重建政策的主动权。他试图在新自由主义教条的指导下实施结构性调整计划(SAPs)。SAPs的主要目标是促进经济增长、抑制政府赤字、解决伊朗的贸易失衡、振兴油气部门、提升伊朗的国防实力和基础设施建设,实现手段主要包括发展工业、减少国家干预、进行国企私有化、发展市场经济、引进国际资本、减少政府补贴和进行货币贬值。

由于左派在重建政策上与拉夫桑贾尼存在分歧,他们对拉夫桑贾尼的重建计划深怀疑虑。左派担忧新的计划会加强巴扎商人的实力,进而增加依靠商人阶层的右派的实力,因此对政府的重建计划展开了猛烈抨击。左派对重建计划的批评主要集中在两点:第一,左派认为,结构调整计划会使掌权者和其关系密切的商人中饱私囊,这违背了伊斯兰共和国保护社会正义的使命;第二,他们警告重建计划将导致政府负债过度,迫使政府对外进行贷款,导致西方对伊斯兰革命的征服。左派还强烈反对偿还外国承包商融资的新政策,即回购合同(buyback)[59]。左派议员阿普杜勒哈桑·哈利扎迪指责回购合同是在允许“外国人替我们在基础工业领域制定政策。他们会成为真正的投资者,而我们将沦为他们和第三世界间的经纪人。”[60]

面对左派对政府的发难,领袖主导的右派再次挺身而出。右派议员在议会中对五年计划草案进行了维护,来自设拉子的右派议员回击左派的观点时指出,“在我们距富裕生活已经有几光年的时候,他们(左派)仍提倡贫穷创造独立。他们没有认识到当贫穷走进我们家中时,信仰(伊斯兰)也会离开。” [61]在经历了近4个月的议会审查后,第一个五年发展计划终于在1990年1月通过。这主要得益于拉夫桑贾尼、领袖及右派间的协调一致,尽管他们在很多问题上也有分歧,但领袖领整体上表达了对计划目标和框架的支持。

五年计划批准后得到了迅速执行。在1990/91财年,政府宣布开始私有化,对外出售了400家国有企业。[62]根据当时的报告统计,1990-1994年间伊朗对价值总计约17000亿里亚尔的国有企业进行了私有化。[63]伊朗的私有化法案非常符合世界银行和国际货币基金组织提出的结构性调整计划,《经济学人》杂志这样评论:“伊朗虽然自愿地采取了国际货币基金组织的重建原则,但是并没有要求相应的贷款”,[64]拉夫桑贾尼之所以这样做,是为了故意保持与国际金融组织间的距离,避免招致左派的抨击。

拉夫桑贾尼通过明确外国投资的法律框架来吸引国际资本进入伊朗。1992年伊朗财政部宣布,允许外国人对伊朗公司拥有所有权并且提供针对国有化和资本回流的保护。[65]此外,为了寻求新的出口市场并为国内重建创造一个良好的国际环境,拉夫桑贾尼政府开始修复同世界其它国家之间的关系。1990年8月,拉夫桑基尼在公开讲话中表示,“我们战后的外交政策将比战时更加开放。我们必须利用这一机会向世界解释我们的意图,和世界民众进行交流”。[66]伊朗外交政策的转变取得了积极成效。1989年11月,西德外长率领了112名成员组成的代表团访问伊朗,双方达成了初步的工业投资和培训协议,所有这些都得到了西德银行的贷款支持。[67]此后,欧洲高级官员纷纷将伊朗列入到他们的出访计划中。

1990年,拉夫桑贾尼试图打破伊朗与外国资本市场和国际金融机构间的隔离状态。经过与世界银行和国际货币基金组织的谈判,伊朗终于在1991年获得了第一笔贷款。[68]此外,拉夫桑贾尼积极尝试改善与美国的关系。当时,美国总统老布什的对伊政策核心是解决伊朗对黎巴嫩恐怖主义组织支持的问题,其中最为紧迫的是营救出在黎巴嫩被劫持的美国和欧洲人质。拉夫桑贾尼毫不掩饰自己愿意向美国提供帮助。他在1987年接受美国记者访问时说:“如果你们期待我们为你们(美国)做一些事情,你们也必须做一些事情来表明你们并不反对我们。”看到拉夫桑贾尼的表态后,老布什随即在就职讲话中回应说:“(伊朗)可以在这件事上提供帮助,我们会长久地记住它,善有善报。”[69]

看到拉夫桑贾尼在经济重建上取得积极成效后,左派加大了对其政策的抨击。左派报纸《和平报》在1992年3月31日先是刊登了左派组织伊玛目路线联盟的宣言,反对拉夫桑贾尼政府的私有化、市场化和削减补贴的经济政策,指出在市场经济下受压迫者将会破产,因而必须对基本生活品继续进行补贴。[70] 4月9日,《和平报》又对拉夫桑贾尼政府对外贷款的行为进行了批评:“卷入到借款国的殖民漩涡中是极为危险的,将会威胁到革命和国家的独立,我们的政治原则是反对向国外贷款。”[71] 5月4日,左派政客莫赫塔沙米普尔对拉夫桑贾尼的对外经济开放政策进行了抨击,“我们说这个国家有工业、财富和矿产,这个国家可以靠伊朗人自己取得发展,我们不应该将手伸向外国人。难道我们只有在接受了世界殖民和资本主义体系后才能保卫我们的政权?!”[72]议长卡卢比在1991年5月1日对拉夫桑贾尼的对美政策进行了批评,“和美国建立关系只会损害我们的利益,美国一直没有放弃对伊斯兰革命的仇视。”[73]面对左派的攻击,拉夫桑贾尼进行了强硬回应。他逮捕了《和平报》主编阿巴斯·阿布迪。

在左派全盘否定拉夫桑贾尼的重建政策时,最高领袖和右派却基本保持了对拉夫桑贾尼政府的支持。领袖哈梅内伊在公开讲话中为政府的经济自由化政策进行了辩护。他说:“我们不是在追寻西方概念下的市场经济,相反我们追寻的(市场经济)是一种合适的来满足我们需要的伊斯兰的手段。”[74]和拉夫桑贾尼一样,哈梅内伊驳斥了认为伊斯兰生活的全部是苦难和禁欲的观点,“伊斯兰有现世和来世的计划,政府官员必须同等对待民众的物质精神需求。如果我们认为一个乌托邦社会不关心民众的物质问题和福利,这无异于在说宗教、神圣和唯心主义是不关心民众生活的,这违背了伊斯兰教和宪法的明确要求。解决民众遇到的问题,为民众能够享受富足、便宜和便利的繁荣生活开辟道路是负责任的国家官员所肩负的伊斯兰义务,这是可以实现的,是伊斯兰和我们亲爱的伊玛目(霍梅尼)理想中不可或缺的一部分。”[75]右派对拉夫桑贾尼的外交政策给予了全面支持,有右派人士甚至在改善对美关系这样的敏感议题上也表达了肯定意见。领袖亲信默罕默德-贾瓦德·拉里贾尼公开表示,伊朗和西方及美国的关系应该正常化。前伊朗驻联合国大使赛义德·拉扎伊·霍拉桑尼在1991年5月写给最高领袖的信中,请求制定实现美伊关系正常化的方案。他认为,在看待美伊关系时不能一直将美国视为狼,把伊朗视为羊,这样是行不通的,必须要同美国建立联系。[76]

为彻底消除左派的挑战,拉夫桑贾尼在领袖哈梅内伊的帮助下对左派进行了围剿。第一轮围剿发生在1990年专家委员会选举期间。在哈梅内伊的支持下,拉夫桑贾尼说服了宪监会的12名成员批准修改候选人的审查程序,将通过宗教学识考试作为认证竞选人资格的必要条件之一。在之后的考试中,左派人士卡卢比、默赫塔沙米和萨迪克·哈拉哈利都没能通过考试,默罕默德·穆萨维·霍因尼哈甚至拒绝参加考试。[77]第一轮围剿激怒了议会中的左派,导致他们开始猛烈反击。左派主导的议会对拉夫桑贾尼的内阁部长进行弹劾,并且频频与被废黜的前领袖继承人阿亚图拉侯赛因-阿里·蒙塔泽里接触,而蒙塔泽里正是领袖和右派的眼中钉。

左派的反抗坚定了领袖和总统进一步围剿左派的决心。在1992年议会选举中,他们对左派进行了第二轮围剿。议会选举前,拉夫桑贾尼借助议会中的盟友引导了对选举法的修改,增加了候选人对领袖绝对忠诚的要求。之后,领袖控制的宪监会以左派人士没有绝对忠于领袖为由,取消了多数左派人士的参选资格。1060名候选人被取消资格,其中包括40名在任左派议员,包括哈勒哈利、副议长阿萨杜拉·巴亚特、学生领袖易卜拉欣·阿斯卡尔扎迪和枪决国王首相阿米尔·阿巴斯·胡维达而闻名的教士哈迪·贾法里。此外,右派还对公众散播左派腐败和与国王进行秘密联系的谣言,[78]领袖哈梅内伊借势在选举前公开对左派发难,称“那些煽动分子给政府制造麻烦,并且在他们的报纸中说谎,民众不应该给他们的候选人投票”。[79]最后的选举结果有利于务实派和右派,右派占据了议会的多数席位,左派损失惨重。像卡卢比、莫赫塔沙米普尔和穆萨维·霍因哈这样的核心人物,都没能进入议会。

亲政府议会的形成减少了政府施政过程中所面临的阻力,其经济重建政策得以顺利执行。这一时期伊朗政府支出增加,非石油产品出口增长迅速,经济增速现明显提升,第一个五年计取得了一定的成功。伊朗的GDP从1989年的6.021%增至1990年的13.834%,在1991年仍然保持了12.383%的高增长率;政府岁入在1989和1992年分别增加了10.5%和31%;财政赤字从1986年的13750亿里亚尔减至1992年的8570亿里亚尔;政府的税收岁入在1989-1992年间,分别增加了20%、69%、63%和40%。[80]伊朗外交部长在一次公开讲话中宣称,“新的秩序正在出现,经济考量已经超过了政治考量”。[81]

(五)从盟友到“反目”:右派对拉夫桑贾的进攻

随着左派在政坛的边缘化,伊斯兰共和国所有的政治权力集中在了务实主义者和右派的手中,伊朗的派系竞争似乎将告一段落,国家将进入到稳定的发展时期。拉夫桑贾尼总统在第四届议会第一次会议中欣喜地说:“民众投票支持了顶层的团结和一个配合政府的议会。”[82]然而,拉夫桑贾尼很快发现,在领袖领导的右派取代左派成为议会的多数派后,议会对其政策的阻挠甚至超过了左派议会。

右派在主导议会后一反此前对拉夫桑贾尼的支持态度,开始对拉夫桑贾尼政府进行激烈的批评。议会无视政府取得的经济成就,无理宣称经济指标疲软并将其归咎于政府的无能,大肆抨击拉夫桑贾尼内阁成员和亲信滥用权力。在领袖的授意下,右派积极寻求扩大对政府的影响。议会中的右派称解决经济问题需要加强议会对行政部门的监督,放缓重建计划的执行,用更加教条主义的干部替换接受西方教育的技术官僚。[83]更为有趣的是,右派开始借鉴之前左派的观点来批评拉夫桑贾尼政府,抨击现行经济政策会削弱社会中弱势群体的利益。

右派和拉夫桑贾尼的第一次较公开较量是围绕着1993/1994预算草案展开的。拉夫桑贾尼制定的预算草案旨在增加税收刺激出口,通过允许银行发行债券和提供更有竞争性的储蓄利率来加强银行在经济中的角色,以期最终实现国家岁入增加50%的目标。考虑到右派可能的批评,拉夫桑贾尼宣布未来一年对基本生活必须品的补贴将翻一番。[84]实行固定汇率政策是预算草案中极为重要的一项内容,旨在将汇率从之前管控之下的70里亚尔/美元调整到1450里亚尔/美元。之所以实行固定汇率是因为有利于减少进口,刺激对国内工业项目的投资,有助于国内经济的稳定性,被认为是一次经济革命。[85]右派并不支持固定汇率政策,称实行固定汇率政策势必会导致里亚尔的贬值和通货膨胀率的上升。在右派的阻挠面前,拉夫桑贾尼采取了强势回应。1992年2月,拉夫桑贾尼在一次议会讲话中表示,尽管新的经济发展方针和政策遭到反对,但他仍将坚定地走下去。他质问那些为了进口而主张继续维持高汇率的人,“我们还能这样做多久?最终,我们将会没有外汇,没有钱。花费石油收入来买购买商品很容易,但是会形成代理人经济,这将会毁坏我们的经济基础,致使国家落后。”[86]

右派主导的议会并没有在拉夫桑贾尼的强硬姿态面前妥协。议会预算委员会主席侯赛因·侯赛尼-沙赫鲁迪提出,考虑到第一个五年计划的很多项目仍然没有完工,提出这样的预算有些要求过高。此外,他还反对以研究和教育为借口向政府机构和项目拨款,认为新的货币政策肯定会导致通货膨胀和美元黑市的出现。面对议会的阻挠,一些同情务实派政府的学者和内阁技术官僚公开对第一个五年计划和预算草案进行声援。经济学家阿里·莫比尼-迪赫库尔迪说:“第一个五年计划的核心目标已经得到实现,所以我们应该继续坚持下去。”另一位经济学家拉贾布·拉赫曼尼对增加国有企业预算进行了辩护,认为国家需要这些企业向国内市场供给商品。[87]副总统马斯乌德·鲁甘尼·赞詹尼质问议会议员,“政府和各部如何在没有充足资金的情况下完成它们预期的任务?”财政部长努尔巴赫什在为固定汇率政策辩护时说,“我们希望通过固定汇率来减少对货币的需求,这样我们可以更高效地平衡预算和解决经济问题。”此外,他还对银行提升存款利率进行了辩护,表示增加利率可以为投资提供更多的贷款机会。[88]

在经过近一周的审查和争论后,议会于1993年1月30日通过了政府的预算草案。相对于政府提交的最初草案,通过的预算方案大幅缩水,分配给政府机构和各部的预算被削减超过10%。面对右派对预算草案的阻挠,研究伊朗派系政治的学者马赫迪·穆斯林姆提出了这样一个问题:“为什么之前支持拉夫桑贾尼的群体会如此迅速地翻脸,成为总统的批评者?”[89]显然,这是因为随着左派的失势及之后拉夫桑贾尼经济绩效的提升威胁到了最高领袖的权威,而此时伊朗的政治统治合法性因连续两年的经济增速提升得到了稳固,这导致领袖会默许甚至支持对其忠心耿耿的右派对拉夫桑贾尼的经济治理进行阻挠。正如右派报纸《使命报》总编所说,“右派之所以从政府的支持者转变为麻烦制造者是因为管理者对宗教已经不再虔诚,违背了尊敬领袖所设计的国家发展方针。”[90]

之后,务实派和右派又在议长位置上展开了争夺。务实派和保守派分别支持哈桑·鲁哈尼和纳提克·努里,由于右派占据了第四届议会的多数,最终纳提克·努里被选举为议长,右派获得了对立法权的绝对主导。之后,右派再次开始攻击拉夫桑贾尼政府。1993年3月,议会弹劾了交通部长默罕默德·赛义迪奇亚,拉夫桑贾尼对此感到极为愤懑。他公开指责议会对赛义迪奇亚工程师的做法是不妥的。[91]为了支持自己的门徒继续攻击政府,领袖哈梅内伊在1992年10月公开批评了拉夫桑贾尼和他的官僚技术团队。他指责拉夫桑贾尼政府道德腐败,表示如果忽视了宗教道德,取得再多经济成就都等于零。[92]两天后,领袖对政府进行了更为严厉的批评,“如果我发现官员们已经放弃了劝善惩恶(的伊斯兰要求),(那么)我将亲自捍卫它。负责任的官员和行政者必须保护劝善惩恶的环境。敌人(拉夫桑贾尼政府)声称在重建时期革命精神和道德必须被搁置,敌人宣传战后时期和重建阶段是革命热情消亡的时候,是重新回归一些国家那样的无知生活的时候。难道这就是重建的意义吗?当然不是。”[93]领袖此次讲话意义重大,他直接将拉夫桑贾尼政府定性为伊斯兰革命的敌人,并且明确反对回归正常的化的发展道路,这为右派和其他反对政府的人进一步阻挠政府施政敞开了大门。

在最高领袖和右派的联合夹击下,拉夫桑贾尼政府施政基本处于瘫痪状态,与之相伴的是经济绩效在1993年的大幅下滑,GDP增长率降至1.04%。经济绩效的下降削弱了民众对他的支持。在1993年6月11日举行的总统选举中,拉夫桑贾尼仅以63%的得票率当选,而在4年前他的得票率是94.38%,右派竞选人艾哈迈德·塔瓦可里获得了24%的选票,而在4年前的总统选举中拉夫桑贾尼的竞选对手只有3.85%的得票率。[94]支持率的大幅减少表明,拉夫桑贾尼总统的合法性基础被削弱,领袖相对于总统权威优势得到了维护。

六、结论

综上所述,后霍梅尼时期伊朗选举周期出现的经济增长反常波动,是伊朗二元等级权力结构下领袖的神授合法性与总统的经济绩效合法性之间的矛盾所致。由于两个权力中心的合法性来源相互竞争,他们在捍卫各自合法性的互动过程中会出现两种模式,一种是共同维护政治统治的绩效合法性,另一种是各自维护自身的权威。第一种互动模式通常发生在经济状况恶化威胁到了政治统治合法性的时候,为维护政权生存,领袖会配合总统施政,带来经济增速的上行。第二种互动模式出现在政治统治合法性较为稳定的时期,总统和领袖为争夺权威而竞争,占据权力优势的领袖为了确保对总统的权威优势会阻碍总统施政,在导致经济的下行的同时削弱总统的权威。

通过案例分析发现,拉夫桑贾尼第一任期出现的经济增速波动符合本文提出的“合法性竞争”解释逻辑。在拉夫桑贾尼的第一任期,伊斯兰共和国政治统治合法性出现了两种情况,即1989至1991年的危机时期和1992至1993年的平稳时期。在第一个时期,为了挽救政治统治合法性,领袖哈梅内伊及其领导的右派帮助拉夫桑贾尼获得总统之位,支持其组阁和制定一五计划,全力围剿阻碍政府施政的左派,开启了伊朗战后新的政治、经济时期。在领袖的保驾护航下,伊朗的第一个五年计划取得了一定成功,GDP增长率从1989年的6.021%增至1990年的13.834%,在1991年仍然保持了12.383%的高增长率。

在第二个时期,随着经济发展带来的政治统治合法性的提升,领袖收回了对拉夫桑贾尼政府的支持,转而对其进行猛烈攻击。在领袖支持下,保守派主导的议会不断给拉夫桑贾尼政府制造麻烦,政府预算草案大幅缩水,议会对内阁部长不断进行弹劾,政府的任何政策都会受到来自领袖和议会的批评与阻挠,政府基本处于瘫痪状态。由于缺少有效的经济管理,伊朗经济增速在这一时期出现大幅下降,GDP增长率先是从1991年的12.383%降至1992年的2.835%,之后在1993年再次下降至1.04%。受经济下行影响,民众对拉夫桑贾尼政府开始失去信心,在之后的总统选举中拉夫桑贾尼的得票率从之前的94.8%降至63%,拉夫桑贾尼政府的合法性被削弱,其权威也相应减少,最高领袖成功地维持了自己对总统的权威优势。

文章注释

* 本文是国家社科基金重大项目“经济全球化波动的政治效应及中国的战略应对”(17ZDA169)的阶段性成果。感谢《国际政治科学》匿名评审专家对本文提出的修改意见和建议,文中存在的错谬由笔者负责。

[1]“热月”指的是革命从激进状态转向保守状态,政治逐渐回归到类似革命前的状态。

[2]比詹尼、内贾德、阿里尼:《“合法性”在伊朗伊斯兰共和国官方政治话语中的地位(1978-2007)》,《社会学季刊》2009年第46期,第123页。

[3]埃尔顿·丹尼尔:《伊朗史》,上海东方出版中心2010年,第229页。

[4]赛义德·阿里-里萨-贾伊、侯赛因·塔基-阿巴迪:《伊朗最高领袖思想中的发展和先进概念》,《伊斯兰管理学术季刊》2016年第3期,第147-169页。

[5]伊朗的总统选举周期为4年。

[6]数据来源:DP growth (annual %) - Iran, Islamic Rep., The World Bank,https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2014&locations=IR&start=1988。

[7]文建东:《政治经济周期理论的研究进展》,《经济学动态》1998年第10期,第56页。

[8] Eric Dubois, “Political Business Cycles 40 Years after Nordhaus,” PublicChoice, Vol.166, No.1-2, 2016, p.2.

[9] William D. Nordhaus, “The Political Business Cycle,” The Review ofEconomic Studies, Vol.42, No.2, 1975, p. 187.

[10]GDP growth (annual %) - Iran, Islamic Rep., The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2014&locations=IR&start=1988.

[11] M. Mehrara and N.O. Kameran, “Oil revenue shocksand government spending behavior in Iran,” Energy Economics, Vol.33,No.6, 2009, p.1055; Mohammad Reza Farzanegan and Gunther Markwardt, “TheEffects of oil price shocks on the Iranian economy,” Energy Economics,Vol.31, No.1, 2009, pp.134-151.

[12] S. K. Sadeqi et al., “The Effects of Volatility ofOil Prices on GDP Growth in Iran: Markov-Switching Model Analysis,” QuarterlyJournal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), Vol.2, No.5, 2013, pp.29-52.

[13]“食利国家”是指一国拥有丰富的自然资源,其收入严重依赖自然资源的出口,政府不需要通过向公民征税来维持自身的运转,政府可通过进行社会补贴来换取民意支持,因此政府决策具有较高的自主权。参见M. A. Cook ed., Studies in Economic HistoryMiddle East (London: Oxford University Press, 1970); Hootan Shambayati, “The Rentier State, Interest Groups, and the Paradox ofAutonomy: State and Business in Turkey and Iran,” Comparative Politics,Vol.2, No.3, 1994, pp.307-331。

[14]牛新春:《伊朗的“经济圣战”:一场政权保卫战》,《国际问题研究》2013年第1期,第96-107页。

[15]孙立昕:《美国制裁伊朗的现状、效果及影响》,《当代世界》2014年第5期,第48-51页。

[16] Jahangir Amuzegar, “Khatami and the IranianEconomy at Mid-Term,” Middle East Journal, Vol.53, No.4,1999, p.536.

[17]韩建伟:《伊朗经济发展的制约因素及前景分析》,《阿拉伯世界研究》2017年5期,第17页。

[18] Mohammad Reza Farzanegan,“Effects of International Financial and Energy Sanctions on Iran’s InformalEconomy,” SAIS Review of International Affairs, Vol.33, No.1, 2013,pp.13-36.

[19] Marsha Pripstein Posusney and Michelle PennerAngrist ed., Enduring Authoritarianism: Obstacle to Democratization in theMiddle East (Boulder: Lynne Rienner, 2005), pp.63-90.

[20] Maziar Behrooz, “Factionalism in Iran underKhomeini,” Middle Eastern Studies, Vol.27, No.4, 1991, pp.597-614;Anoushiravan Ehteshami and Mahjoob Zweiri, Iran and the Rise of ItsNeoconservatives (New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2007); Mohammad AliKadivar, “Alliance and perception profiles in theIranian Reform Movement: 1997 to 2005,” American SociologicalReview, Vol.78, No.6, 2013, pp.1063-1086; 陆瑾、刘岚雨:《伊朗政治温和派的崛起及其影响》,《现代国际关系》2017年第10期,第52-57页。

[21] Bjetil Bjorvatn and Kjetil Selvik, “Destructive Competition: Factionalism and Rent-Seeking inIran,” World Development, Vol.36, No.11, 2008, pp.2314-2324.

[22] Mohammad Reza Farzanegan and Fredrich Schneider, “Factionalism, oil and economic growth in Iran: Where is thecurse? Factionalism oil Iran,” JAHRESTAGUNG 2009 des VEREINS FÜRSOCIALPOLITIK Magdeburg, 2009,http://www.socialpolitik.ovgu.de/sozialpolitik_media/papers/Farzanegan_Mohammad_Reza_uid912_pid821.pdf.

[23] 2001年哈塔米当选总统后,左派开始以改革派在政坛自居。

[24]朱天飚:《比较政治经济学》,北京大学出版社2006年,第111-115页。

[25]白钢、林广华:《论政治的合法性原理》,《天津社会科学》2002年第4期,第42-43页。

[26]迈克尔·罗斯金:《国家的常识:政权、地理、文化》,世界图书出版公司2013年,第11页。

[27]赵鼎新:《社会与政治运动讲义(第2版)》,社会科学出版社2012年,第129页。

[28]赵鼎新:《国家合法性和国家社会关系》,《学术月刊》2016年第8期,第166-178页。

[29]赵鼎新:《国家合法性和国家社会关系》,第177页。

[30]林尚立:《在有效性中积累合法性:中国政治发展的路径选择》,《复旦学报(社会科学版)》2009年第2期,第48页。

[31]龙太江、王邦佐:《经济增长与合法性的“政绩困局”:兼论中国政治的合法性基础》,《复旦学报(社会科学版)》2003年第3期,第169页。

[32]让-马克·夸克:《合法性与政治》,中央编译出版社2002年版,第47-50页。

[33]Hongxing Yang and Dingxin Zhao, “PerformanceLegitimacy, State Autonomy and China’s Economic Miracle,” Journal ofContemporary China, Vol. 24, No.91, 2015, p. 65.

[34]根据1989年《宪法》,领袖权力在总统之上。

[35] Julie Poucher Harbin and Kadivar, “Secularizationof the Islamic Republic of Iran Unstoppable,” Duke Today, April 18,2012, https://today.duke.edu/2012/04/kadivartalk.

[36]Kenneth Katzman, “Iran’s State-linkedConglomerates,” CRS Insight, 2016, https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10597.pdf;Babak Dehghanpisheh and Steve Stecklow, “Special Report: Khamenei’sconglomerate thrived as sanctions squeezed Iran,” Reuters, November 12,2013, https://www.reuters.com/article/us-iran-setad-companies-specialreport-idUSBRE9AB0NW20131112.

[37] Max Weber, The Theory of Social and EconomicOrganization (New York: Oxford University Press, 1947), pp. 361-386.

[38] Jahangir Amuzegar, Iran’s Economy under theIslamic Republic (London: I. B. Tauris, 1993), p.276 and 304.

[39] Farhang Rajaee, Islamic Values and worldview:Khomeini on Man, the State and International Politics (New York: Universityof America Press), 1997, p. 2.

[40] Anoushiravan Ehteshami, After Khomeini: TheIranian Second Republic (London: Routledge, 1995), p.100.

[41] Suzanne Maloney, Iran’spolitical economy since the revolution (New York: Cambridge UniversityPress, 2015).

[42] Abbas Kazemi, The Everyday in Post-Revolutionary Society (Tehran: Farhang-e Javid Publication, 2016),pp.141-145.

[43] Ray Takeyh, Guardians of the revolution: Iran and theworld in the age of the Ayatollahs (New York: Oxford University Press,2009), pp.111-178.

[44]在伊朗信奉的什叶派十二月伊玛目派中,阿里是第一任伊玛目,生活在公元600至661年。他被认为是穆罕默德的真正继承人。

[45]伊朗《信息报》,1989年12月9日,第6页。

[46]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,德黑兰:瓦扎拉出版社1386/2007年,第208页。

[47]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第209页。

[48]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第209-210。

[49]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第212页。

[50]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第212-213页。

[51] Suzanne Maloney, Iran’spolitical economy since the revolution (New York: Cambridge University Press,2015).

[52]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,德黑兰:瓦扎拉出版社1386/2007年,第214页。

[53] SuzanneMaloney, Iran’s political economy since the revolution.

[54]蒋真:《后霍梅尼时代伊朗政治发展研究》,人民出版社2014年,第125页。

[55] Ervand Abrahamian, A History of ModernIran (New York: Cambridge University Press, 2008).

[56] 阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第215页。

[57] Bahman Baktiari, Parliament Politics inRevolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics,(Gainesvielle: University Press of Florida, 1996), p.190.

[58] Bahman Baktiari, Parliament Politics inRevolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics, p.218.

[59]回购合同是指用承包商投资产出的一定比例的商品来偿还其融资。

[60] Suzanne Maloney, Iran’spolitical economy since the revolution (New York: Cambridge UniversityPress, 2015), p. 507.

[61] Bahman Baktiari, Parliamentary Politics inRevolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics(Gainesville: University Press of Florida, 1996), p.197.

[62] Bahman Baktiari, Parliamentary Politics inRevolutionary Iran: The Institutionalization of Factional Politics (Gainesville:University Press of Florida, 1996), p. 197.

[63] Jahangir Amuzegar, “Islamic Social Justice,Iranian Style,” Middle East Policy, Vol.14, No.3, 2017, pp.60-78.

[64] Suzanne Maloney, Iran’spolitical economy since the revolution (New York: Cambridge UniversityPress, 2015), p.518.

[65] “Iran Allows Foreigners to Buy Its Companies,” New York Times, June 29, 1992, 访问时间:2020年4月6日。

[66] Suzanne Maloney, Iran’s political economy sincethe revolution, p. 514.

[67] Elaine Sciolino, “Tehran Finds War Was Easier toMake than a Stable Peace,” New York Times, January 2, 1989, p.1.

[68] Martin A. Weiss and Jonathan E. Sanford, “TheWorld Bank and Iran,” CRS Report for Congress, Updated January 28, 2008,https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22704.pdf.

[69] Suzanne Maloney, Iran’s political economy sincethe revolution, p.529.

[70]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,德黑兰:瓦扎拉出版社1386/2007年,第226页。

[71]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第223页。

[72]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第223页。

[73]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第229页。

[74] Mehdi Moslem, Factionalpolitics in post- Khomeini Iran (New York: Syracuse University Press,2002), p. 150.

[75]Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p. 150.

[76]阿巴斯·沙德鲁:《伊斯兰运动中多元主义和左右两派的形成的历史研究(1360-80)》,第228页。

[77] Suzanne Maloney, Iran’s political economy sincethe revolution (New York: Cambridge University Press, 2015), p.600.

[78]Bahman Baktiari, “Parliamentary Elections in Iran,”Iranian Studies, Vol. 26, No.2-4, 1993, p.387.

[79]伊朗《信息报》,1992年3月28日。

[80] Mehdi Moslem, Factionalpolitics in post- Khomeini Iran (New York: Syracuse University Press, 2002),p.187.

[81] Elaine Sciolino, “Is Iran's Urge to ProsperOvertaking Its Islamic Zeal?” New York Times, June 2, 1991, p.A2.”

[82] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran (New York: Syracuse University Press, 2002), p.186.

[83] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.187.

[84] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.198.

[85] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.198.

[86] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, pp.198-199.

[87] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran (New York: Syracuse University Press, 2002), p.199.

[88] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, pp.199-200.

[89] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.200.

[90] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.200.

[91]古拉姆里萨·哈吉萨拉维:《伊朗伊斯兰共和国的政治竞争和政治稳定》,伊斯兰革命档案中心出版社2003年,第348页。

[92] Mehdi Moslem, Factional politicsin post- Khomeini Iran, p. 201.

[93] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran (New York: Syracuse University Press, 2002), p.201.

[94] Mehdi Moslem, Factional politics in post-Khomeini Iran, p.201.

| 本文来源于《国际政治科学》2020年第四期